我向祖国说——庆祝新中国成立75周年 | 专访谭和平

“自信人生二百年,会当水击三千里。”当代中国广大文艺创作者肩负新的文化使命,在实践创造中进行文化创造,在历史进步中实现文化进步,不断铸就中华文化新辉煌,为实现中华民族伟大复兴凝聚磅礴精神力量。

“人民艺术家”王蒙曾言,“新中国的命运也是我的命运。新中国的成立、发展、建设是我一生的经历,也是我创作的主题。”

走过75年,有过多少奋斗拼搏,就有多少豪情激荡。千里奔涌,万壑归流。今日之中国,正在不断汇聚起澎湃的伟力。

新征程上,中国广大文艺创作者应坚持正确方向,坚持人民至上创作理念,践行社会主义核心价值观,努力创作出新时代人民群众欣赏、能够提升文化素养的国家级乃至世界级艺术精品,为繁荣发展中国美术事业、推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌作出更大贡献。

谭和平<弘川>现为九三学社社员,重庆市九三书画院会员,中国楹联学会理事(研究员),中国楹联学会七届、八届全国代表大会代表,作品入编中国楹联大辞典、中国楹联大观等巨著。中国收藏家协会会员,一级美术师,重庆市美术家协会会员(第三届、四届美代会代表),重庆市中国画学会会员,重庆市楹联学会常务理事、会长助理,楹联书画院院长。涪陵区武陵山书画研究院艺术委员会常务主任,丰都县文学艺术联合会副主席,丰都县政协书画院副院长,丰都县美术家协会历任主席,创办长江三峡书画院,历任院长。

见素抱朴和光同尘

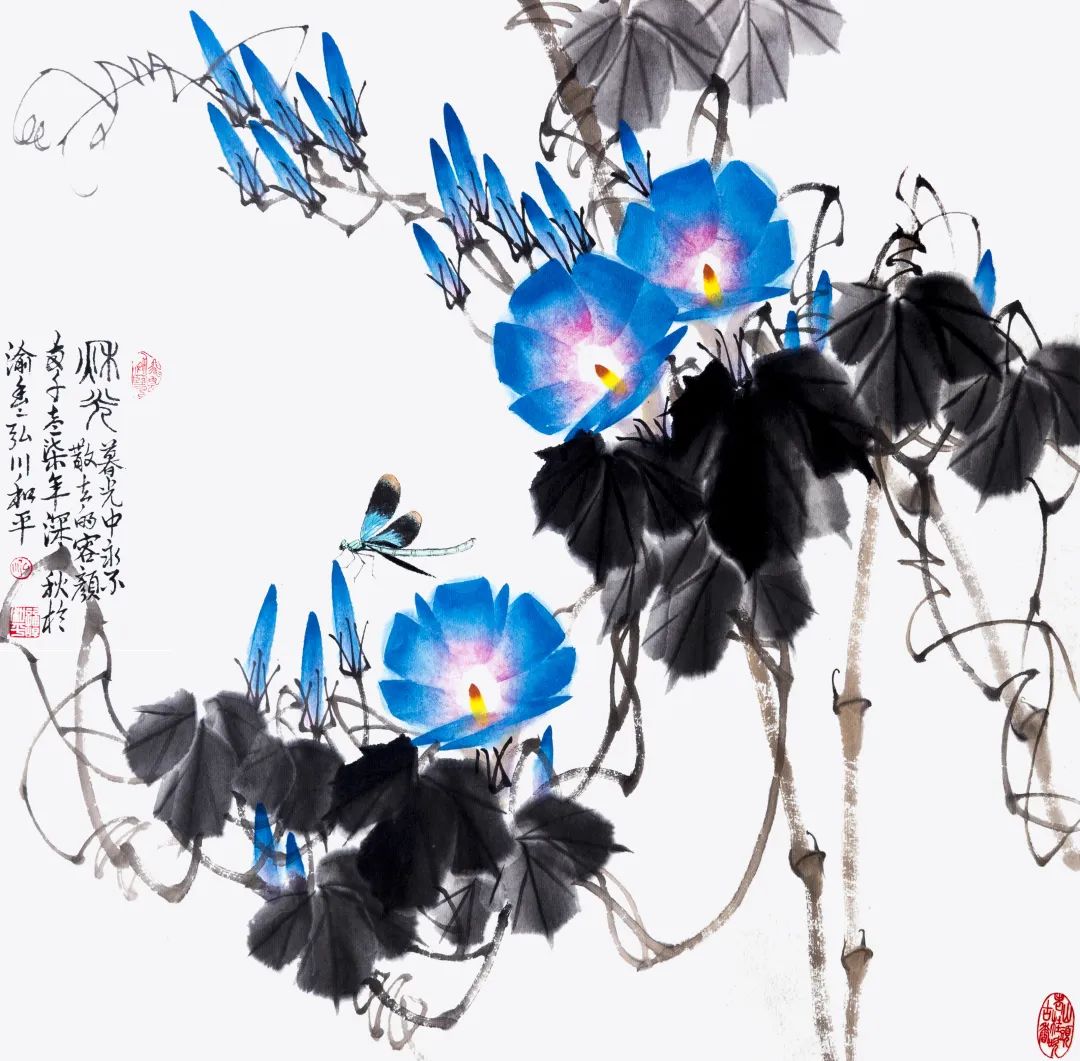

一本凝聚谭和平数十年创作探索成果《谭和平画集》即将付梓出版,笔者有幸先睹为快。画集的作品主要集中在画家从上一个世纪80年代到现在的一部分作品,题材主要集中在花卉禽鸟、草木鱼虫,其中最主要的当属画家创作的以葡萄为题材的系列作品,尤其是画家创作的墨葡萄。谭和平的墨葡萄一经面世,便引发了中国花鸟画界的相应关注和反响。毫不夸张地说,谭和平创作的墨葡萄有着值得学界深究的绘画因素。这种值得深究的绘画因素是谭和平近20年来探索与变法,也可用画界流行的说法“衰年变法”。对此,花鸟画界出现了两种截然不同的看法,圈内画家们更多看重他工笔花鸟画达到炉火纯青的技法,而倾向于当代艺术批评的学者更多看重他的“墨葡萄系列”。

“衰年变法”,可以说是近现代中国画艺术界一直相传的美谈,尤其有黄宾虹、齐白石、刘海粟等画坛巨匠成功的先例,就更加催人奋进。但是,我依然坚持认为“衰年变法”是一个充满风险的话题。也正因为如此,花鸟画家谭和平近年来在创作上的全面革新,才足以引动当代中国画艺术界普遍的关注。就谭和平的绘画历程而言,其艺术以画葡萄为主,兼及花卉禽鸟、草木鱼虫等花鸟画创作。

早在20世纪80年代,谭和平的花鸟画艺术就显示出某种与众不同的艺术风格。人们常说,中国画中人物画代表线条美,山水画代表水墨美,花鸟画代表色彩美。谭和平深谙其中的玄妙,他的花鸟画当然重视色彩的表达,仅就这一点而言,谭和平的花鸟画和中国众多的花鸟画家的创作并没有太大的区别。但问题就集中在这里,谭和平对色彩的理解和表达是独特与丰富的。他从中国的传统花鸟画的精神核心出发,让水墨与色彩交融,画面既水汽氤氲,又淳厚历练。色彩似乎不是画家画上去的,而是从宣纸中生长出来,既富丽堂皇又生动活泼。仅从色彩而论,谭和平的绘画显示出了具有视觉境域的原生态效应。

在笔者看来,谭和平的葡萄题材创作更具有标出性、超越性的探索则是他的“墨葡萄系列”。老子有言:“道,冲,而用之,或不盈。渊兮,似万物之宗。挫其锐,解其纷。和其光,同其尘。湛兮似或存。吾不知谁之子,象帝之先。”光影、色彩、事物在本质上是归于一体的。画家不是光谱仪,画家的色彩源于其特定的感受、感觉,而不是客观扫描。

谭和平的葡萄绘画,就彩葡萄而言,他的色彩是极度饱和的,但这种饱和度是谭和平特有的色彩方式。或许正是谭和平这种特殊的色彩饱和方式达成了他的墨葡萄创作机缘。真所谓“绚烂至极归于平静”,“和其光,同其尘”。更进一步说,谭和平葡萄创作指向吻合老子在《道德经》第十九章中的说法:“见素抱朴,少私寡欲。绝学无忧。”所谓墨分五色,并不是根据量化的原则赋色,而是回到事物的本色,以此获得富有生命的感觉。

在谭和平《墨葡萄系列》中,除了在色彩上的本色回归,在葡萄的形体结构上也做出了大胆的探索。他的墨葡萄总体上具有钻石结构,既晶莹剔透,又紧密叠加,坚不可摧。就他的葡萄单体造型而言,谭和平化解了传统花鸟画创作中的程式化语言纠结。他不在工笔与写意、兼工代写、大写意与小写意等等之间选边站,始终保持着自身特定的创作立场。他画的葡萄造型上偏椭圆形,或者说是形同橄榄的长方体,葡萄的亮光点不是传统所谓的“画龙点睛”,而是根据自己的体验做出大胆的变形。比如将亮光点变成了三角形或者正方形、长方形,造型不拘一格。这使我想起塞尚的绘画,将对象几何化,取消客观对象对画家创作的形体束缚。谭和平的墨葡萄系列让笔者看到中国花鸟画创作的当代向度和东方艺术身份的双重希望。

在我看来,谭和平的花鸟画曾一度受到文人画和当代观念的双重影响,这种影响可能是中国花鸟画本身的文化属性所致。就文人花鸟画的影响而言,谭和平没有将这种影响作为形态上的遗产保留下来,而是将文人画的精神传统内在地植入到自己的笔墨语言中。因此,在他的绘画中,并没有那种随意从文人画中进行笔墨挪用,或者有意造成某种事实意义上的笔墨翻译。现实的确如此,当下不少返回传统文人画的创作方式,并没有领受到中国传统文人画的笔墨精神,而是程式化的传抄,既丢失了传统文人画的文人精神,又不由自主地将自己的笔墨世界变成了当代市面上所流行的新民间行画,诸如牡丹王,梅花王,老虎王,如此等等。

正是由于受到传统文人水墨的影响为谭和平的创作夯实了好的起点,同时谭和平深知就传统而翻译传统,就古人而临摹古人,那还不如直接回到古人。事实上,谭和平十分清楚传统中国画同当代艺术之间的那种错综复杂的微妙关系。一方面,他坚守自己对传统水墨的深刻理解,保持住自己的创作立场和创作追求,绝不在流行中被潮流淹没;另一方面,他始终置身于当代文化语境,绝不在自己的作品中借古人的笔墨程式来挤兑当代因素。

用他自己的话说:“当今从事花鸟画艺术创作研究的画家,其在绘画创作条件和理论研究条件方面优越了许多。按理说,看的多了、走的多了、学习和提高水平的机会也多了、参考资料多了、绘画条件好了,绘画水平和成就也应朝着新的高度去攀登而寻求新的发展。实际情形是怎样的呢?情形看似喜人实际问题多多:由那些五花八门的雕虫小技演化出的‘精心杰作’虽然貌似传统形态的工笔花鸟画,既缺乏神韵又没有内涵的做作让人乏味;由那些看似写意实则涂鸦似地乱抹虽然打上了‘文人画’‘写意’的大旗,但毫无造型能力和创造力的胡编乱造和虚假墨迹生成的张狂使人厌烦;至于那些既‘能说’又‘会干’的观念创作者,也许在他们的作品中多多少少有一点点前卫的意思、但表现出来更多的是与学术研究和花鸟画艺术创作本质无关的、贪得无厌的利益或演化为多种现象、错综复杂争夺利益关系的东西。”

由此,在谭和平的花鸟画艺术创作中,其题材绝不局限于传统文人画程式化的题材范围,而是大胆地借用当代社会生活资源。谭和平不愿意将自己的绘画创作简单地预先地划入某个风格,在材质和技法上也努力突破相应的局限性。在这一点上,谭和平坚信自己的中国花鸟画创作既有传统,也有当代,尤其有自己独立的艺术立场和精神指向。

必须说明,谭和平花鸟绘画的墨葡萄系列探索,并非表现在简单地丢弃此前绘画的工笔技法,事实上,工笔技法永远是谭和平花鸟绘画的优势所在。其变法的根本动因始于对此前图像样式的单一性不满,需要在整体构图方面拓宽花鸟绘画的表现空间,另外进一步探索花鸟画图像的内在结构,将花鸟的自然形态向绘画表现形态进行全方位转换,真正找到花鸟绘画的现代表现空间,告别此前单一的、静态的、平面的描绘模式。

仅就葡萄绘画而言,谭和平画笔下经历了葡萄从圆润透明的珍珠型向轮廓分明的钻石型转换,使葡萄对纸张产生压力感、空间感、体积感、重量感,不再无尽地扩大光与色彩的神话,而是用这个夸张、变幻的神话重新构造出了一个有着内在紧密结构的钻石体系。谭和平的这种探索,对中国花鸟画创作,特别是墨葡萄绘画创作将会推向一个新的起点。

2022年8月26日于西南大学学府小区枕流堂

(作者系艺术批评家、西南大学美术学院教授,博士生导师)

责任编辑:罗明忠

- 《岁朝华章》——廖志康作品邀请展 | 2025

- 艺术个案研究 | 蒋立峰:“云水写禅心” | 2025

- 艺术个案研究 |谢立民:“松风入墨痕” | 2025

- 《无问西东》中国式现代美术新篇章 | 郭银峰2025