前言

新年,宛如一首清新的序曲,奏响着希望与新生的旋律。在这个万象更新的时刻,我们迎来了这场意义非凡的新年特展。艺术,是时代的脉搏,是社会的镜像。在当代,艺术的形式日益多元,表现手法层出不穷,但其核心始终未变:艺术是一种情感的表达,是思想的碰撞,是人类智慧的升华。

“艺术是时代的声音,文化是民族的根基。”艺术不仅仅是个人情感的抒发,更承载着一个时代的精神与文化的力量。每一件艺术作品,都像是一扇窗,打开了我们看待世界的新视角,也邀请我们进入一个更为广阔的思想空间。

新的一年,新的艺术探索。艺术创作是永无止境的追求,也是不断自我超越的过程。正如蛇的蜕变一般,艺术家们在不断的思考与实践中脱胎换骨,涌现出新的创意与灵感。我们相信,这些作品不仅是艺术家个人情感与思想的结晶,也将在观众心中激起新的波澜,唤醒每个人内心深处对美好、对智慧、对未来的渴望。

让我们在2025乙巳蛇年这个充满变化与可能的时刻,带着对艺术的热爱与敬仰,走进这场丰富的艺术旅程。愿本次展览成为我们心灵的滋养,思想的启迪,以及未来创作与探索的源泉。

艺术之路,不仅仅是技巧的磨砺,更是精神的追求与时代的呼唤。在这条道路上,每一笔、每一色、每一形,都是艺术家心灵的投射,都是对人类美好生活的深情礼赞。无论是对自然的描摹,还是对人性的探索,艺术在本质上永远追求的是对真理的启示和对生命的尊重。

当我们站在“大美之春”的起点,眺望着那座“文艺高峰”,我们看到的不仅仅是过去的辉煌,更是未来的光明。每一位走在艺术之路上的人,都在以自己的方式,点亮“中国精神之光”,让这份光辉照亮世界,温暖未来。

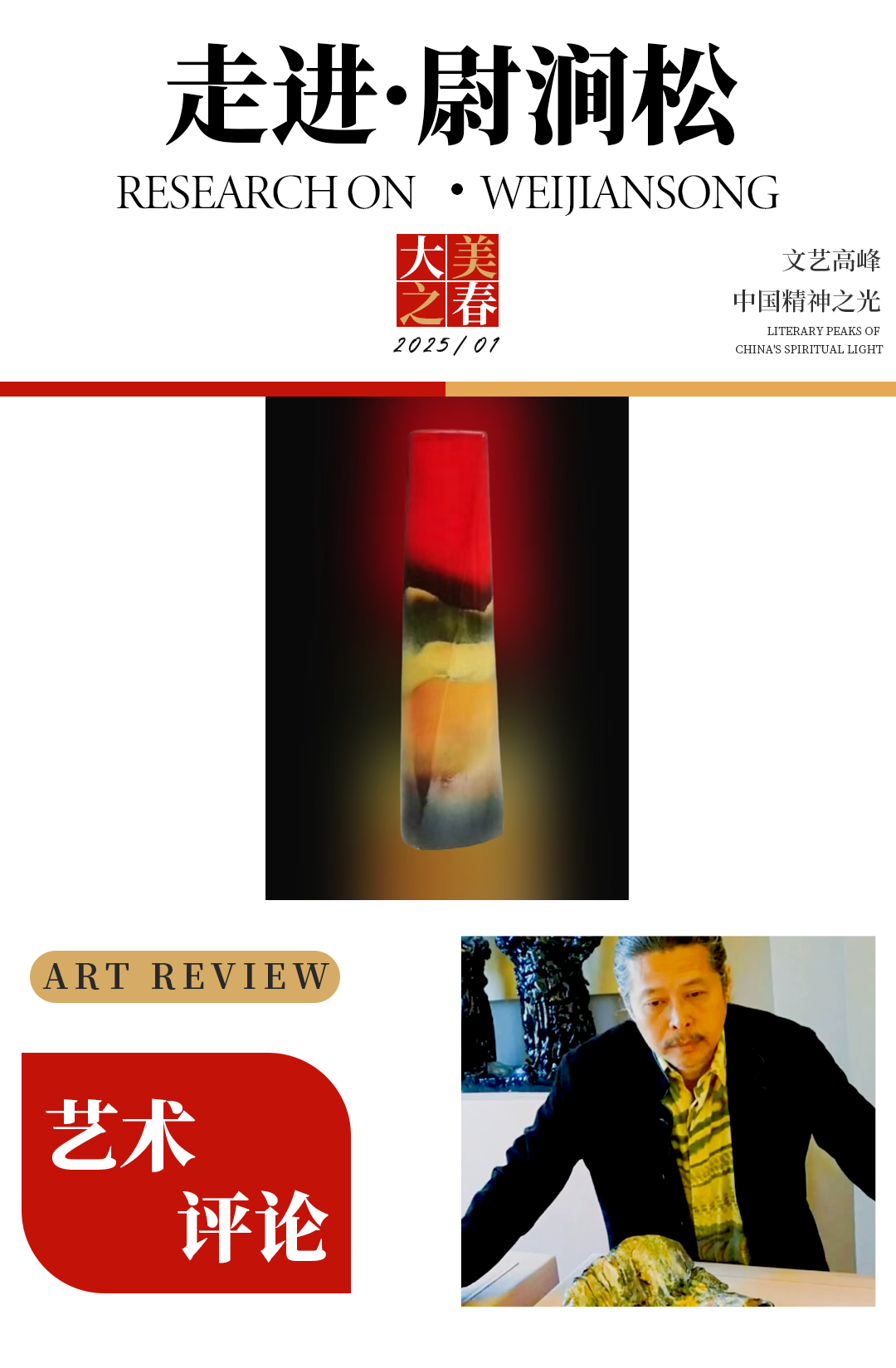

尉涧松,字公木,别署四更楼主,松石楼主,1959年出生于上海市长宁区 。1984年结业于上海交通大学艺术系,1988年留学日本,2001年回国。现为上海市中国陶瓷艺术家协会副会长,上海市收藏鉴赏家协会副秘书长,上海书画院签约画师、上海浦东新区自由职业者联谊会理事,上海东华大学服装设计艺术学院特聘硕士研究生校外导师,申窑特聘艺术家。

1983年创作的大型高温窑变陶瓷壁画《水乡晨韵》入选全国陶瓷壁画展(南京),被评为优秀作品。中国画作品参加过“首届上海青年美术作品大展”、“江南之春画展”、“旅日中国留学生绘画作品大展”、“全国第四届钢笔画展”等。1988年起旅居日本,曾多次在上海、东京等城市举办个人展。2007年在南方报业集团主办的首届《南方印象》全国书画大奖赛中荣获银奖。2011年由第十三届上海国际艺术节组委会、上海市中国陶瓷艺术家协会、上海申窑、壹号美术馆联合主办的“著名旅日艺术家尉涧松现代瓷艺展”在上海壹号美术馆成功展出。

2011年北京保利春季、秋季拍卖会

2012年北京保利春季艺术作品拍卖会

2012年北京万隆春季艺术作品拍卖会(名家陶瓷绘专场)

2012年上海弘盛秋季艺术作品拍卖会

2012年其高温窑变艺术品入展中国首届艺术品产业博览会(北京)

2012年中国景德镇国际陶瓷博览会(江西)

2012年上海国际艺术品博览会(上海)

2012年上海宋园举办《旅日艺术家尉涧松现代瓷艺展》

2012年作品被第62届世界小姐中国区总决赛上海赛区组委会选为冠、亚军奖品

2012年华西秋季艺术品拍卖会(文人瓷绘专场)

2013年9月作品参加河南省文化厅主办的《梦笔生花当代名家大型书画及陶瓷艺术精品邀请展》(河南博物院)

2013年上海弘盛春季、秋季艺术作品拍卖会(现当代瓷艺专场)

2013年作品入选上海市第三届浦东文化艺术节《瓷光雅韵——浦东画家瓷画作品展》

2013年11月作品入选《2013上海当代工艺美术精品展》(上海)

2014年5月作品入选由江西省文化厅、景德镇市政府主办的《本土与景漂——景德镇当代陶瓷艺术作品展》(北京)

2014年9月作品参加“以慈化瓷”两岸陶艺文化论坛

2014年11月作品入选《2014年大英博物馆——新瓷中国当代艺术陶瓷特展》(英国)

2015年2月参加《南十字星下·中国艺术家南极探索之旅》

2015年作品参加由上海书画院、翰青雅集主办的《清目凉兮——上海中青年瓷、扇名家邀请展》

2015年9月浦东新区南汇博物馆举办《惊鸿雅观——浦东籍旅日艺术家高温窑变瓷艺展》(上海)

2015年10月作品参加“瓷本绘画2015中国书画·陶瓷艺术作品展”,荣获优秀作品奖

2016年4月参加《2016比利时中国文化中心——新瓷中国当代艺术陶瓷特展》,作品被比利时国家(皇家)历史文化艺术博物馆收藏

2016年4月作品被比利时中国文化中心收藏

2016年9月四件作品入展《瓷誉中国——首届陶瓷绘画学术双年展》(北京)

2017年9月参加《2017西班牙马德里中国文化中心——新瓷中国当代艺术陶瓷特展》,作品被西班牙毕加索美术馆收藏

2017年10月11日作品参加上海中华艺术宫“海上新力量·喜迎十九大”自由职业艺术家主题艺术展

2017年10月17日作品参加中国艺术研究院、景德镇市镇府联合主办的《2017一座与世界对话的城市——“景漂”国际陶艺展》

2017年10月18日作品参加上海市对外文化交流协会主办的《上海——北海道书画联展》

2017年10月20日作品参加上海工艺美术学会主办的第六届金秋十月《一画一器艺术作品展》

2017年10月31日作品参加第四届“以慈化瓷”两岸陶艺文化交流展

2018年8月陶瓷作品《不与桃李争春风,七月流火送清凉》入选“弘扬经典、铸造辉煌——2018·中国当代工艺美术双年展”(北京中国国家博物馆)

2018年9月陶瓷作品参加由四川省美术家学会主办的《奇点艺术对话莫奈——现代艺术作品展》(四川)

2018年9月作品参加“慈情瓷语系两岸”2018《以慈化瓷》两岸陶艺文化交流活动

2019年5月于吴昌硕纪念馆举办《交相辉映》尉涧松炫彩瓷艺艺术展(上海)

2019年6月参加《新瓷》中国当代艺术陶瓷特展(香港中银大厦)

2019年9月参加《中国艺术家陶瓷作品展》(法国里尔蒙斯市政府大厅

2021年6月参加《凝聚新力量,筑梦新时代》——“景漂”自由职业陶瓷艺术家庆祝中国共产党成立100周年系列活动(江西省委统战部)(景德镇)

2023年10月参加《NEW CHINA》中国当代艺术陶瓷新加坡特展(新加坡中国文化中心)

2023年10月参加《第十二届“上海金秋十月”一画一器艺术作品展》(上海华山艺术馆)

2024年9月入展《新瓷NEWCHlNA•中国当代艺术陶瓷巴黎特展》。(法国中国文化中心)

2024年12月16日,高温窑陶瓷艺术作品《春满人间》被上海市政府选为上海台北城市论坛礼品赠予台北市政府。

斑斓的釉⾊,永恒的追逐

——尉涧松的⾼温窑变陶瓷艺术

⼈⽣天地之间,若⽩驹之过却,真乃忽然⽽已。⼀眨眼,距离1979年我与尉涧松结伴初登黄⼭艺术写⽣已相隔整整四⼗年。那年,我俩⼗⼋、⼆⼗正值芳华,坐着⼀辆租来的车翻⼭越岭,花了30多个⼩时才从上海开到黄⼭脚下。

当时的我们或许未曾想到,艺术会成为彼此间的牵挂,酿造出如此⽢厚醇⾹的友谊。我们亦不曾预料到,陶瓷会成为我们⽣命中如此重要的部分,成为让我们⼀起游历欧洲、南美各国,甚⾄踏⾜南北极的联系和关键所在。

四⼗年,⼀颗树苗⾜以参天,⽽尉涧松也从当时醉⼼于中国传统⽔墨的莘莘学⼦⼀跃成为中国当代⾼温窑变陶瓷艺术领域的领军⼈物。如今,他的窑变⾊釉研究可谓是重大突破,是国内少数熟练掌握⾼温窑变瓷绘技术的艺术家之⼀。他的陶瓷作品绽放于⼤英博物馆、被62届世界小姐中国赛区组委会选为当届冠亚军最别致的奖杯、⼊藏于西班⽛毕加索博物馆、⽐利时皇家艺术历史博物馆等等,受到世界各地陶瓷爱好者们的喜爱。

不久前,尉涧松的“涧松⾼温窑变艺术研究中⼼”正式动⼯了。那是栖⾝绿荫环抱下的⼀⽅静地,空间、作坊、窑炉⼀应俱全。我想,这既是多年来他在瓷上探索的⼀份成果凝结、⼀份梦想实现,同时更预⽰着他又⼀个新的开始,和对⾃⼰的全新挑战。

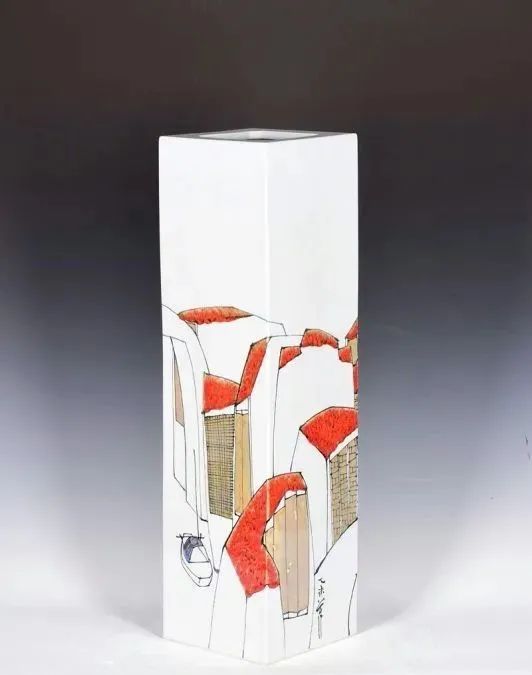

尉涧松虽⾮制瓷出⾝,但其很早便与瓷结缘。在传统绘画上出类拔萃的他,早在上世纪⼋⼗年代求学于上海交通⼤学期间,就曾跟随中国著名陶瓷壁画家郭⼒教授研习,其创作⼤型⾼温窑变陶瓷壁画《⽔乡晨曦》还曾⼊选全国陶瓷壁画展,被评为优秀作品。

短暂的接触,却埋下了对陶瓷挚爱与向往的种⼦。2002年,当上海“申窑”为艺术家提供陶瓷创作的机会,请他也来⼩试⽜⼑后,这⼀画,便令他再也⽆法⾃拔。彼时,尉涧松已旅居⽇本⼗多年,更在当地画坛取得出⾊成绩。但对陶瓷创作的极⼤热情、对陶瓷釉料与烧制的满⼼好奇,让他从上海、⽇本两头跑,尔后又毅然回国,最后更全⾝⼼投⼊到景德镇。他说,⾼温⾊釉像极了⼀条透着耀眼光芒的缝隙,其中光芒让⼈⽆法抗拒,⽽缝隙后的世界也太过于有吸引⼒,让⼈停不下脚步追逐。

这之后的⼗⼏年,“窑变”,可以说⼏乎占据了尉涧松⼤部分的⽣活。⾼温窑变的不可复制、独特魅⼒都反复促使他思考、激活他的想象⼒。从最初的屡试屡败、屡败屡试,到后来逐渐得⼼应⼿,尉涧松花费于其中的时间、⾦钱、⼼⼒,都是难以计算的。在他长期⽽艰⾟的探索、研究与实践下,⼀件件绝⽆仅有的⾼温窑变陶艺精品逐⼀横空出世,尽显天⼈合⼀的创造⼒。

他⼿中的红鲜艳夺⽬,达到了如鸡⾎⽯般的灵动;他笔下的绿苍翠欲滴,仿若宝⽯般深邃;他烧制的黄⼏乎就是秋的化⾝,恰似秋风拂⾯,满地⾦黄映⼊眼帘。⽽当他深厚的传统绘画素养与这些淋漓尽致的釉⾊所相遇时,那“翱翔⼀万年、来去⼏千年”的鹤、那“细看不是雪⽆⾹,天风吹得⾹零落”的梅、那“家有荷芰送馨⾹”的莲都焕发出耀眼⽽绚烂的⽣命⼒。在线条与块⾯的对⽐下,在丰富釉⾊效果刚与柔并济的渲染下,构成了⼀幅幅充满艺术⾊彩的景象空间,加之⾼温⾊釉以肌理和流动传达的情绪,激活了作品,更触动了⼈⼼。

“先感动⾃⼰,再感动观众。”尉涧松常这样说,他也确实做到了。如今,他仍坚持不断突破,把烧制过程中的种种惊喜或意外转化成更多启发与动⼒。他说,“⾼温窑变是中国陶瓷历史留给现代艺术的⼀个机会,⽽创作出属于⾃⼰的艺术世界,是历史给予的机遇。要做真正有创造性价值的事,更要让所想所做达到极致。”

更难得的是,尉涧松亦乐于授⼈以渔,他常毫⽆保留的分享⾃⼰多年来在⾊釉研究上的⼼得,因此,他成为不少艺术家初⼊陶瓷创作的老师和领路⼈。他希望⾃⼰的经验和多年尝试能为他⼈少绕弯路⽽提供可参考的建议。这,并不是所有⼈都有的⽓度和慷慨。

尉涧松,并不是⼀个多语的艺术家,但⼀开口⼜总能惊艳⼤家,或是幽默的、或是严谨⽽专业的。这和他的作品很像,他将中国⽔墨写意精神与现代平⾯构成原理有机地运⽤到陶瓷艺术创造中,然后⽤最简洁的艺术表现形式以及⾼温⾊釉效果,为中国传统题材充满现代感的表达找到了路径。在他的瓷器上有许多留⽩,但只要⼀只飞鸟、⼀朵荷花,或是⼀株⽯榴,就⾜够让你的⽬光⽆法移动,这种吸引是切切实实的。

我还记得2016年,尉涧松的作品也参展了我们当年的“新瓷NEW CHINA⽐利时布鲁塞尔特展”,他的作品尤为获得⽐利时皇家历史艺术博物馆来客的倾⼼。当他们得知这位艺术家⾝在⽐利时,便迫切的希望能与这位艺术家见⾯,并收藏他的作品。在接受尉涧松赠予馆⽅的作品《春华秋实》之时,博物馆远东馆馆长Nathalie Vandeperre⼥⼠为瓷瓶上的那株⽕红⽯榴⽬不转睛、感慨⽽⾔,“原来布鲁塞尔中国宫内收藏的瓷器使我们接触到了古代中国的艺术魅⼒,如今看到这样出⾊的中国当代艺术陶瓷,不论是技术、艺术⾓度都令⼈赞叹,这将是⽐利时了解中国当代⽂化艺术的⼀个新窗⼜。”

正如尉涧松所⾔,“艺术是横向的,是结合所有有机的东西,来体现的具有综合性的作品。”他的创作源泉也是聚合型的,既来⾃于他对陶瓷材料、釉⾊效果坚持不断的尝试,也有他对于陶瓷釉⾊与画⾯的整合思考,更离不开他通达的艺术理想和⼈⽣哲学。

尉涧松曾说:“中国写意画的发展过程是画家逐渐摒弃单纯描摹⾃然,笔墨结构冲破⾃然形象束缚,从绘形转向写神,最终达到形神兼备的过程。”⽽在他的陶瓷创作中,他不仅延续这⼀思想,引⼊⼈⽂思辨和传统修养,⽤笔墨线条传递对中国传统⽂化的理解,使瓷艺意象内涵化了。更通过点染或成⽚的釉⾊使⽤将东⽅传统美学精髓恰当运⽤到现代艺术表达上,为我们带来如借天⼯之⼿⽽呈现的绚烂、清美与静沁。

40年,⼈⽣并没有多少个40年。但我相信,对于艺术、对于陶瓷的热情和创造⼒会永永远远的伴随我们,整个余⽣。2019年7月,和尉涧松再次相约重上黄⼭,并与一众艺术家好友共同艺术采风,我们站在清晨的⽇出⾥,站在⼭顶的云海中,沉醉在丹霞峰壮美的夕阳下,我们相视⽽笑,物是⼈未⾮,往事亦未如烟飘散。昨⽇,往后,愿我们都仍是此间少年。

——陈海波

上海市政协常委

教科文卫体副主任委员

上海市中国陶瓷艺术家协会会长

责任编辑:罗明忠

- 《岁朝华章》——廖志康作品邀请展 | 2025

- 艺术个案研究 | 蒋立峰:“云水写禅心” | 2025

- 艺术个案研究 |谢立民:“松风入墨痕” | 2025

- 《无问西东》中国式现代美术新篇章 | 郭银峰2025