艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

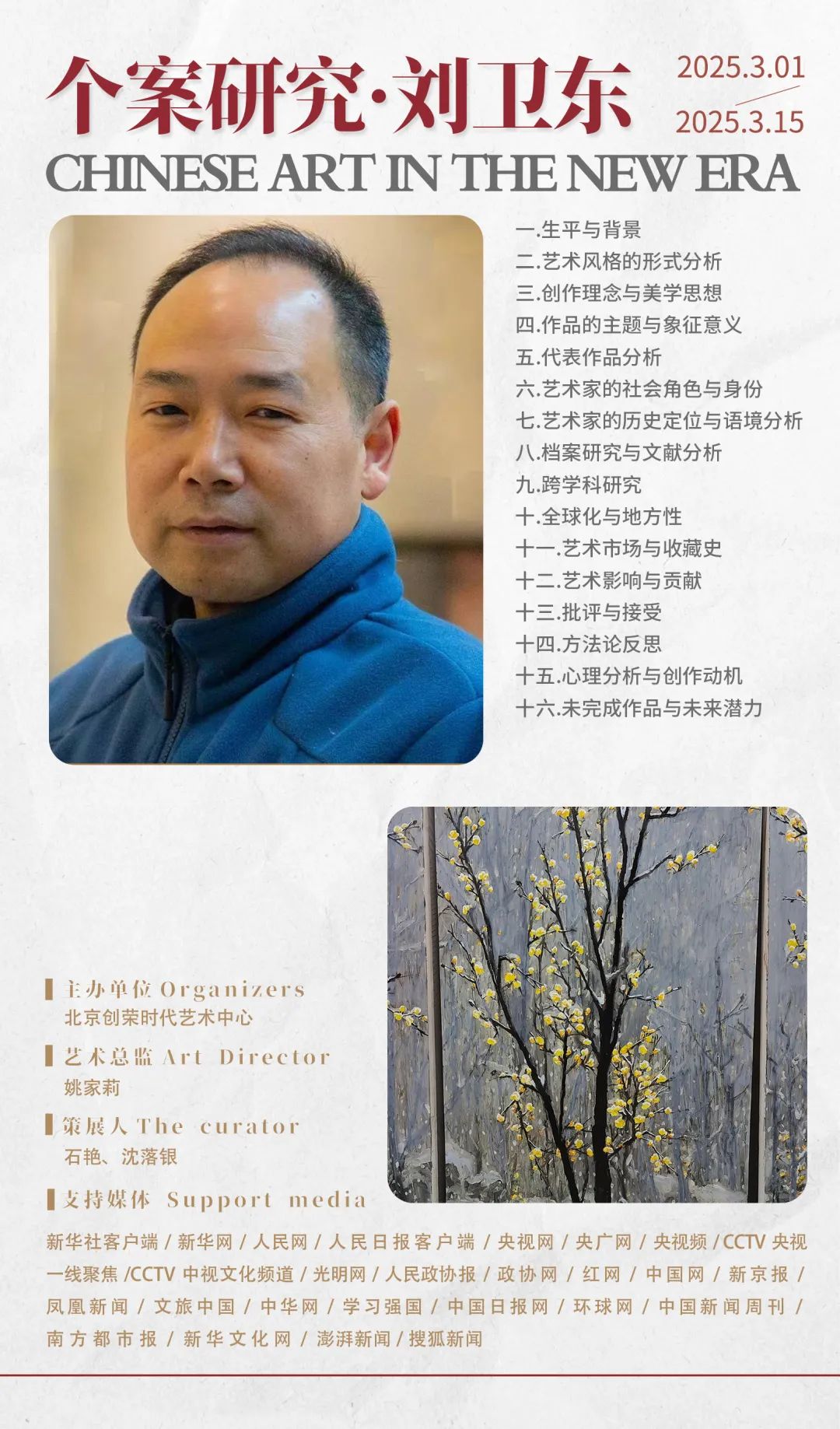

刘卫东,四川美术学院1985级版画系,作品被中国美术馆,四川美术学院陈列馆,成都师范学院鱼凫美术馆等机构和个人收藏。

重庆南川区文联副主席

四川美术学院客座教授

法国国际艺术家设计师协会理事会员

现居重庆金佛山谷居美术馆创作

艺术评价

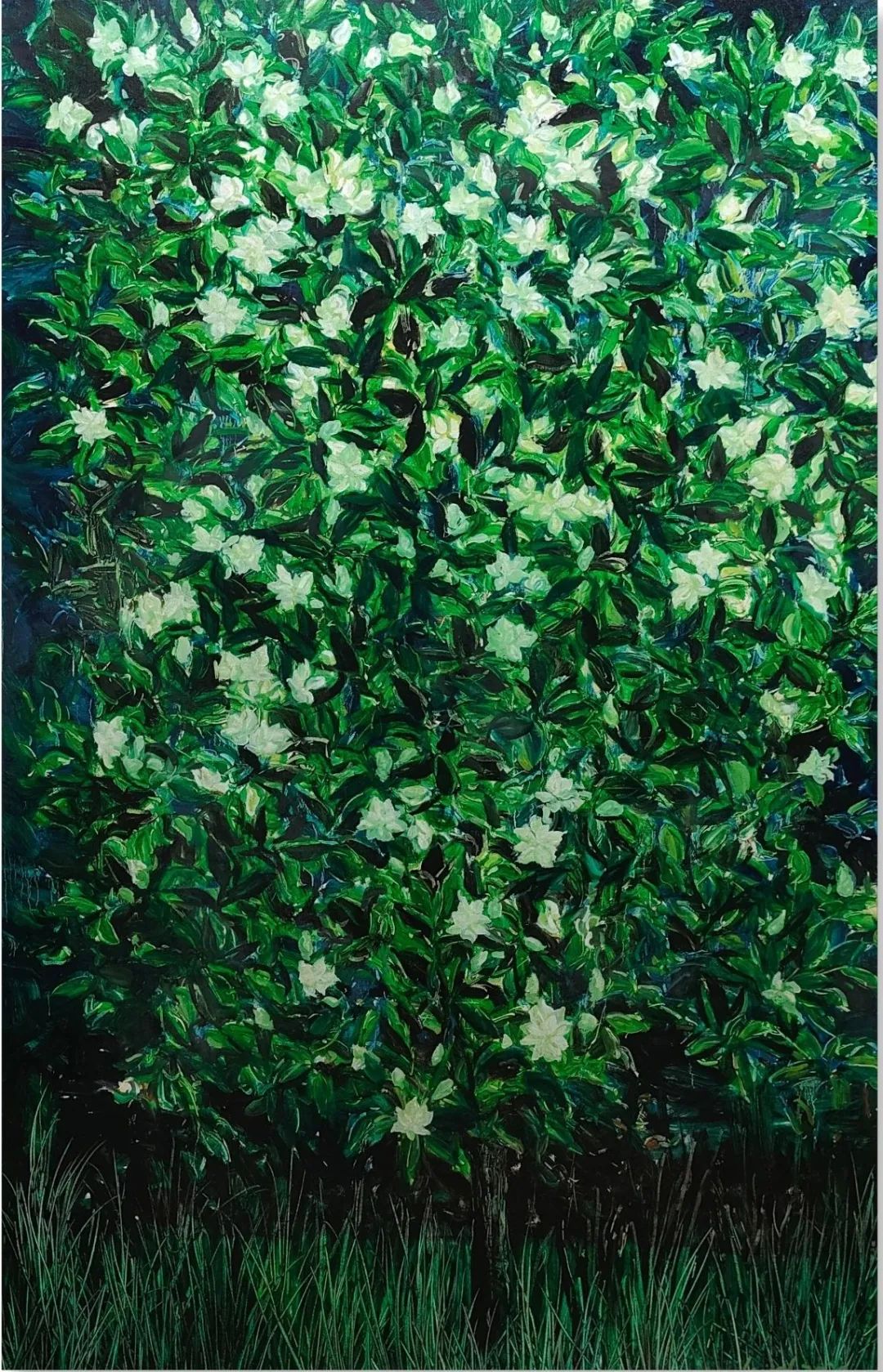

屈佳琪:“刘老师,下午好!我昨天下午到今天早上观看了很长时间您的作品,感触良多,想给您倾诉一下!我的个人感觉,我看到您的作品内心感觉很静、很平和、淡淡的喜悦(并不是那种兴高采烈的那种感觉)更多的是平和的喜悦,就像停留在当下的那一刻,突然没有时间的感觉!慢慢我又感觉出您的作品很有力量感,很励志,能感觉出来您对艺术或者对人生的奋进的一种冲击力!感觉很特别,就是我感觉您的作品有一种功能,能让人心情从红尘事物的繁杂中变得平和,而且越来越平和,这种感觉一直持续,最后会出现一种积极的、催人奋进的感觉,给人一种勇敢的力量,无畏的力量!刘老师,我可以深入了解一下吗?是您的艺术经历特别特殊还是您是以什么样的心念或思想去创作?或者您是不是有特别的艺术技法呢?能让作品传递这样的氛围……”。

刘卫东答:非常感谢你这么用心地观看我的作品,还和我分享了这么多深刻的感受,真的让我特别感动。其实我觉得艺术创作就是一个表达内心的过程,我也没有什么特别特殊的经历。

刘卫东:我在创作的时候,就是尽量让自己的心静下来,抛开外界的干扰,把自己对生活、对艺术的感悟和思考融入到作品中。技法当然也重要,但更重要的是内心的情感和思想。我希望通过作品传递一种积极的能量,让大家在欣赏的时候能找到内心的平静,也能获得前进的力量。

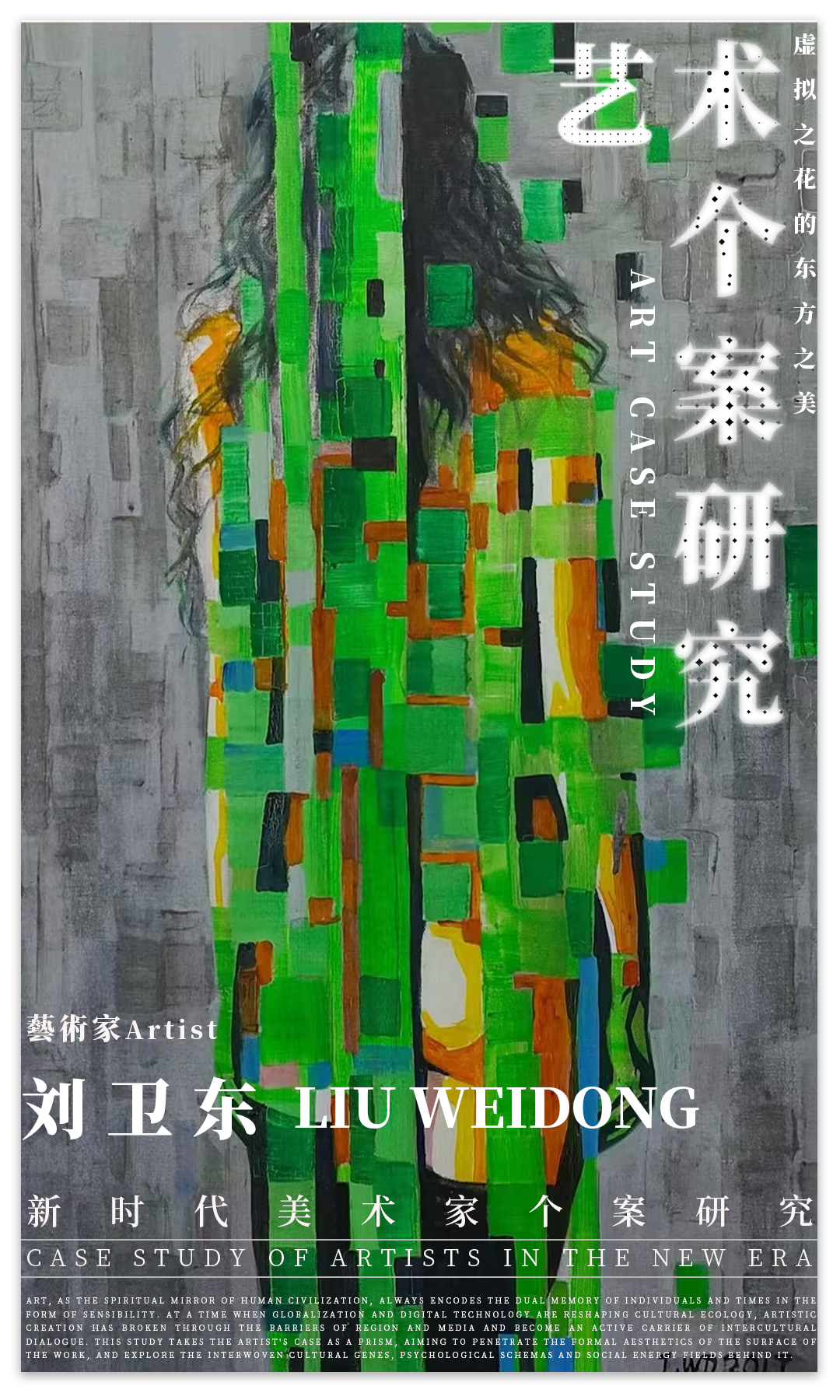

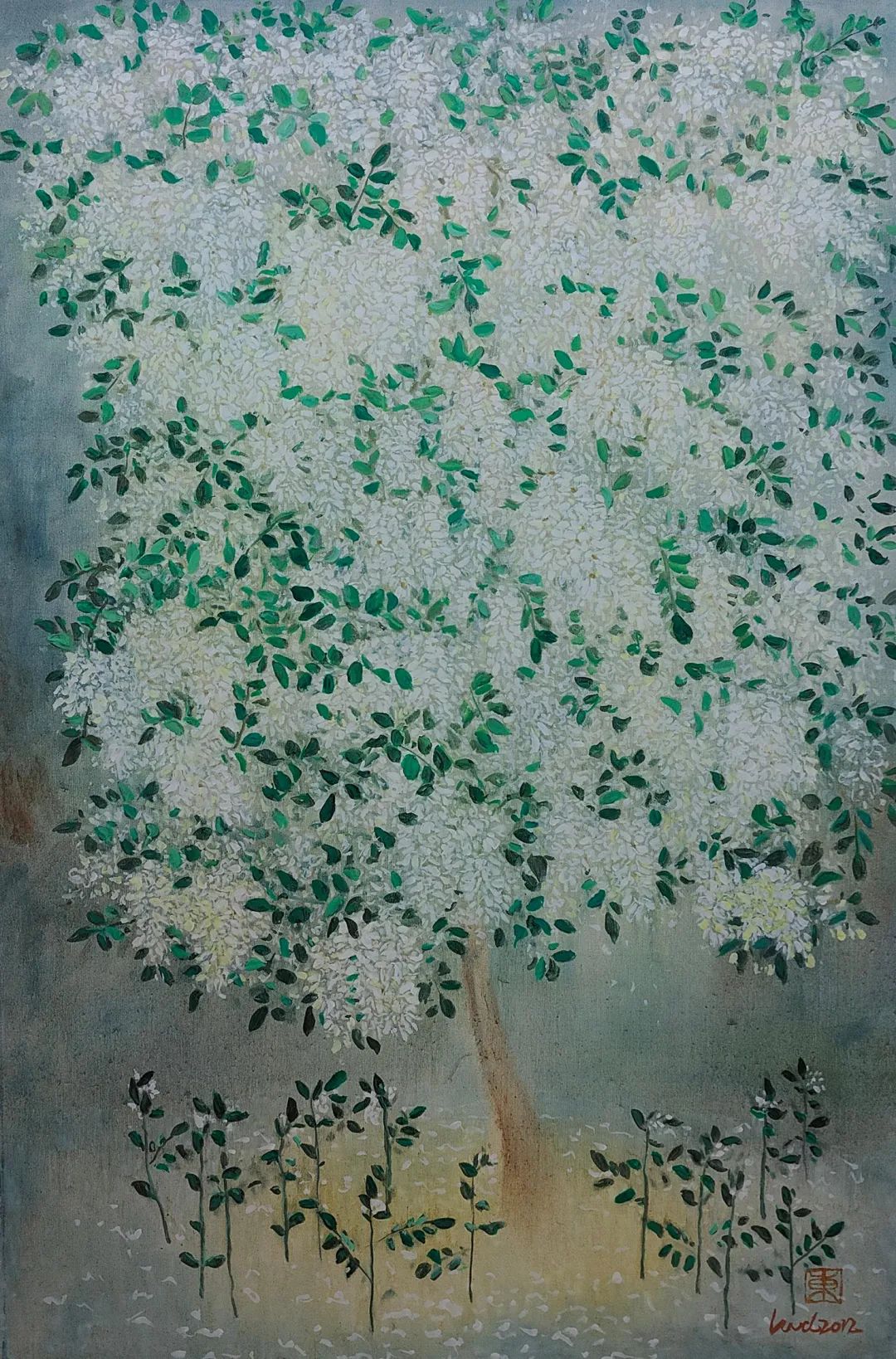

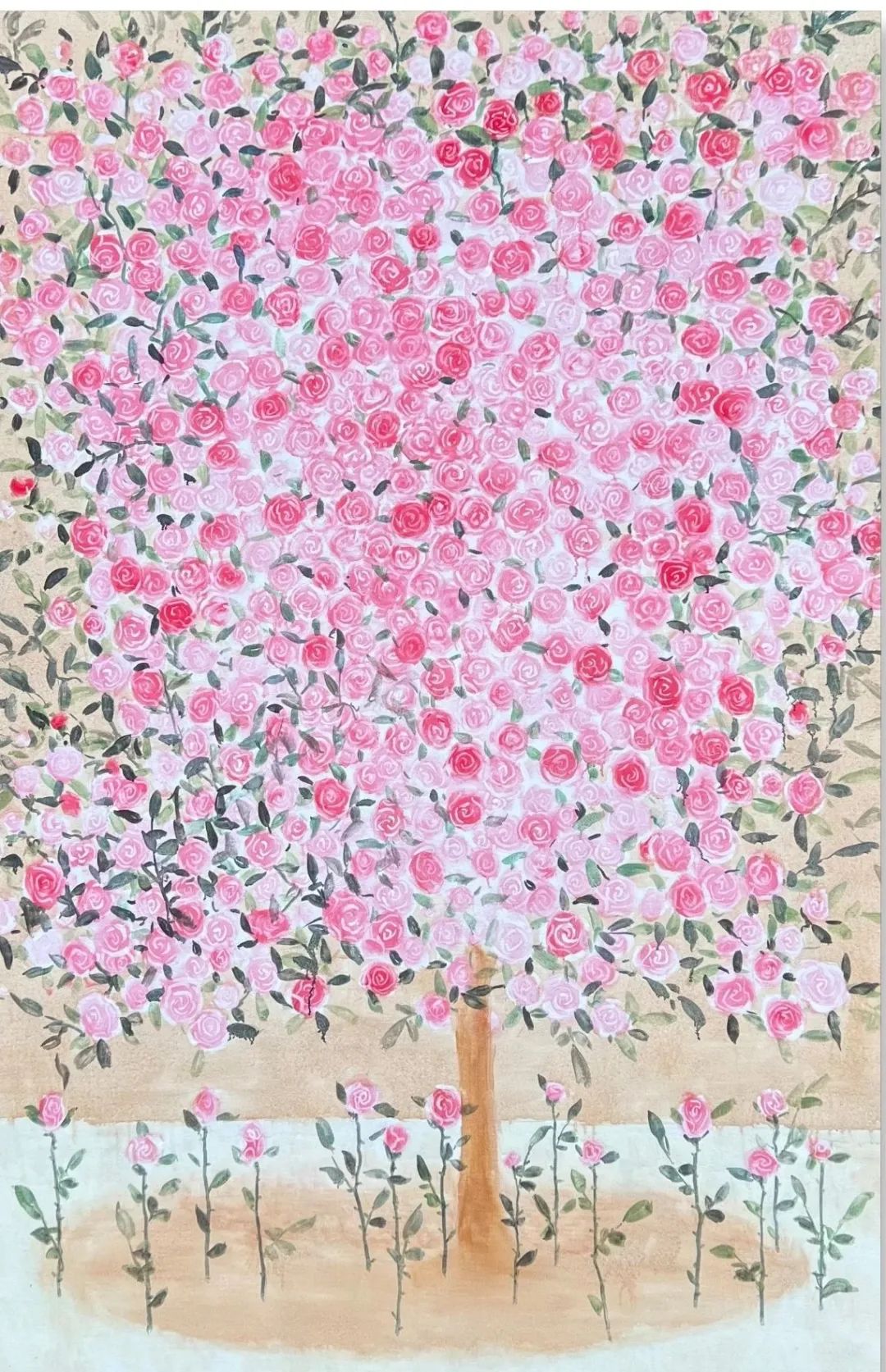

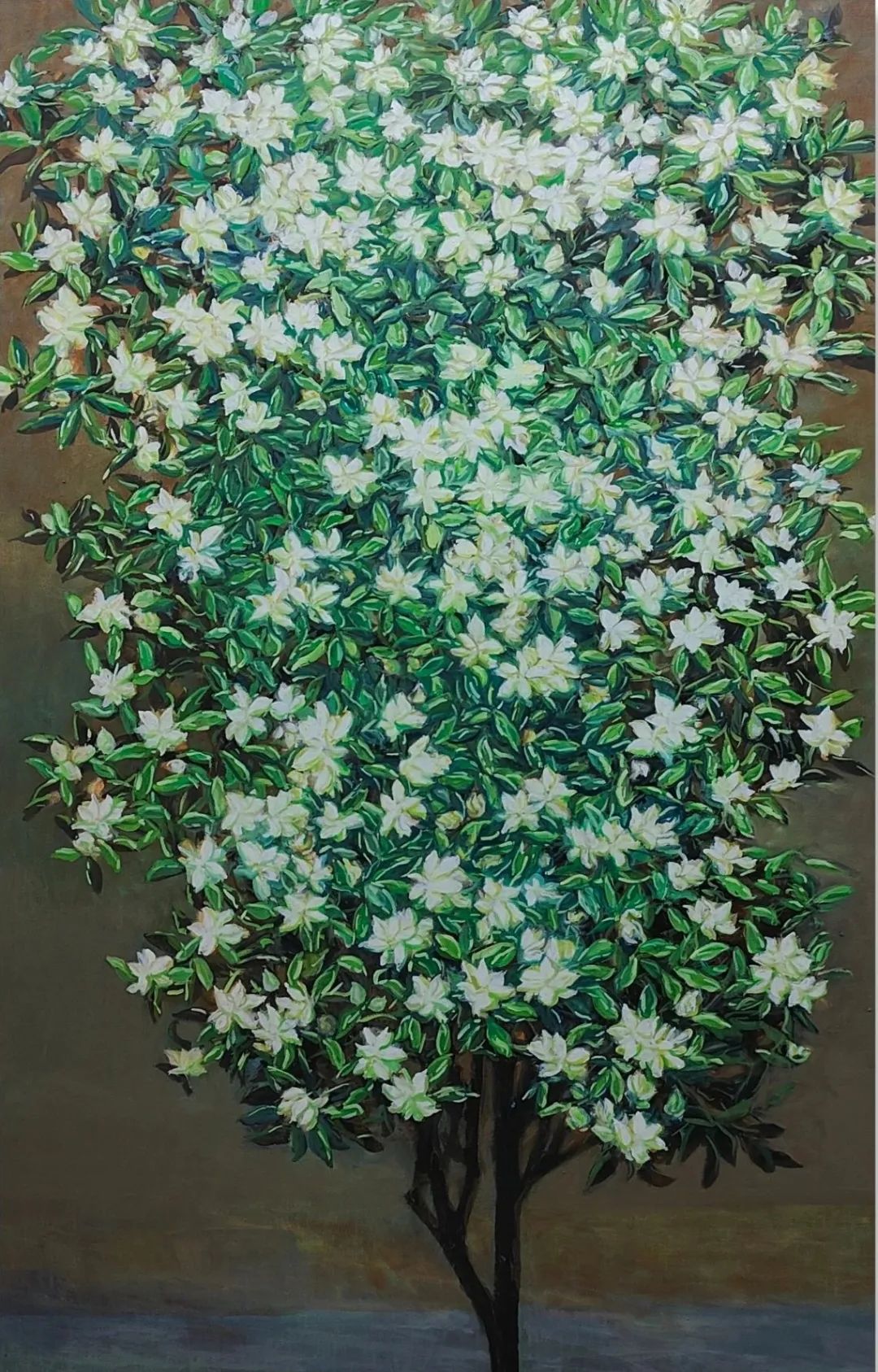

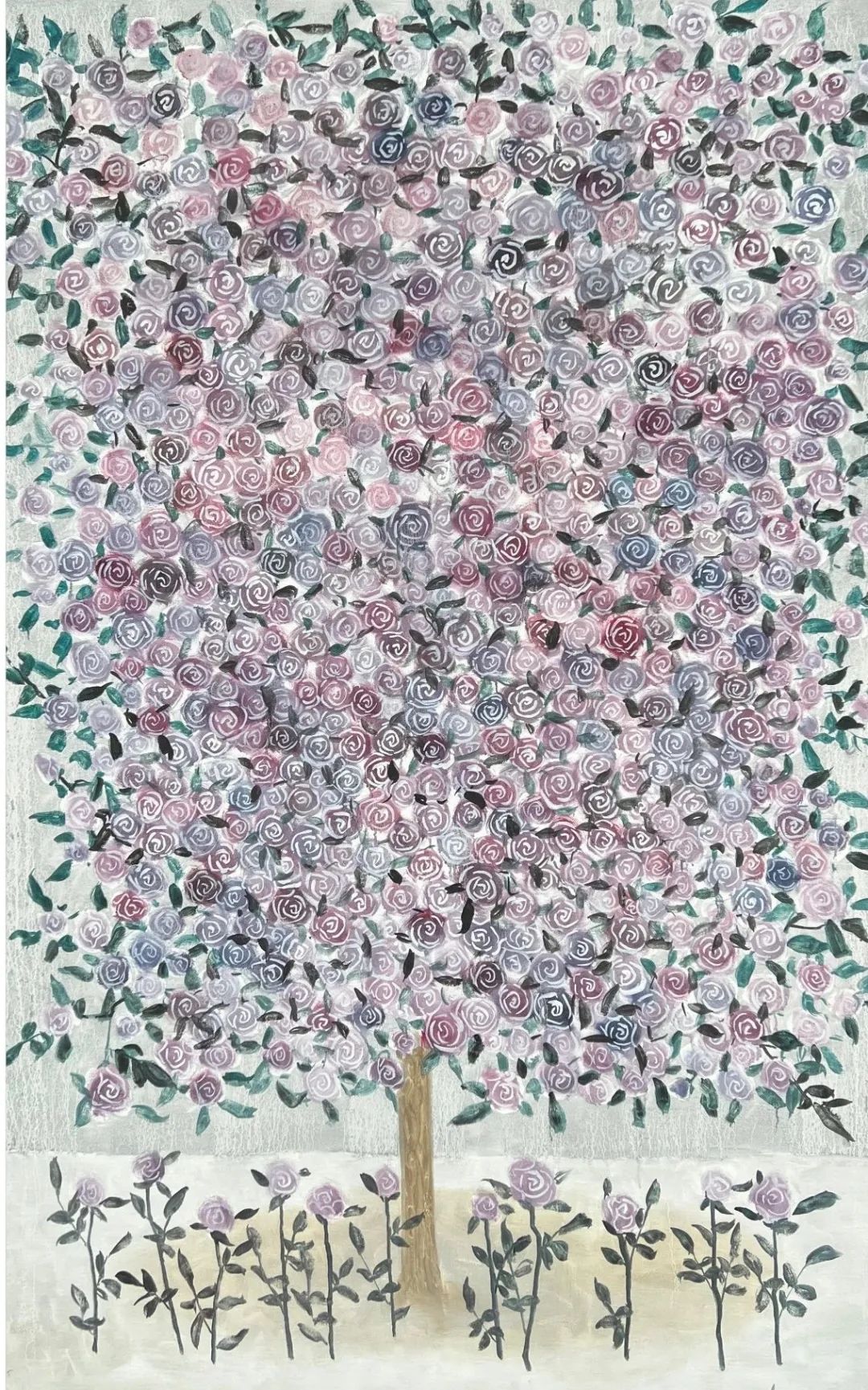

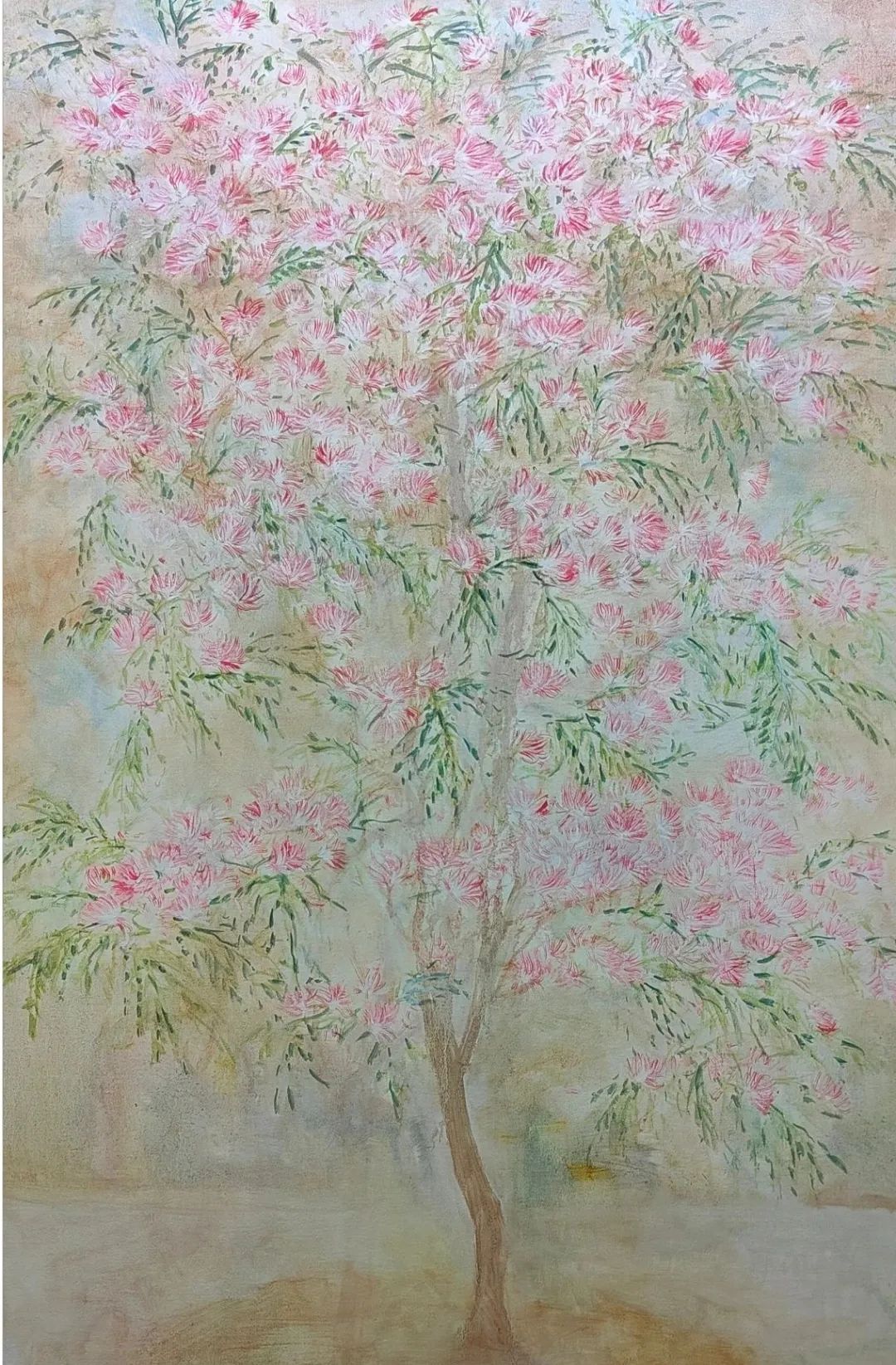

谈及虚拟之花系列作品,刘卫东表示并不避讳画面的唯美。画作最基本的价值在于“补壁”,即对墙壁起到美化装饰作用。人性存在残酷的一面,能将其呈现在画作中的人无疑是勇敢的,但刘卫东自认为并非直面残酷的勇士,所以更倾向于描绘理想中的美好。生命的美是多元的,除了残酷中展现的顽强之美,还有雄伟与悲剧之美、欢庆与凄凉之美等。生命的绽放与凋零,是每个人都要经历的过程,不同的人有不同的内心感悟,这一过程贯穿人的一生,直至生命终结。虚拟之花系列正是捕捉了绽放的瞬间,展现出理想中超越现实的绽放之美。

当下,一些当代绘画艺术和古典绘画一样,具备引导人们思想的功能,只不过是从另一个方向进行“说教”。创作的核心在于表达自己的思想和观念,但如果生硬地将观念塞进作品,而作品本身在绘画美学层面无法成立,就很难有较高的美学价值。这样的表达即便传递了思想,也不能算是成功的绘画表达。毕竟,单纯表达观念的话,通过学哲学写文章往往能阐述得更清楚。对于普通大众而言,评论家所阐述的严谨美学理论或许晦涩难懂。大众欣赏画作时,更注重直观的视觉体验,基于自身的认知、经历和喜好与作品产生共鸣互动,从而获得视觉享受,并因之喜爱不同类型的作品。只要是发自内心的喜爱,都值得尊重。

责任编辑:罗明忠

- 《岁朝华章》——廖志康作品邀请展 | 2025

- 艺术个案研究 | 蒋立峰:“云水写禅心” | 2025

- 艺术个案研究 |谢立民:“松风入墨痕” | 2025

- 《无问西东》中国式现代美术新篇章 | 郭银峰2025