艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

一.生平与背景

邢正

1979年至2000年 北京电影学院美术系任教到退休

1986年作品〔寿星〕入选北京市美展

1994年作品〔梦恋〕入选国际艺苑展出

1995年在北京云峰画苑举办二人联展

作品在中央电视台、北京电视台、人民日报海外版等杂志播放报导

同年应邀前往澳大利亚首都墨尔本举办个人画展

2004年 在台湾台北市万芳美术馆,新庄文化艺术中心,嘉义市228纪念馆举办个人画展和联展

2006年由人民美术出版社出版(绘画基础技法丛书:单因素素描教程)

二.艺术风格的形式分析

邢正的绘画语言融合了西方表现主义与东方审美特质:

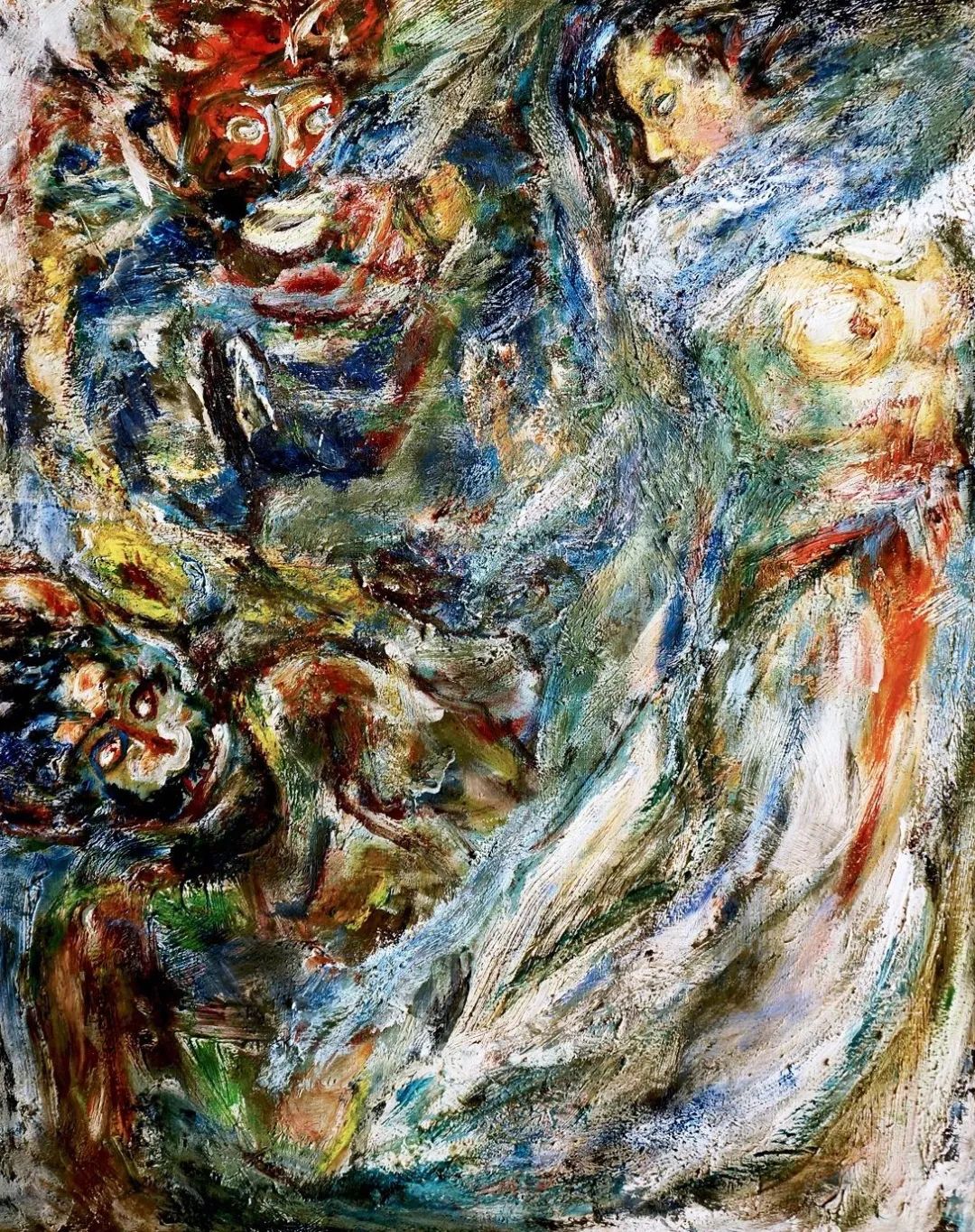

色彩与笔法:饱满凝重的色彩体系与恣肆自由的笔触,形成强烈的视觉张力。

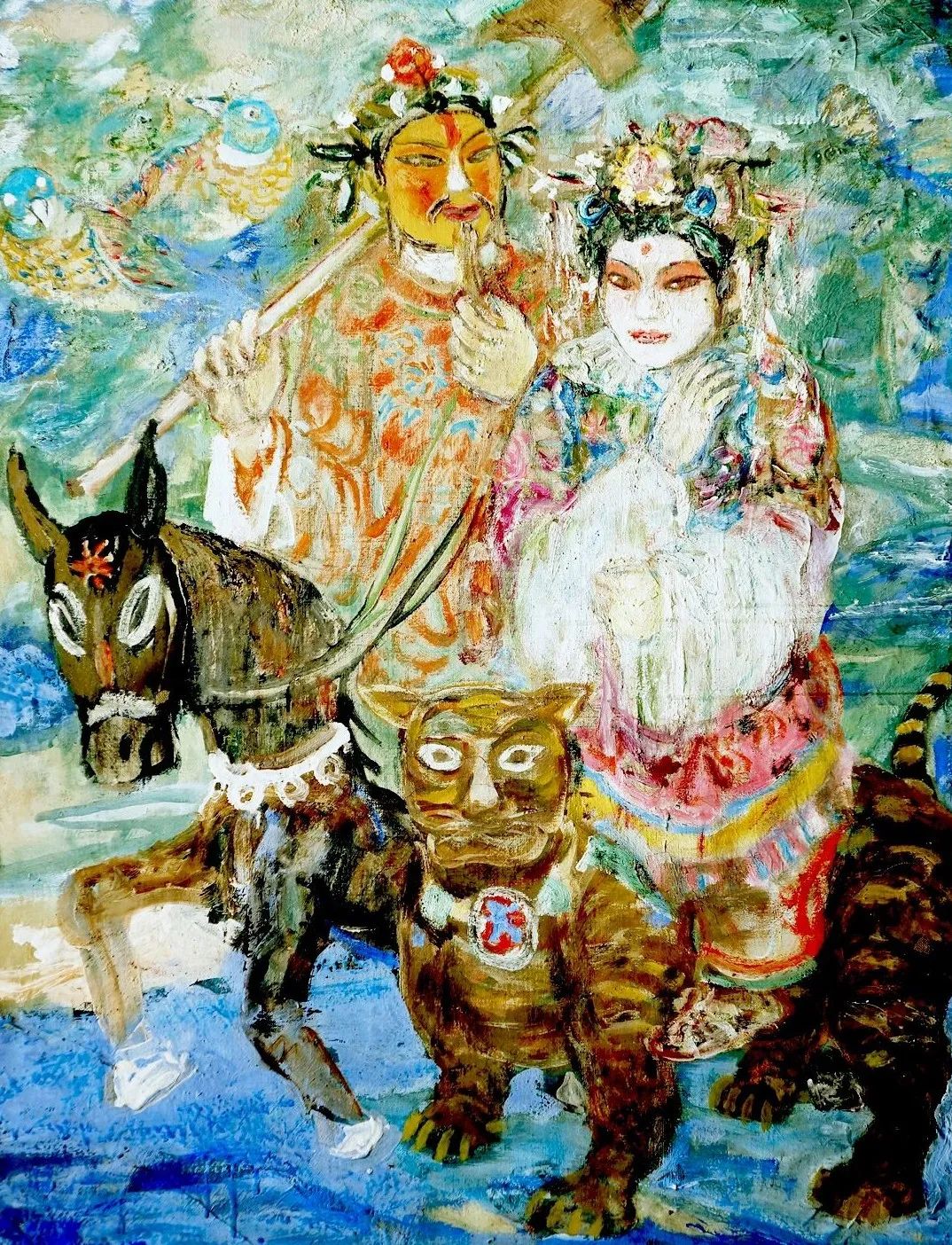

造型特征:以体块(西方造型基础)与线条(东方造型精髓)的流转结合,构建动态平衡的视觉结构。

材料实验:突破传统油画单一性,尝试综合材料融合(如戏剧服饰肌理与神话符号的重构),拓展画面层次。

空间处理:通过虚拟时空同构手法,将神话人物置于非经验性场景,强化符号象征性。

三.创作理念与美学思想

1.人性批判与审美救赎:

以揭露人性恶(暴力、谎言)为责任,通过美丑对立(如钟馗与女神)的符号化表达,警示社会精神危机,呼唤生命敬畏。

2.综合认知方法论:

主张打破写实与抽象的对立,在两者间自由转换;强调绘画三要素(构成、色彩、造型)的“偏离式重组”,追求主观情感与客观形式的动态平衡。

3.文化根性回归:

将神话、戏曲等传统文化资源进行现代转译,既延续东方美学脉络,又回应全球化语境下的文化身份焦虑。

四.作品的主题与象征意义

神话再诠释:

《女神》《月神》等作品剥离原始神话叙事,赋予其现代精神投射——神话人物成为对抗现实庸常的审美乌托邦符号。

钟馗的二元隐喻:

《戏钟馗》以狰狞外形与内在善意的冲突,象征美丑辩证关系,呼应雨果式的人性复杂书写。

戏装女性的时空解构:

剥离时代身份的裸体形象与戏曲服饰并置,暗喻历史中人性本质的恒常性。

五.代表作品分析

《戏钟馗》系列:

通过夸张的肢体语言与血色基调,强化驱邪表象下的精神救赎主题。钟馗的怒目与柔化背景的对比,隐喻暴力与文明的共生困境。

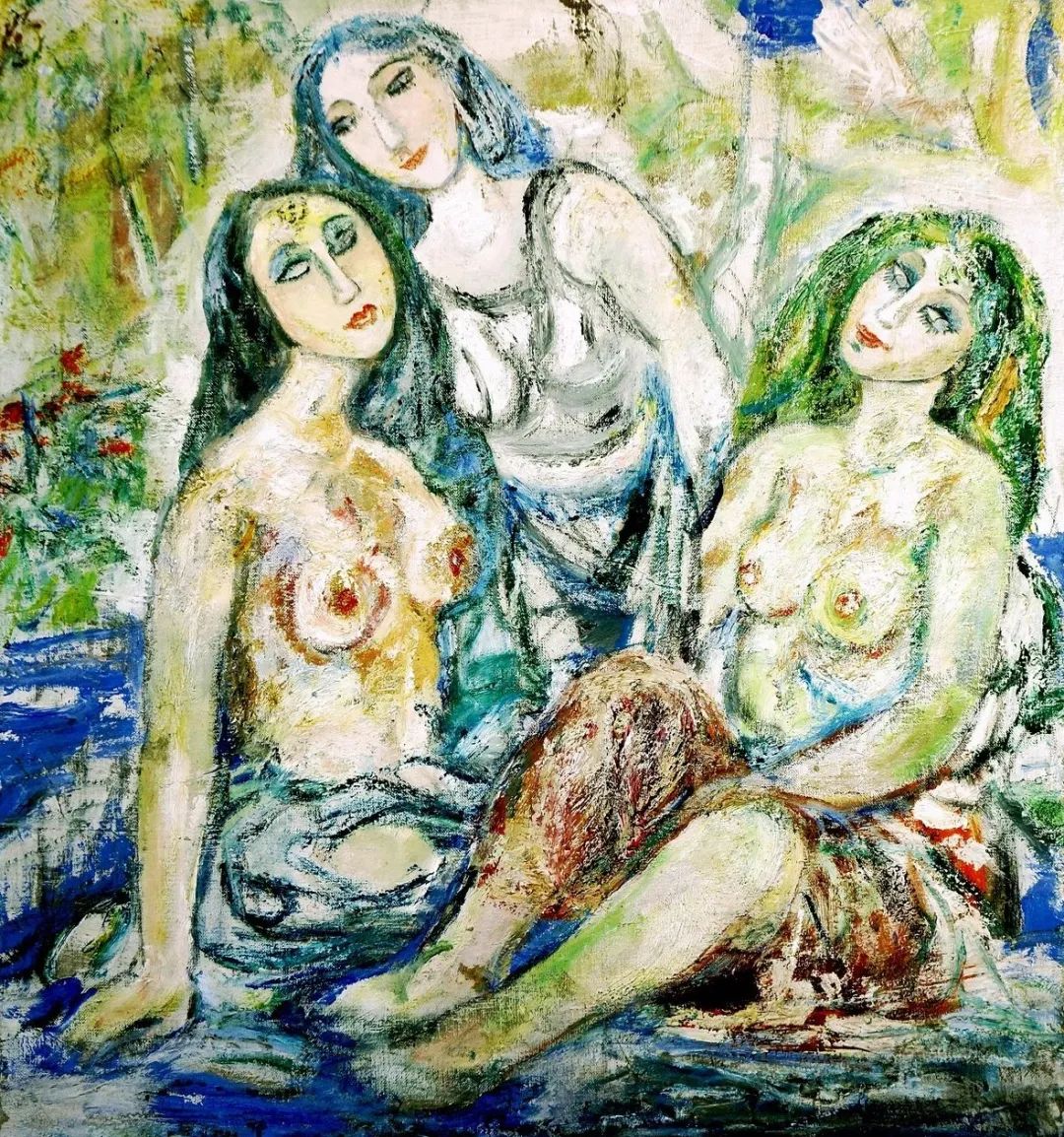

《女神》组画:

东方线条韵律与表现主义色块的碰撞,塑造兼具神性与人性的女性形象,反映对理想化审美境界的追求。

《山神》实验性作品:

综合矿物颜料与油彩堆叠,山体肌理呈现原始生命力,暗合道家“天地有大美”的哲学观。

六.艺术家的社会角色与身份

学院派的反叛者:

长期执教于北京电影学院,却突破技术传授者身份,以创作实践质疑传统绘画教育体系。

文化守夜人:

在物质主义浪潮中坚守审美理想,通过艺术对抗情感沙化,重构精神信仰维度。

跨代际启蒙者:

经历极端政治年代后,于改革开放初期率先唤醒被压抑的生命意识,影响后辈艺术家的感性解放。

七.艺术家的历史定位与语境分析

承启现代性转型:

上接林风眠“中西调和”脉络,下启1980年代后表现主义本土化探索,填补了学院派与先锋艺术间的美学真空。

非同步性文化实践:

在西方宣称“艺术终结”的语境中,坚持审美救赎功能,凸显第三世界艺术家的文化主体性重建诉求。

八.档案研究与文献分析

梳理邢正手稿、教学笔记中“人性论”与“综合绘画观”的演变轨迹

对比2004年邓平祥评论与2022年自述的思想连续性

九.跨学科研究

戏剧符号学:戏曲服饰作为文化能指在油画中的转码机制

神话原型批评:中国巫傩传统与荣格集体无意识理论的对话

十.全球化与地方性

表现主义的在地化:从德国桥社到北京电影学院的风格嬗变

威尼斯双年展体系中的“中国神话”叙事策略

十一.艺术市场与收藏史

学院派油画的价值重估:中央美院馆藏vs.香港苏富比拍卖纪录

神话主题作品的跨文化收藏偏好分析

十二.艺术影响与贡献

开创“新表现主义东方学派”的实践范式

推动传统文化符号的当代艺术语法转换

十三.批评与接受

争议点:形式实验是否消解了批判力度?

接受史:从早期学院内部质疑到国际双年展认可

十四.方法论反思

警惕文化符号的景观化陷阱

综合材料探索中的媒介本体性危机

十五.心理分析与创作动机

创伤记忆转化:文革经历与钟馗驱鬼意象的潜意识关联

代偿机制:被压抑的学院体制与创作中恣肆笔触的心理学解释

十六.未完成作品与未来潜力

《人间世》系列手稿中的社会装置艺术倾向

数字时代对架上绘画的挑战与水墨动画跨界可能

我的绘画

我为什么这样画,有几个因素要进行说明。

一、对人性的理解

人来到这个世界,就是想永生不死。为了这-目的,人是自私的。

人没有天生的就残暴和冷酷,也没有天生的就善良。对生存条件的敏感和苛求。善良,友好,凶残,冷酷绞织在人的本性之中。

在现代世俗中,人性恶的膨胀,暴力、欺诈,谎言,成为社会的一片阴影。

想要美好的未来,展示人性的丑恶,警示人们觉醒,应该是艺术表现的一种责任。

二、绘画语言的三要素

任何形式的绘画作品,都离不开构成、色彩和造型这三个要素。

绘画艺术,从古典主义绘画,不断的加入色彩、透视、体积、空间、质感等因素,到新现实主义真实再现的最高境界,各种绘画因素无可再加。

从真实再现到抽象绘画的形成,在西方经历了马蒂斯、康定斯基、毕加索众多画家的探索,对三要素的关系,采用变形、夸张,强调主观个性化处理,到做减法,減到无从可减。只有白或黑,这就是现代绘画面临的境况。

三、现当代绘画的困惑

世界已经进入到一个空前的。综合认知,综合利用的发展阶段,手机代替了电话、照像机、电视、游戏机,手表,这就是现代科学认知的理念,

在文化艺术上,艺术形式和表现手段的纯粹性,油画、水粉,国画,这种传统的绘画观念的单一性,师承关系的模式,己经不适合当前对新材料的认知和应用。

在传统绘画理念中,写实与抽象,流派的风格样式,有一种固定的模式,在审美上相互对立,排斥,这种单项思维,看待事物的观念,不能在协调中,取长补短,使得当前的绘画艺术,困惑在无法突破的迷途之中,

四、自我与艺术的关系

每个人在这世界都是很特别,出生、经历、思想,情感,对世界的认知,感受都不一样。是独一无二的,

艺术品是对社会文化趋向的分别与界入,有责任,有爱,有情进入作品,把个人坦诚在观众面前,这就是艺术的本性。

因此,艺术离不开自我,对人性和现实世界的展现,揭露、批判与赞扬。

五、我的想法和选择

如何用绘画的语言,描绘出现实社会中人性向恶的种种丑态,以及对美好未来的向往。

1.打通历史与现实在人性认识上的连接

历史中有关人性的典故、民间鬼怪的传说、神话故事及图象、服饰,把这些因素变为画面的构成,形成一种表述的语言。

用裸体抹去人物的身份及时代,让传统文化艺术的表现与现代的认知接合并互补,变成绘画的表现形式,进入更深层的联想,揭示出人性丑恶的延续与演变的复杂性,及其存在的本质。

让人们惊醒。对生命神圣的认知中产生敬畏,远离无知的谎言和自信,谦卑下来,静心的去思考和反省,我们未来的美好是什么?

2.综合认识的理念

绘画要表现人性,必须保留使人辨认和识别的信息,在绘画语言的众多选择中,真实的再现,纯抽象的表现,我选择了在两者之间,隨意游移,既似与又不似,这种综合的理念。

综合,是在绘画三要素中。对各种因素不同程度的偏离,是审美和表现的主观处理,是思想和情感的自然流露。

综合,是对不同材料特性的利用,融合,突出或隐没。更加自由,多变的手法,进入到画面的审美之中。

在审美认知上,过去认为对立和排斥的因素,在相互关系中,去改造和利用,达成新的平衡与协调。

综合,需要自我在文化、人格修炼,技能的熟练通达,创作进入物我两忘的狀态,审美才能在写实与抽象之间来回转换,进出自由,张大千,毕卡索的绘画道路,提供了一个可供参考的宽广的大方向。

这就是,我为什么要这样画。

2022年10月 邢正

《被光照而欢舞》117x97cm

《得胜的信心》117x91cm

《花的启示》117x91cm

《回眸》100x80cm

《两个时空的对话》98x91cm

《民间的祈盼》117x91cm

《魔幻的表与里》117x97cm

《弃绝贪欲》100x80cm

《世间组合 阴与阳》194x130cm

《舞的魂灵》116x80cm

《卸妆前后》117x91cm

《心灵的伊甸园》97x91cm

《在纯真的甜美中》80x65cm

《在殿后》117x91cm

《在捆绑中有了期盼》91x65cm

责任编辑:罗明忠

- 《岁朝华章》——廖志康作品邀请展 | 2025

- 艺术个案研究 | 蒋立峰:“云水写禅心” | 2025

- 艺术个案研究 |谢立民:“松风入墨痕” | 2025

- 《无问西东》中国式现代美术新篇章 | 郭银峰2025