艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

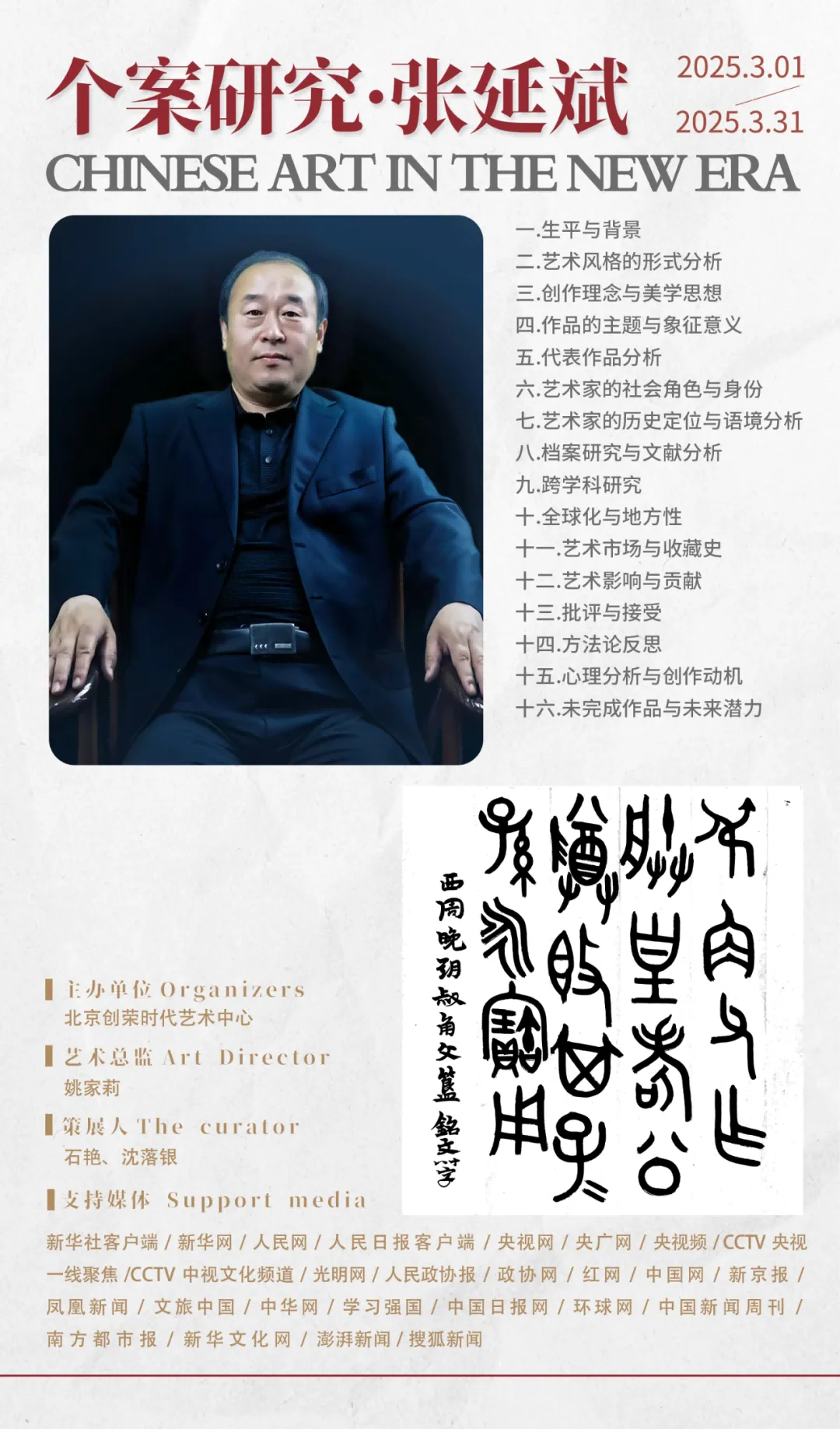

张延斌,笔名剑墨。四十多年来的不断探索和艰苦实践,使我深深地认识到,中华传统优秀文化的博大精深。深入研究中国书法发展史,深入研究中国汉字演变史,深入研究中国篆字沿革脉络基础上,初步形成了中华传统乾坤漆篆书法艺术的思想体系、学术语言和整体风格。国家文旅部中国东方文化研究会艺术专业人才

中国古文字研究学者

中国市场学会高级调查员

日中水墨学会会员中国书画国际大学客座教授

辽宁省书法家协会会员

中国收藏家协会抚顺分会会员

“剑墨漆篆”作为中国第一个漆篆书法艺术商标标识,在国家知识产权局注册成功,并在市场流通中受国家知识产权法法律保护。这是国家知识产权领域,面对自信大力发展文化事业推出的一大创新举措,是繁荣中国艺术精品走向世界的风向标。潜心创作的融政治性、时效性、教育性的全文两万余字的王羲之小楷精品党的十九大报告,在全国巡展中受到社会各界人士高度关注和赞誉。辽宁省总工会、辽宁省书法家协会评为张延斌为辽宁职工书法家荣誉称号。

中国书画国际大学客座教授张延斌,致力于文字文化文明的深度探索和研究,是新时代坚定文化自信,传承和弘扬中华传统优秀文化的骑手。

作为日中水墨学会会员,在中日书画名家大展上荣获书画双双银奖,日中商报头版头条显赫位置上刊载和(走创新之路 寻漆篆之美 挥写新时代之正大气象)的长篇学术文章,这是庆祝日中邦交正常化五十周年邀请的唯一一位中国书画艺术名家。

韩国世界经济文化交流学会李文徽会长,在国家级改革开放示范区沈抚改革开放示范区招商部长张斌陪同下,参观了中国漆篆艺术名家张延斌鸿篇巨制(中华颂)精品展。这一宏篇巨制也曾在辽河美术馆隆重展出。

中国漆篆艺术名家精品(鸿运当头)结缘德国奔驰瑞士分公司总裁。

中国漆篆艺术名家新作(品清是寳)馈赠中国市场学会服务质量专业委员会秘书长李敬凯。

毛主席沁园春雪漆篆书法被国家博物馆收藏。

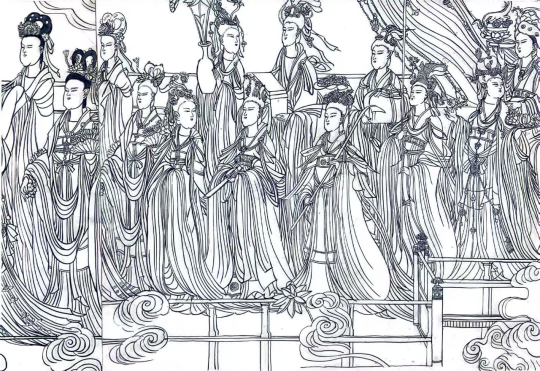

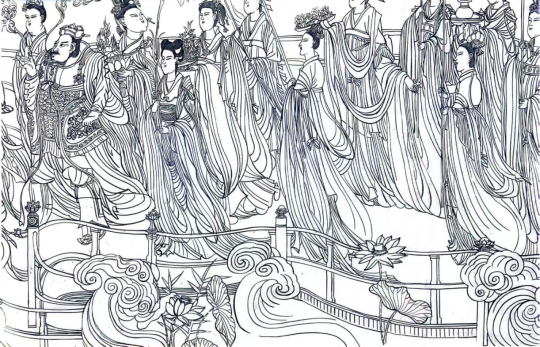

由中国美术家协会徐里副主席题名、全国新华书店发行的《时代风范》一书中,中国漆篆艺术名家张延斌创作的漆篆书法和国画精品刊载。

广东叶剑英研究会收藏中国漆篆艺术名家创作的叶剑英诗词精品,并刊载在2023年第一期叶剑英学会杂志上。

中国书画名家数字艺术馆上,包括中国书法家历届书法家主席和历届中国美术家协会主席的全国千余名书画艺术名家入列,中国漆篆艺术名家张延斌创作的漆篆书法,点赞率位列前三,被评为优秀艺术家荣誉称号。

剑墨漆篆:以古文字为舟楫的文化摆渡者

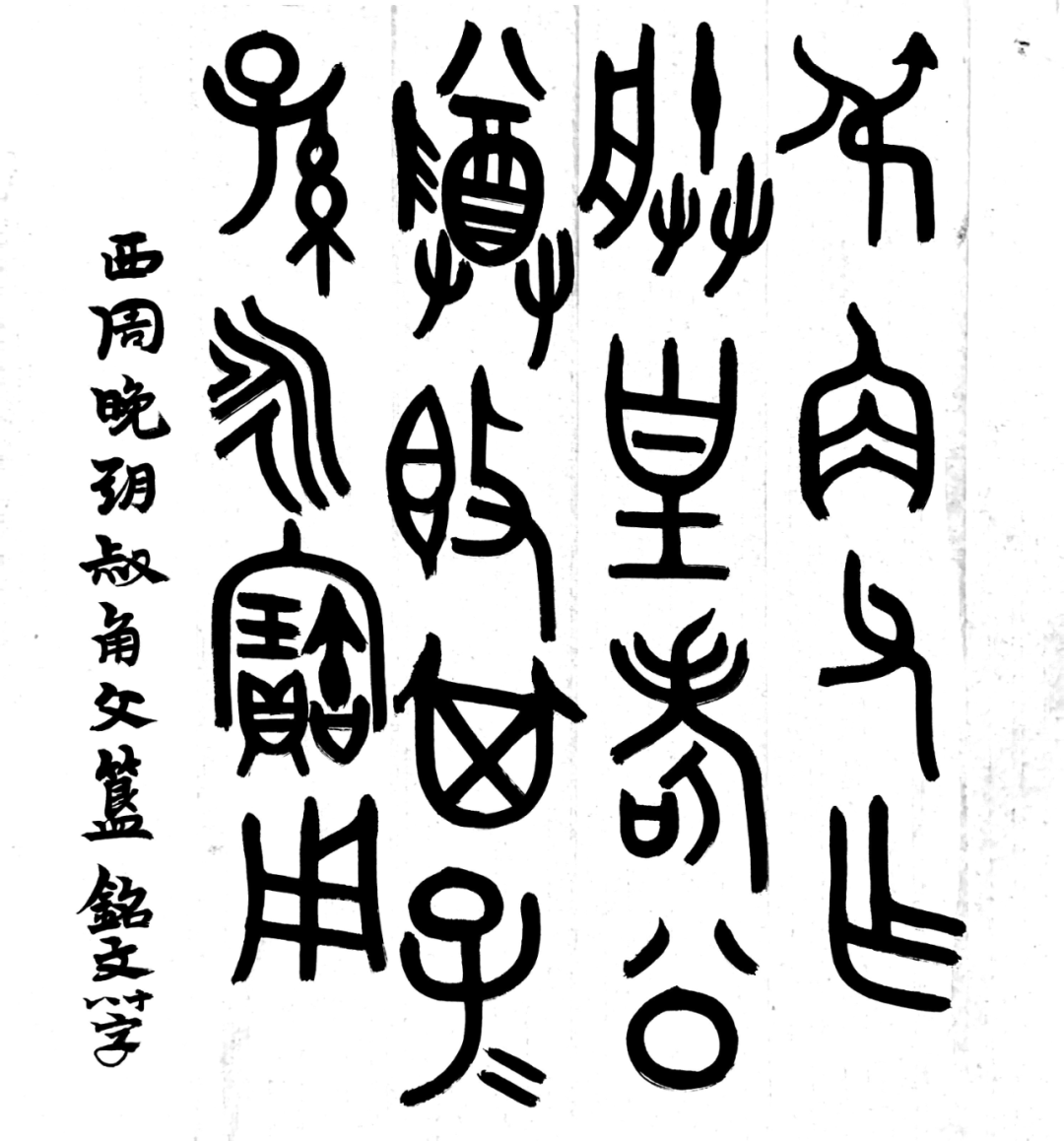

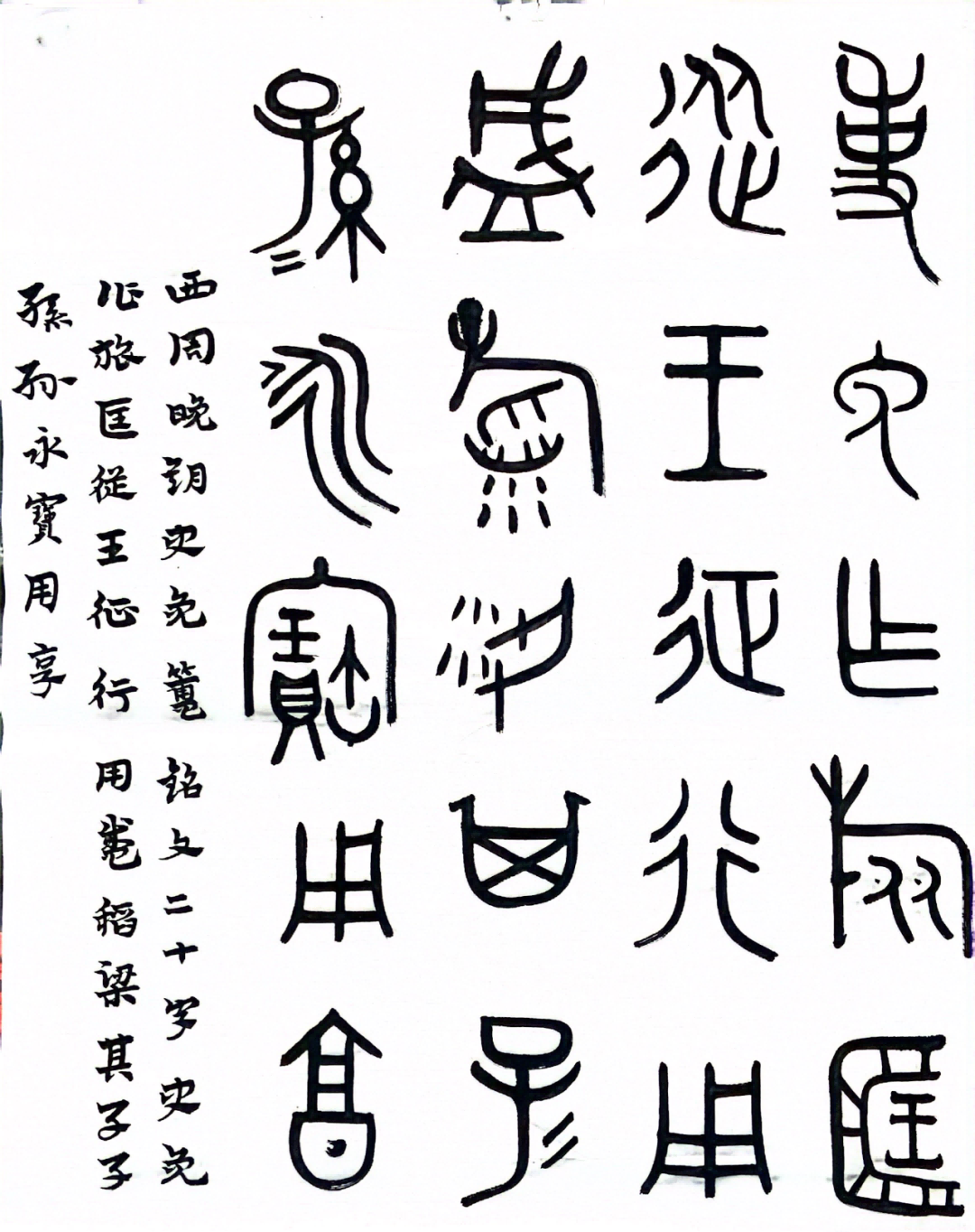

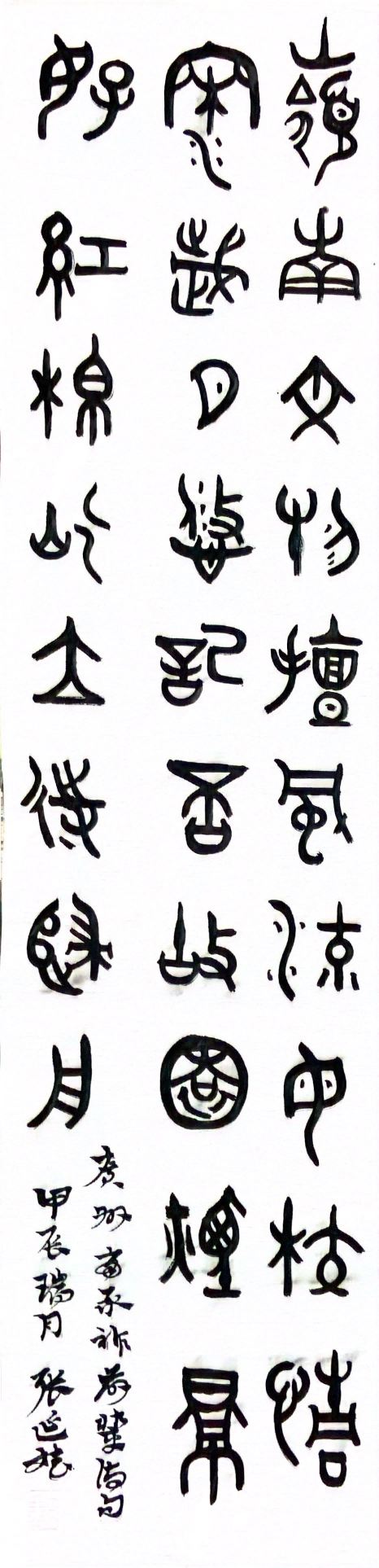

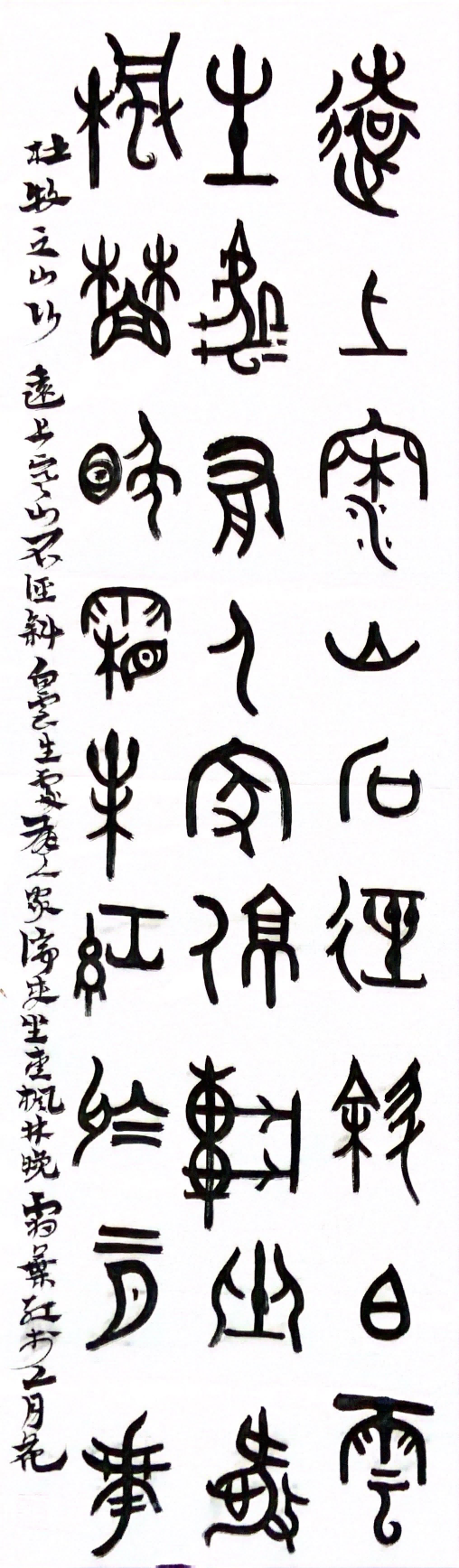

在汉字演变的浩瀚长河中,一位执着的文化摆渡者以漆为墨,以篆为舟,在传统与当代的激流中劈波斩浪。张延斌,这位深耕古文字四十余载的学者型艺术家,用独创的"剑墨漆篆"艺术体系,在当代文化语境下重构了汉字书写的时空维度,将金文古籀的庄重浑厚与时代精神的澎湃气象熔铸成独特的视觉诗篇。

一、甲骨风骨中的时代转译

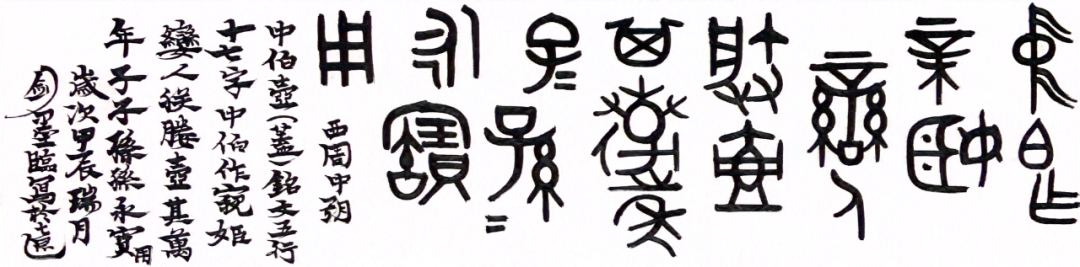

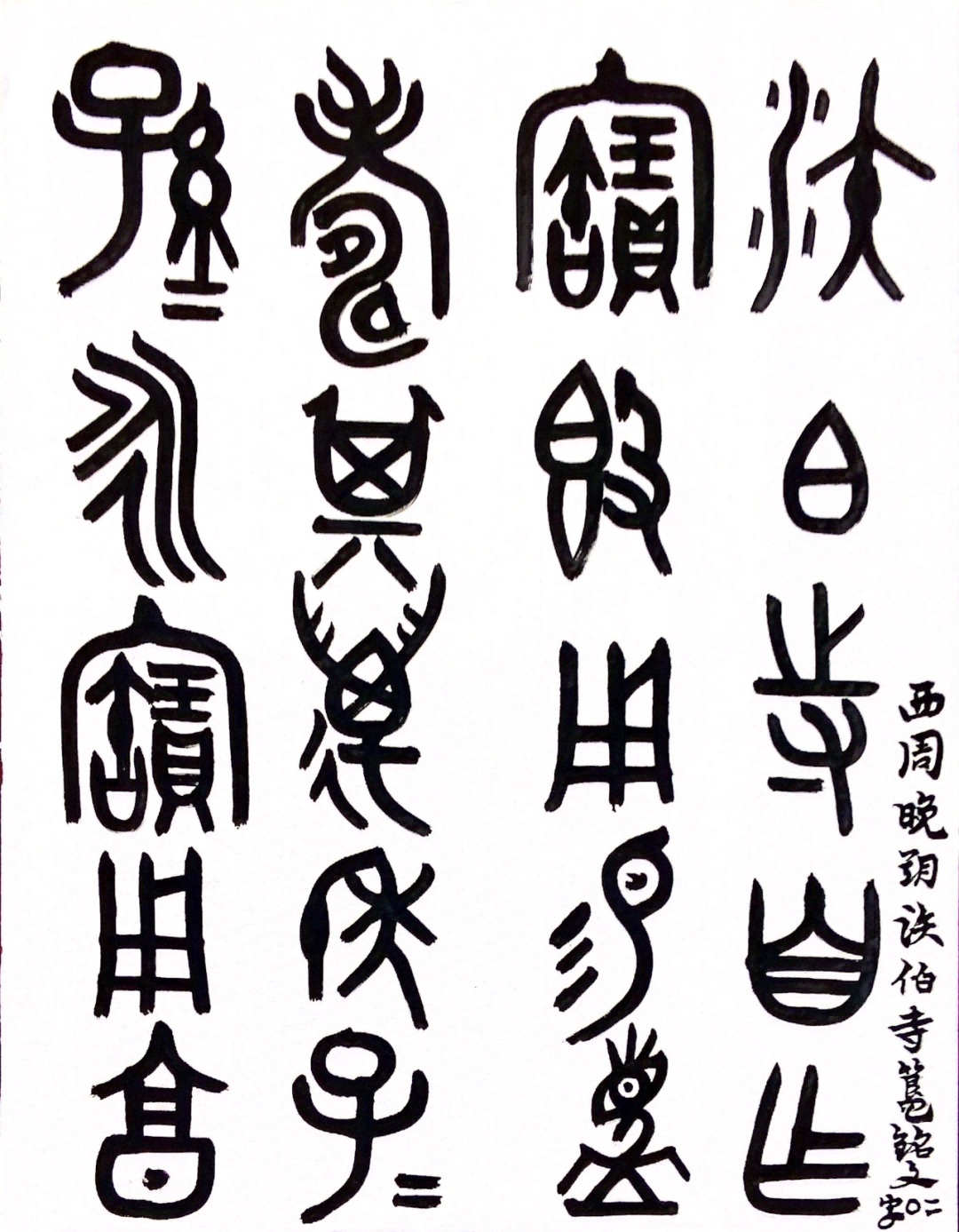

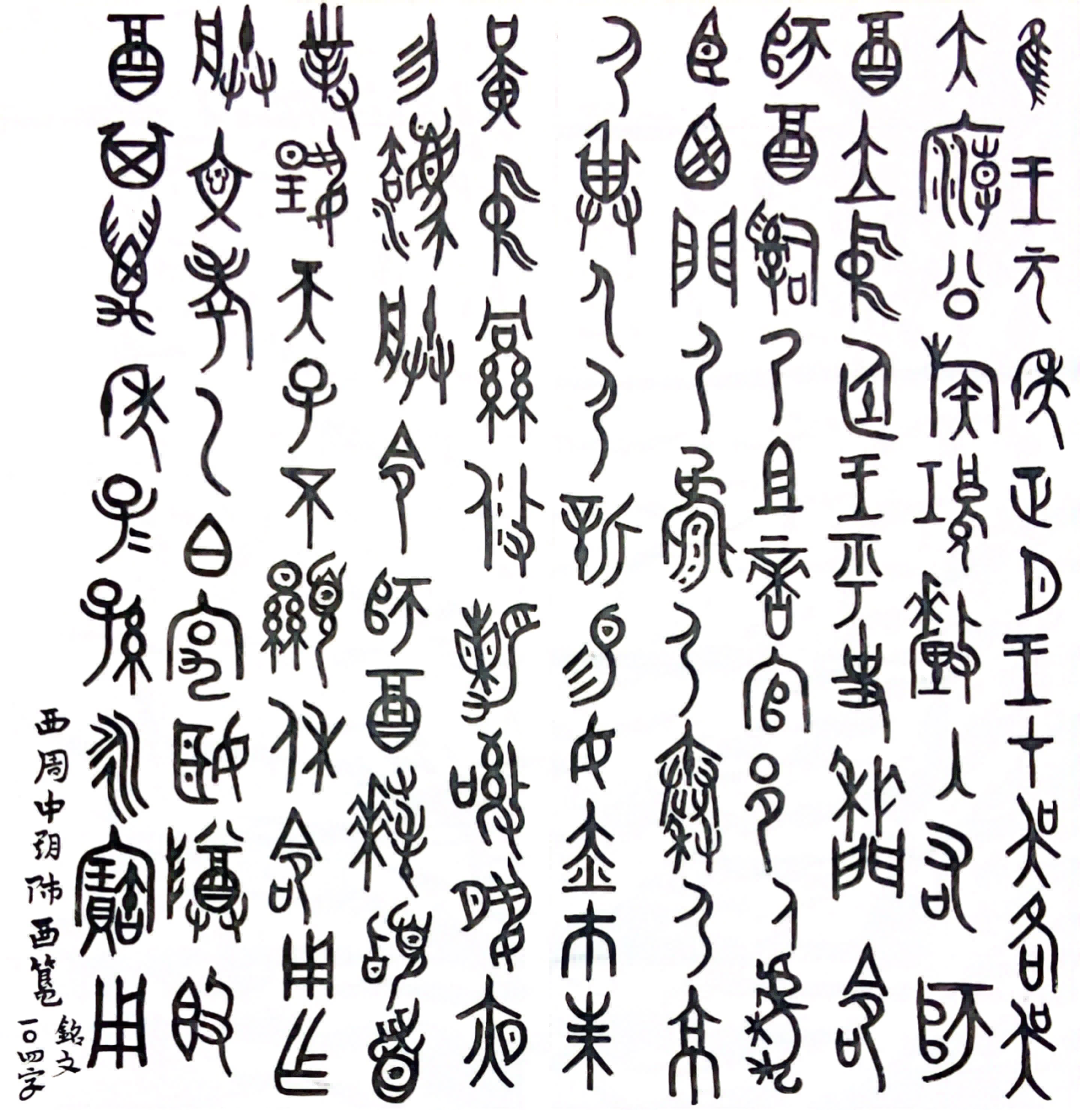

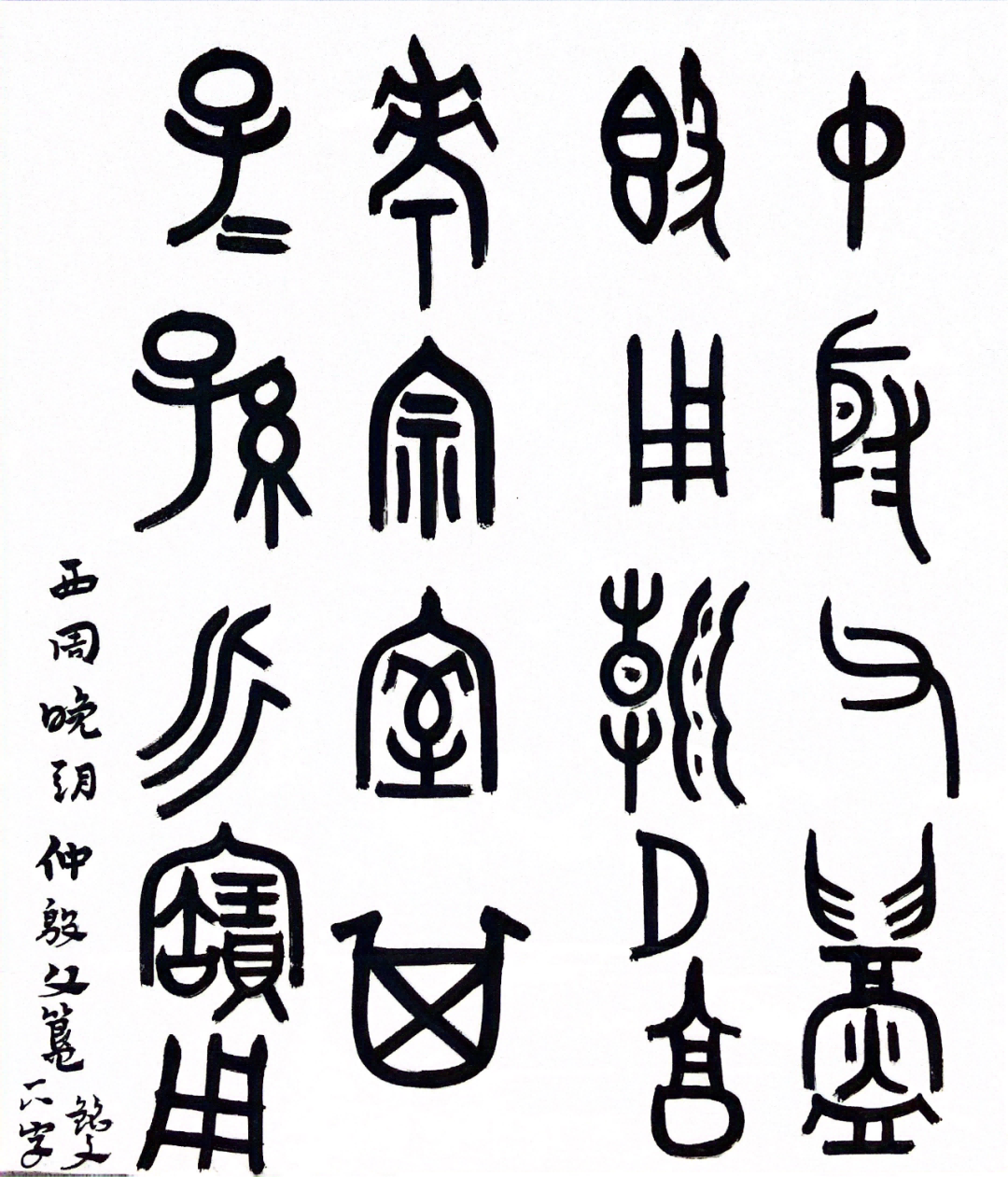

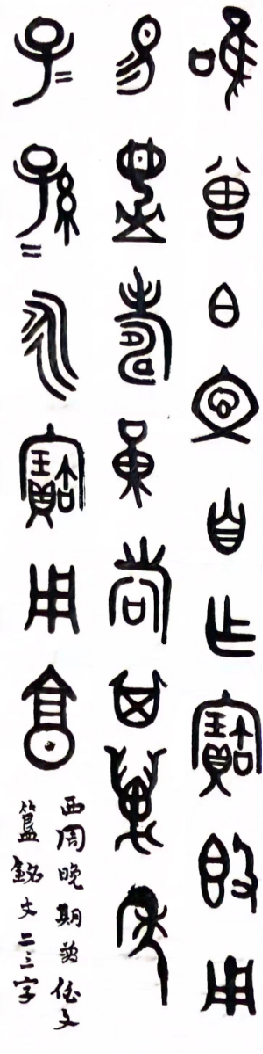

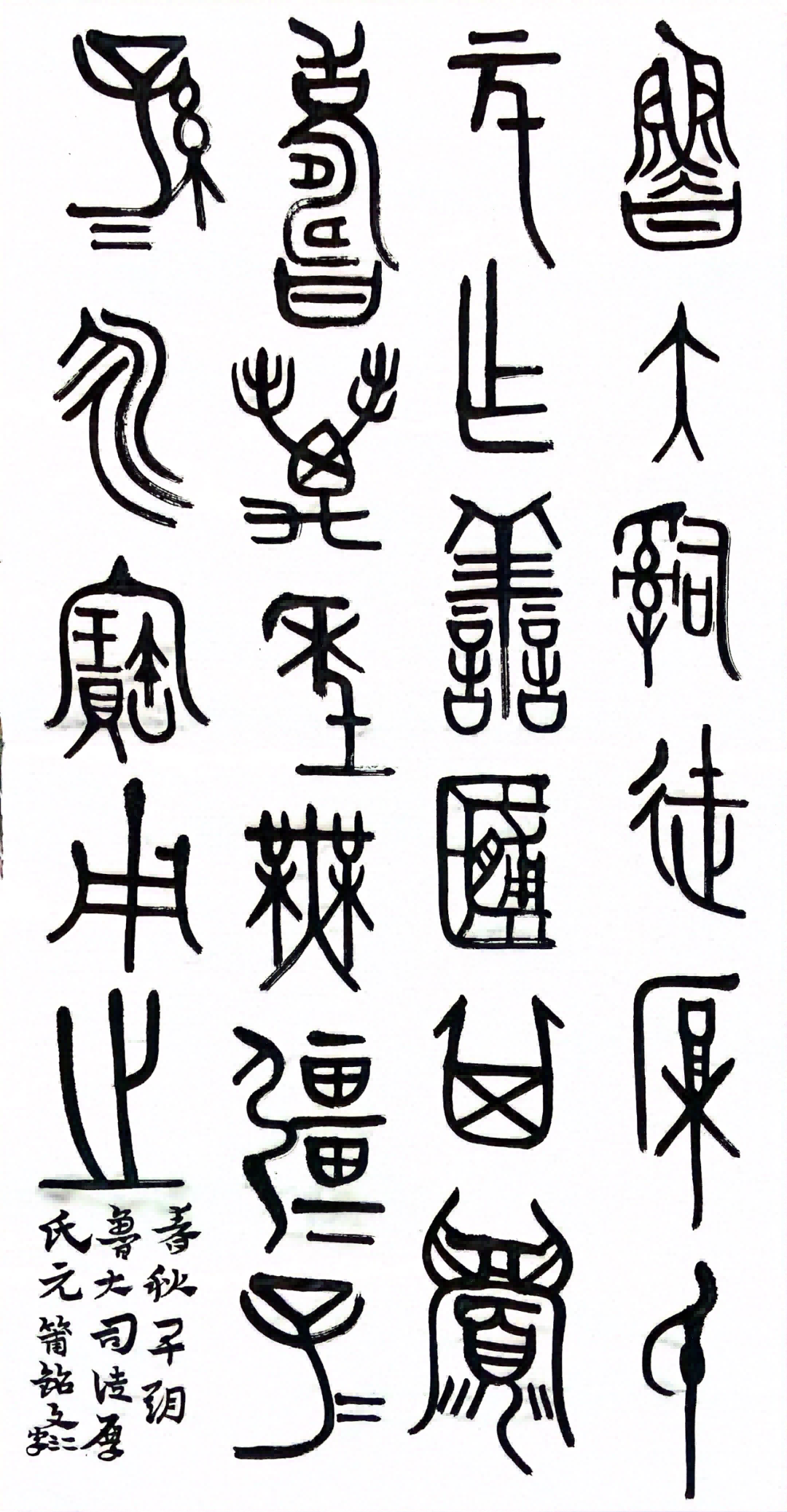

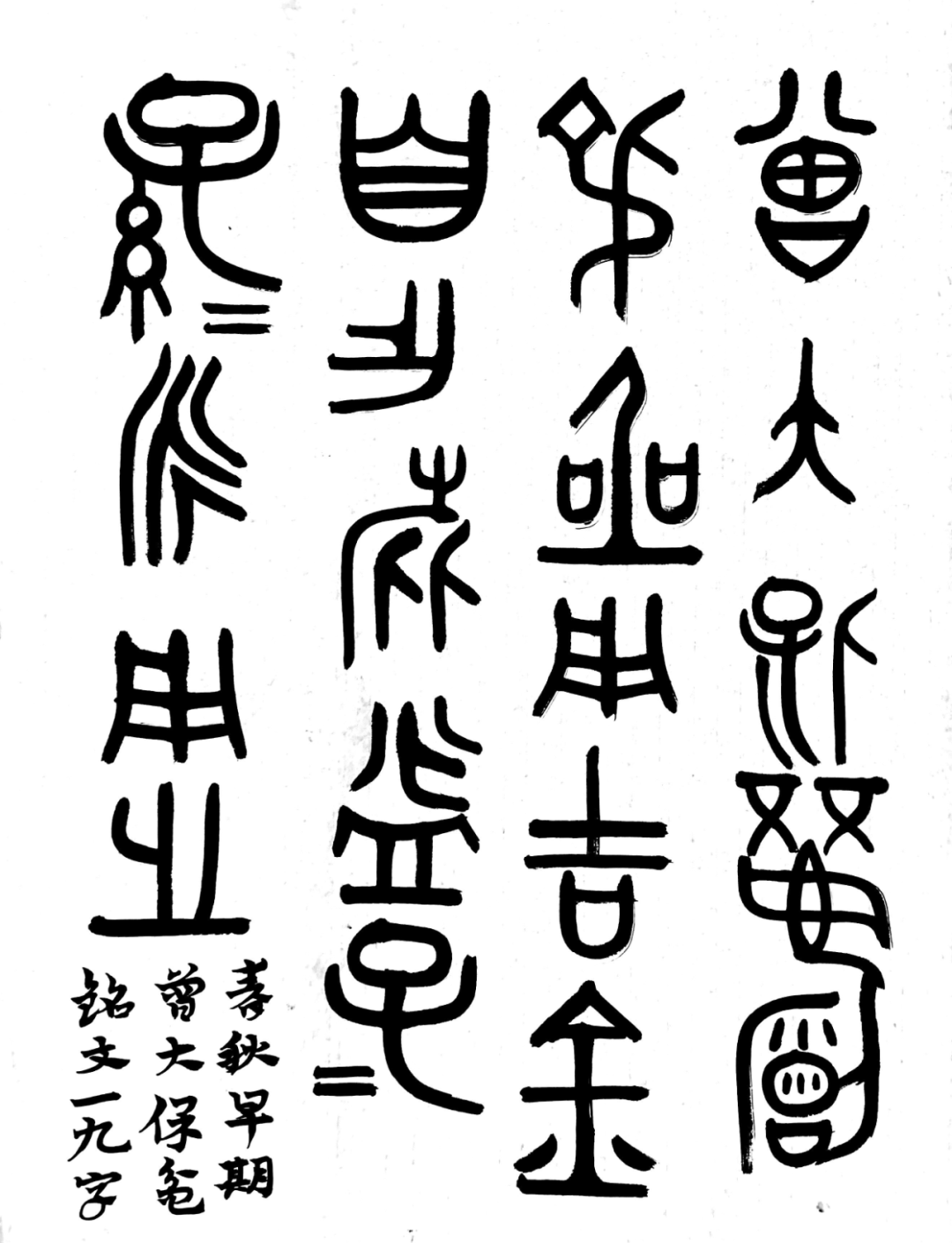

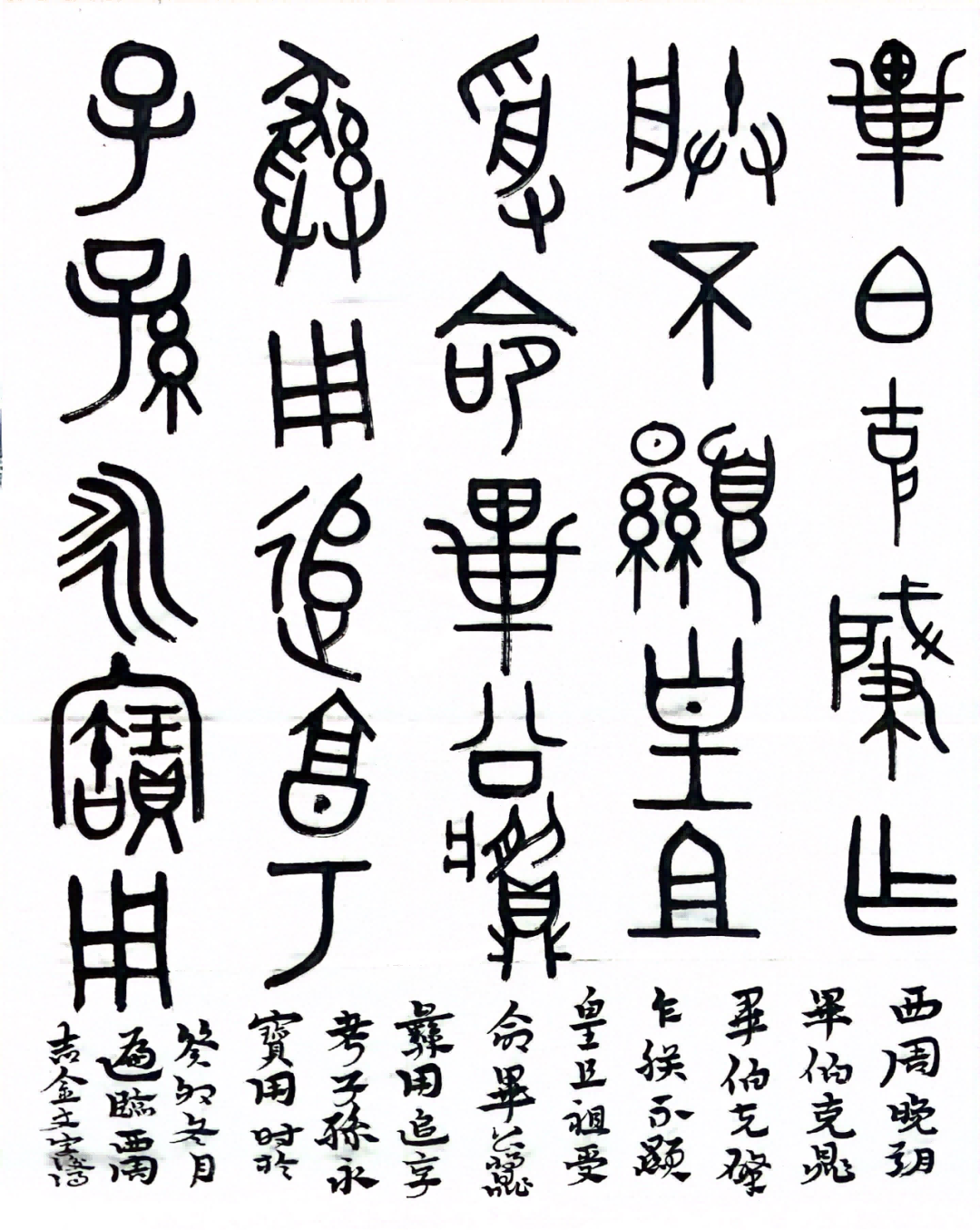

在辽宁省博物馆的青铜器展厅里,商周铭文的斑驳刻痕与张延斌创作的《中华颂》漆篆长卷形成跨越三千年的对话。这位古文字研究者深谙"六书"造字之理,以《说文解字》为经,以甲金文字为纬,在漆篆创作中重构了汉字形义的美学逻辑。其代表作《沁园春·雪》将毛主席词作的革命浪漫主义,注入青铜铭文的肃穆气象,字里行间既有楚简的飘逸灵动,又见秦诏版的端严法度,堪称古文字美学的现代表达。

在深圳改革开放展览馆,一幅长达二十米的党的十九大报告漆篆长卷引发观者驻足。这并非简单的文字誊抄,而是通过篆籀笔意对政治文本进行的美学升华。铁线篆的刚劲骨力与漆液流动的氤氲墨韵,将两万余字的宏阔文本转化为可阅读的视觉史诗,开创了政治文献艺术化呈现的新范式。

当"剑墨漆篆"成为国家知识产权局认证的首个漆篆艺术商标,这不仅是法律意义上的确权,更是传统文化现代转换的标志性事件。在东京银座画廊的日中书画展上,这些流淌着殷周血脉的当代篆字,以其独有的东方神秘主义美学征服海外观众,印证了费孝通"各美其美,美美与共"的文化预言。

二、水墨经纬间的文明对话

在京都醍醐寺的禅房内,日本书道大师青山杉雨曾凝视张延斌的漆篆作品《品清是寳》,惊叹于墨色在生宣上呈现的青铜器包浆质感。这种独创的"漆入篆法"技术,将大漆的凝重深邃与水墨的氤氲通透熔于一炉,在纸帛上复现出三代吉金的岁月沧桑。当这件作品赠予德国奔驰高管时,工业文明的精密理性与农耕文明的浑朴大气产生了奇妙共振。

沈抚改革示范区的中外文化交流展上,韩国学者在《鸿运当头》前久久驻足。漆篆特有的"屋漏痕"笔法营造出的时空纵深感,让汉字超越表意符号的局限,成为可触摸的文明化石。这种跨越语种的审美共鸣,印证了德里达"文字先于语言"的哲学判断,也昭示着汉字文化圈共同的精神原乡。

在数字艺术馆的虚拟展厅里,漆篆作品以每秒百万次点击量刷新着传统书法的传播纪录。张延斌没有固守书斋,而是将甲骨文的基因密码编译成数字时代的视觉符号。当年轻人通过AR技术"穿越"到青铜器铸造现场,他们触摸的不再是冰冷的屏幕,而是文明基因的温度。

三、薪火相传里的文明基因

中国书画国际大学的讲台上,张延斌将青铜铭文解构为三维空间中的力学模型。这种将古文字学融入现代艺术教育的创新实践,打破了"师徒相授"的传统模式。在他指导下,90后学生创作的元宇宙篆刻作品,正在区块链艺术平台引发收藏热潮,传统艺术的基因链在数字空间获得新的表达。

叶剑英研究会杂志上的漆篆诗词专题,展现出红色文化与古文字美学的化合反应。当革命先辈的豪情壮志遇上商周鼎彝的雄浑气度,产生的是1+1>2的精神震撼。这种创作实践,为传统文化的创造性转化提供了可复制的范式。

在辽河美术馆的巨幅漆篆前,孩童们用VR设备"走进"文字结构的内部宇宙。张延斌构建的不仅是艺术风格,更是文明传承的生态系统。从实体展览到数字传播,从国际交流到美育启蒙,他正以漆篆为纽带,编织着传统文化现代生存的立体网络。

站在文明长河的渡口回望,张延斌的漆篆艺术既是向甲骨占卜者的致敬,又是给未来文明的信使。当"剑墨漆篆"的商标在中国知识产权版图上标注出新的文化坐标,我们看到的不仅是个体艺术家的成就,更是中华文明在全球化语境下的创造性应答。这种应答,既保持着青铜铭文般的文化定力,又焕发着数字时代的前沿光芒,在传统与现代的张力中,书写着属于这个时代的正大气象。

责任编辑:罗明忠

- 《岁朝华章》——廖志康作品邀请展 | 2025

- 艺术个案研究 | 蒋立峰:“云水写禅心” | 2025

- 艺术个案研究 |谢立民:“松风入墨痕” | 2025

- 《无问西东》中国式现代美术新篇章 | 郭银峰2025