艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

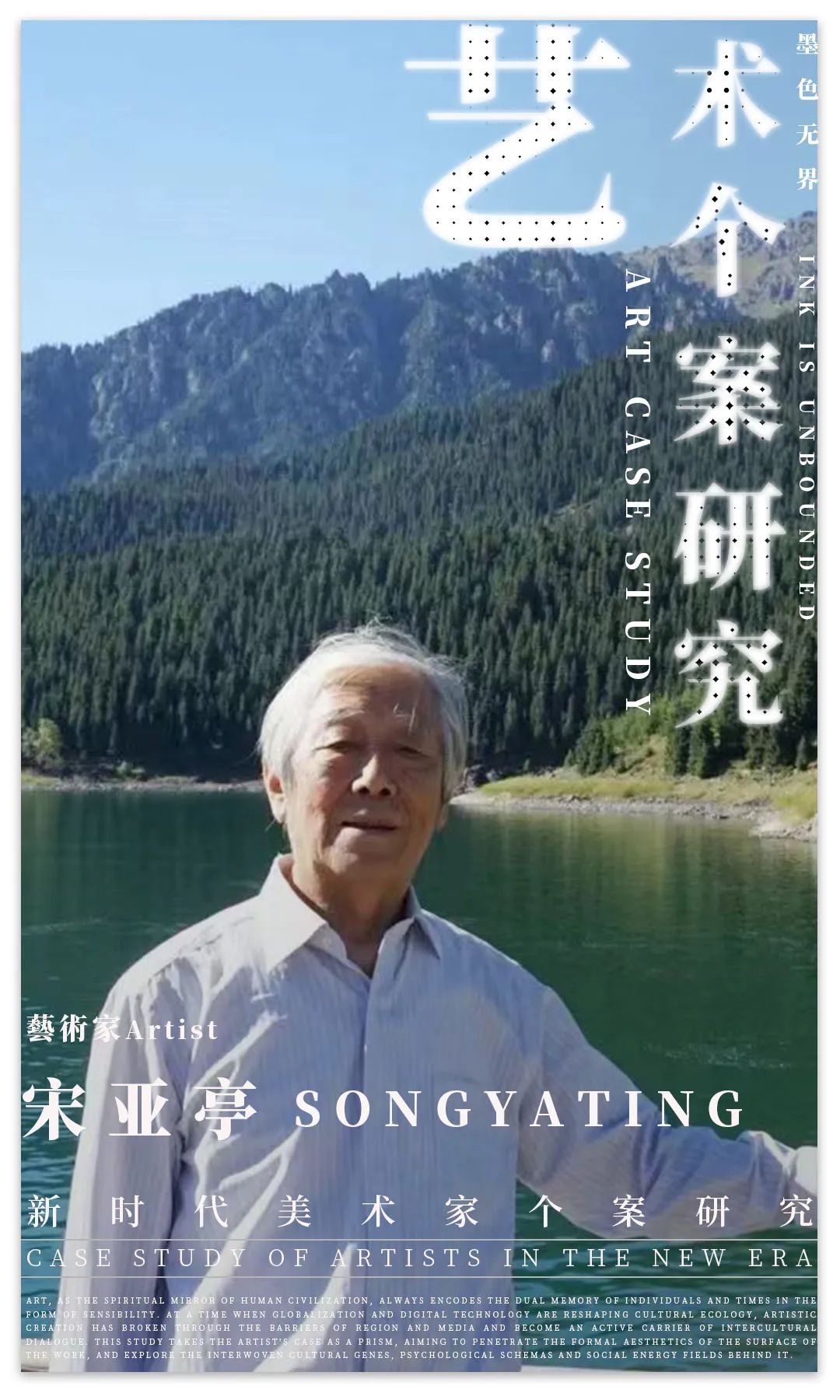

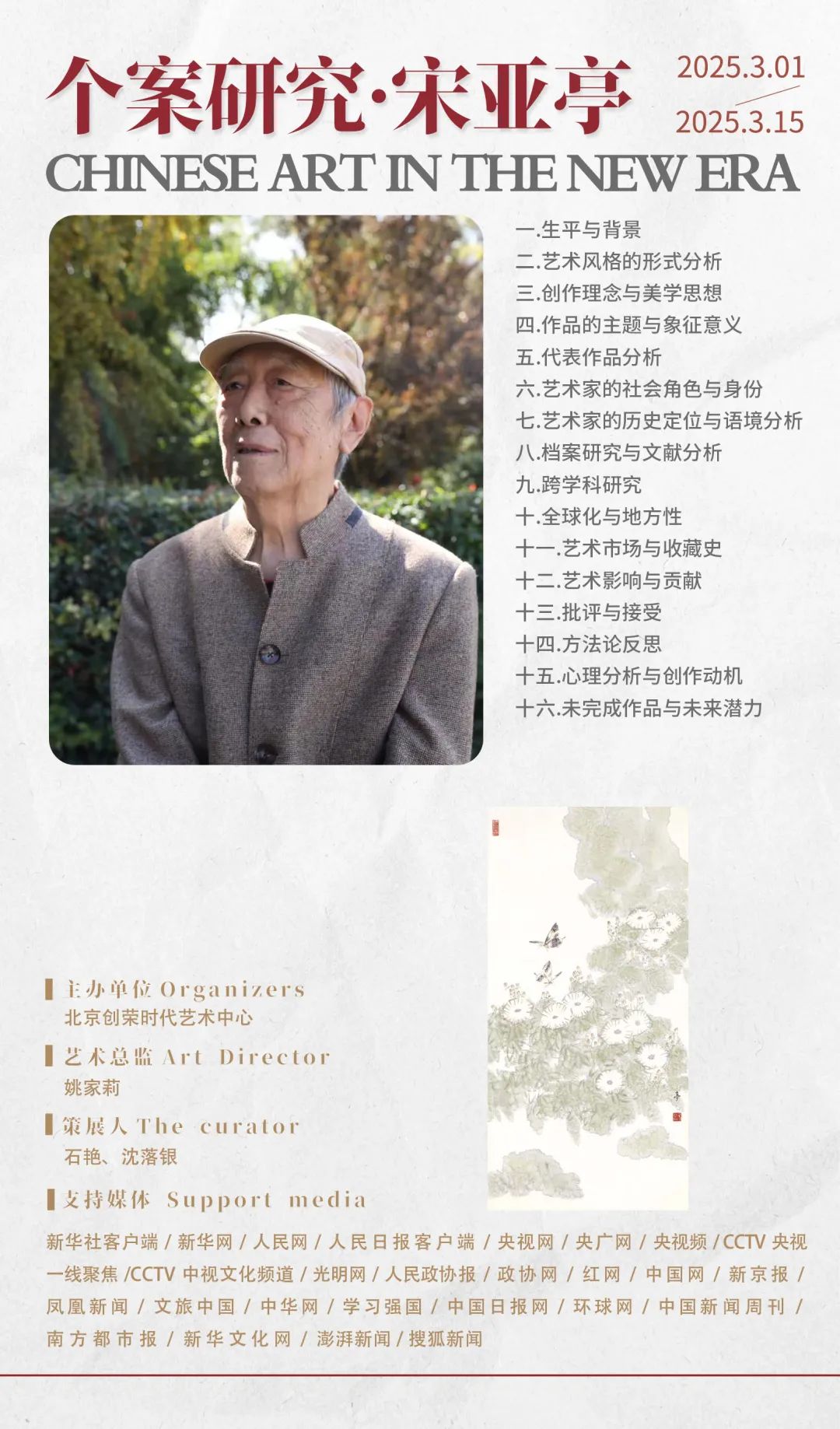

宋亚亭,著名画家,字溱石,号竹度,又号竹度轩主人,1940年生于江苏溱潼古镇。

中国美术家协会会员、中国装饰协会书画研究院院长、江苏省徐悲鸿研究会常务理事、九三学社江苏画院特聘研究员、扬州职业大学艺术学院教授、扬州大学美术与设计学院特聘教授。

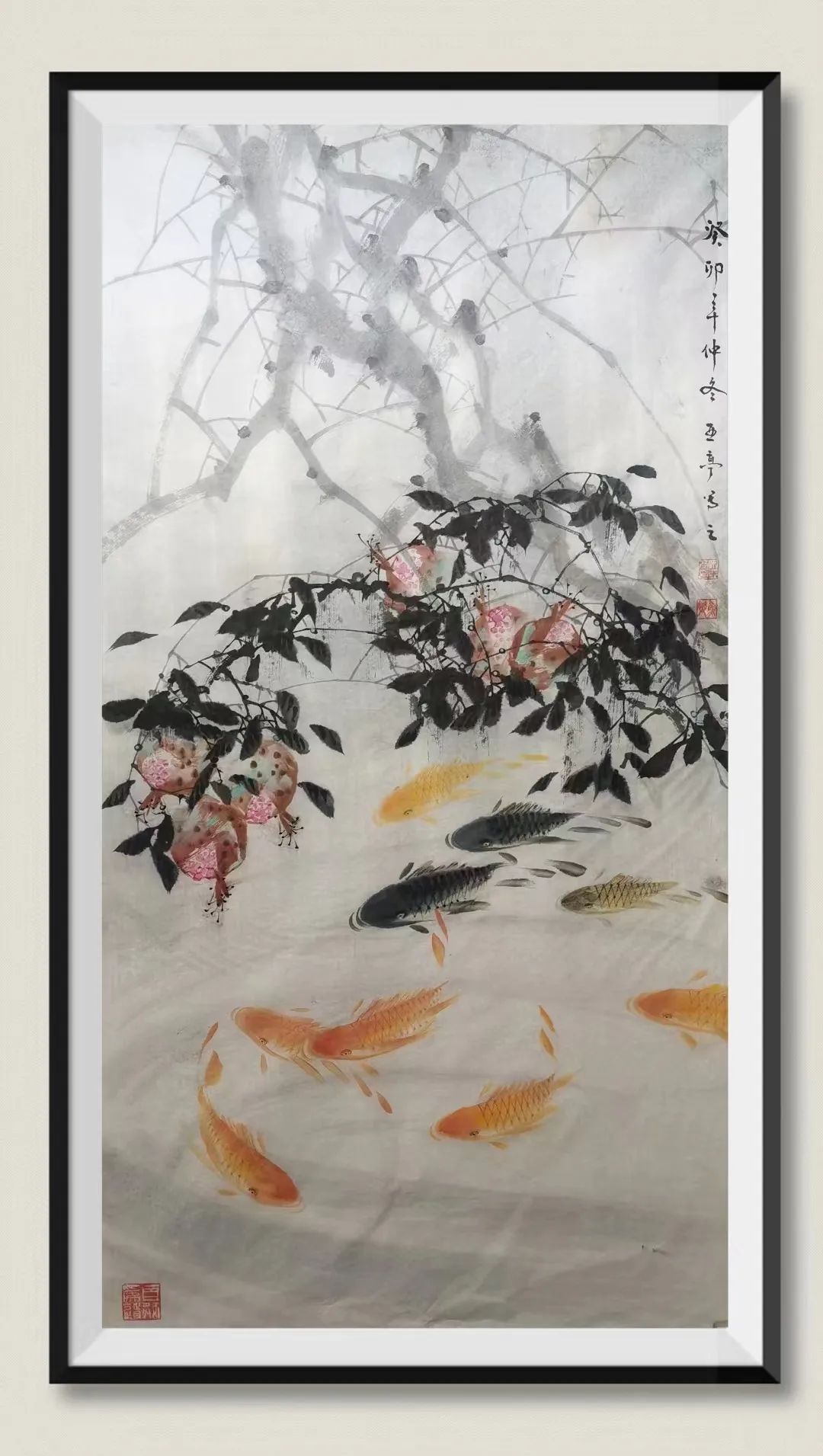

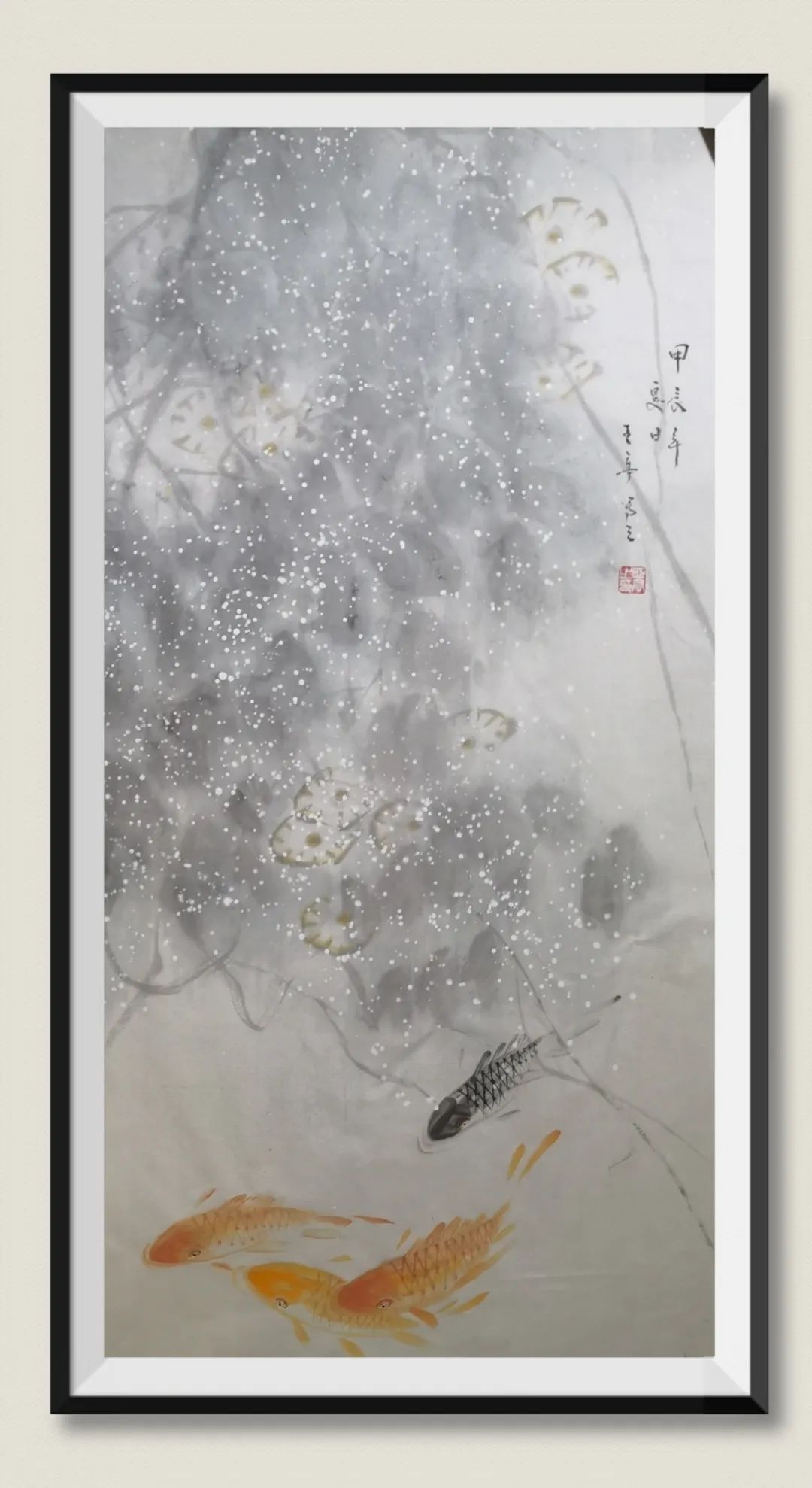

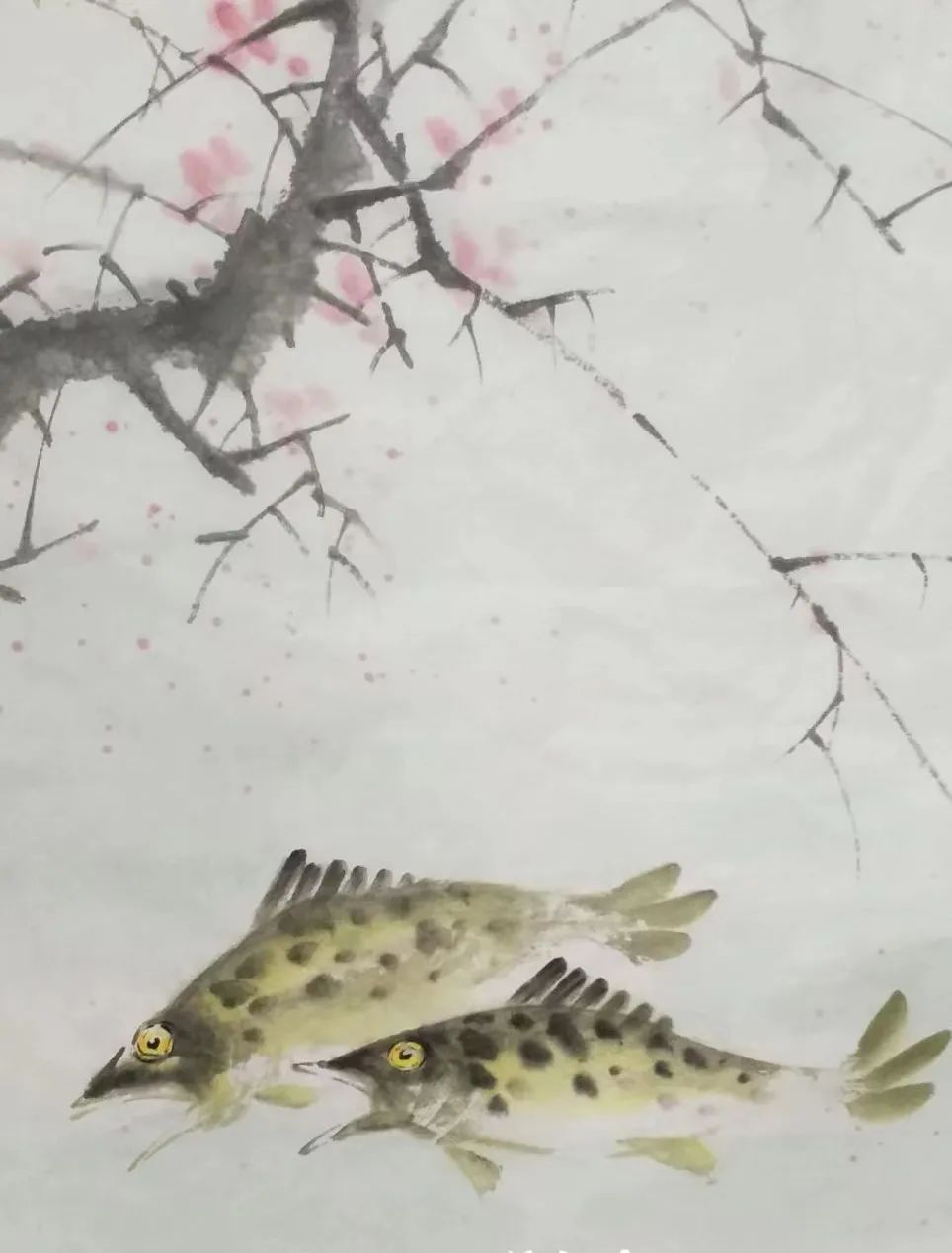

在扬州中学读书时,受江轸光先生启蒙,后以优异的成绩考入南京师范大学美术系,师从陈之佛、傅抱石、黄显之、杨建侯等大师,又亲得秦宣夫、黄纯尧、吕斯百等诸位大师的指导。专攻中国画,深得诸位大师的笔墨真髓,尤擅画鱼,素有维扬画鱼第一人之美誉。

作品在中国美术馆和海外美术馆、社会团体机构展出并收藏。2011年荣获美国艺术中心颁发“中国画发展成就奖”,同年在法国举办画展,深受国内和国际友人的欢迎。

宋亚亭先生绘画印象

文/王雪峰

宋亚亭先生是我们南师美术系63年毕业的老学长,文革之前的南师美术系先生们的班底来自于国立中央大学艺术系,实力在当时国内是屈指可数的,宋先生在这些诸如傅抱石、陈之佛、黄显之、秦宣夫等大家名师的熏陶之下,打下了相当坚实的艺术基础。南师是宋先生的艺术的起点,他对于南师以及授业于他的老先生是充满感情的,正如其在画册后记所写:“前辈先师都已先后仙逝作古,此画册不能亲自聆教,倍感怅惘实为憾事尔,是以将此册告慰诸位老师的在天之灵,并默作心香一柱,了却余之心愿也。”此段充满真挚情感的文字可见宋先生为人之情义。宋先生南师毕业后北上唐山,于八十年代中期回到家乡创办扬州职大美术系,其在教书之余,从事中国画、漆画的创作,并屡次在全国获奖,奠定了其在美信界的学术地位,艺名闻达于省内外。

我对于宋亚亭先生久仰其名,首次与宋先生的谋面颇具戏引性,那是首届中国百家金陵画展的开幕式上,观者如潮,几位观众找我领取画册,其中亦有宋先生,其衣着朴素、举止诙谐,使怎么也无法和想象中的画家宋先生相一致,以为是伪托宋亚亭名来冒领画册而被我所拒。这件真宋亚亭被当作假宋亚亭的会自当成为日后和宋先生相聚时的谈资笑料,从中亦可见宋生性情一斑。07年春天宋先生在扬州个园举办画展,还特地请我去扬州出席开幕式,在他的个展上我才开始得以全面的触到宋先生的中国画。

先生擅绘花鸟鱼虫、偶及山水,尤精画鱼,有“维扬画鱼第一人”之美誉,维扬之地,人杰地灵,物华天宝,清华扬州盐商的繁华奢侈虽已随时间的流逝而远去,但盐业经济的发展所带来的文化遗迹和影响依然存在,每及扬州园林,曲径通幽,竹影藤蔓,芭蕉荷叶,相互阴荫,假册之下,鱼儿成群,逐波戏。宋先生的中国画所表现正是扬州城通常所见之小景。得其真趣,抒已情怀。

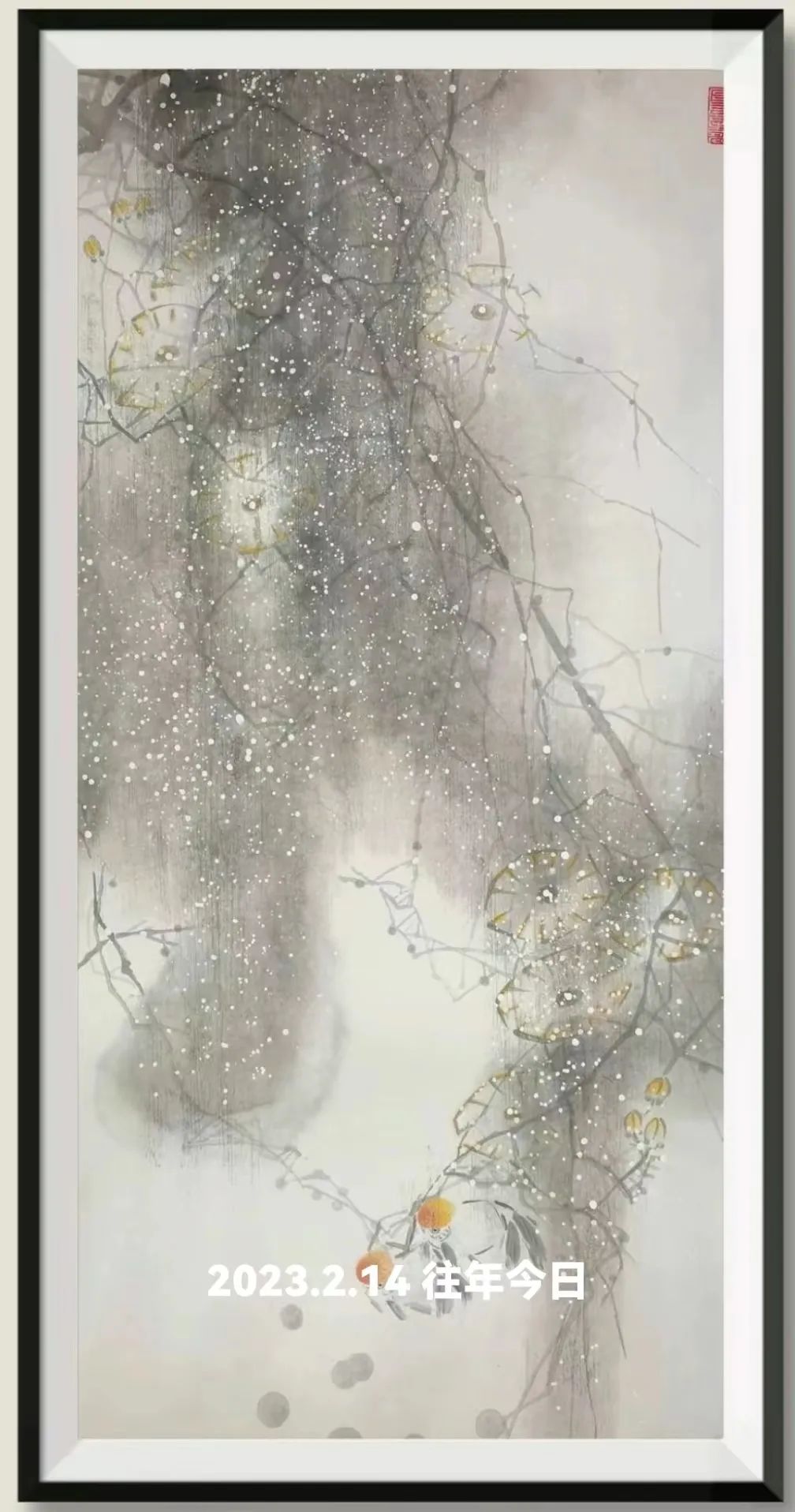

传统中国绘画艺术发展到当代每向前拓展一步皆是不易的,我认为宋先生在传统中国画走向当代的文化背景下,在中国画的图式语言发展上是做出自己的贡献的。宋先生的中国画立足于传统笔墨进行创新,其绘画语言特点可以概括为两个字,其一是“润”,一个人审美取向的形成有诸多因素,其中地域因素最为重要,扬州多水,雨水充足,气候湿润,宋先生得地利之气,在审美上追求湿润氤之美。我们可见其在多幅作品中注重水、色,墨的融合,营造朦胧意境之美;其二是驳”,驳原意是指马毛之不纯,而在宋先生的作品之中我借以表现其技法的创新所带来的图式之中的斑驳之美,当代中国画从其它艺术形式语言之中进行借鉴是一个很好的途径。宋先生就将漆画之中的技法语言挪借到中国画之中,强化了画面的层次和厚度,使画面变得丰富。宋先生经过多年的锤炼和磨合,逐步在中国现领域形成了自己的宋氏水墨绘画语言。

宋先生虽已年逾七旬,但其绘画画貌之中依然洋溢着生命的活力和朝气,这是他性情之中的可贵之处,我们希望宋先生永远保持这种心态,越老弥坚,也期待宋氏水墨语言更加的成熟。

责任编辑:罗明忠

- 《岁朝华章》——廖志康作品邀请展 | 2025

- 艺术个案研究 | 蒋立峰:“云水写禅心” | 2025

- 艺术个案研究 |谢立民:“松风入墨痕” | 2025

- 《无问西东》中国式现代美术新篇章 | 郭银峰2025