艺术个案研究 |赵力民:“笔落山河动” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

赵力民

1979年毕业于河北师范大学美术系,1984年结业于中央工艺美院,2001年结业于中国美协花鸟画高研班,2012年9月至2014年8月研修于北京凤凰岭书院中国书画学精英班霍春阳工作室。历任河北美术学院教授、中国画学科带头人,北京凤凰岭书院中国画创作院画家,中国高等教育学会美育研究会会员,河北省美术家协会会员,邢台学院美术与设计学院教授、邢台学院学术委员,邢台市美协中国画艺委会主任,邢台市美协花鸟画研究会会长,邢台市中国画学会副会长。

水墨丹青写意人生

——读赵力民教授中国画

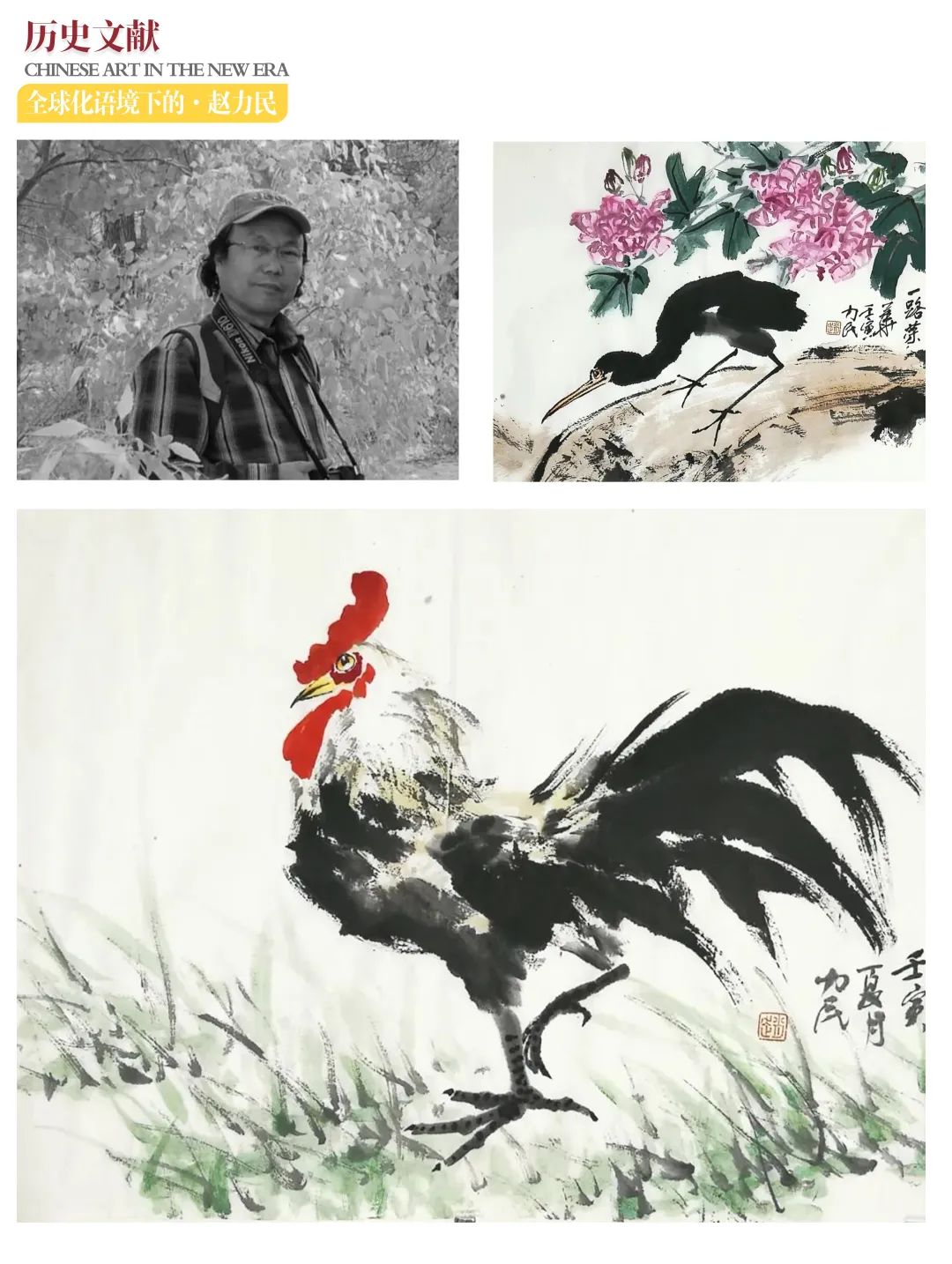

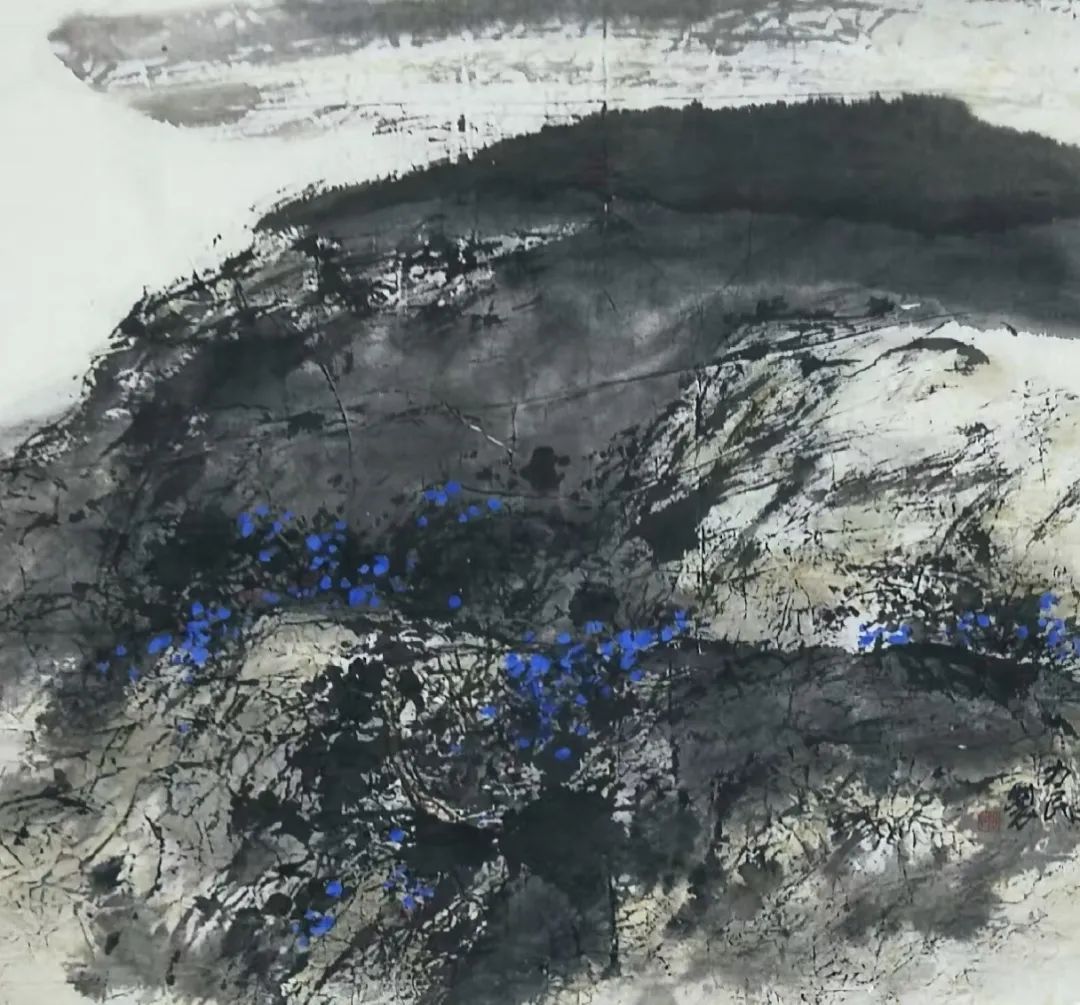

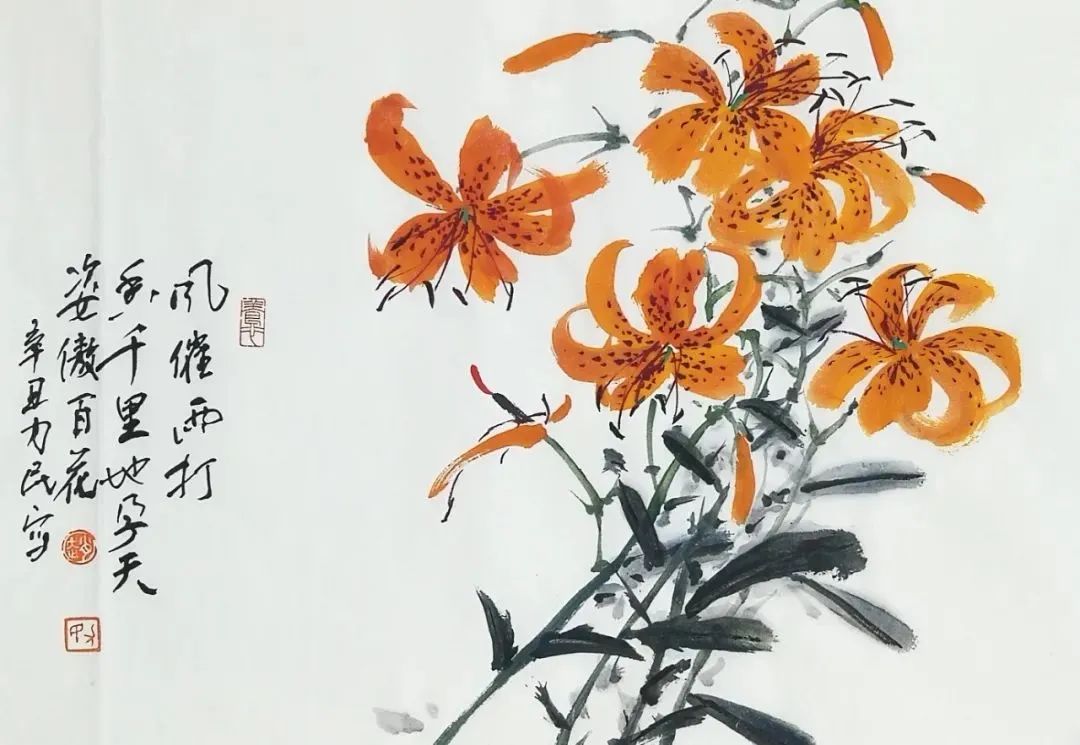

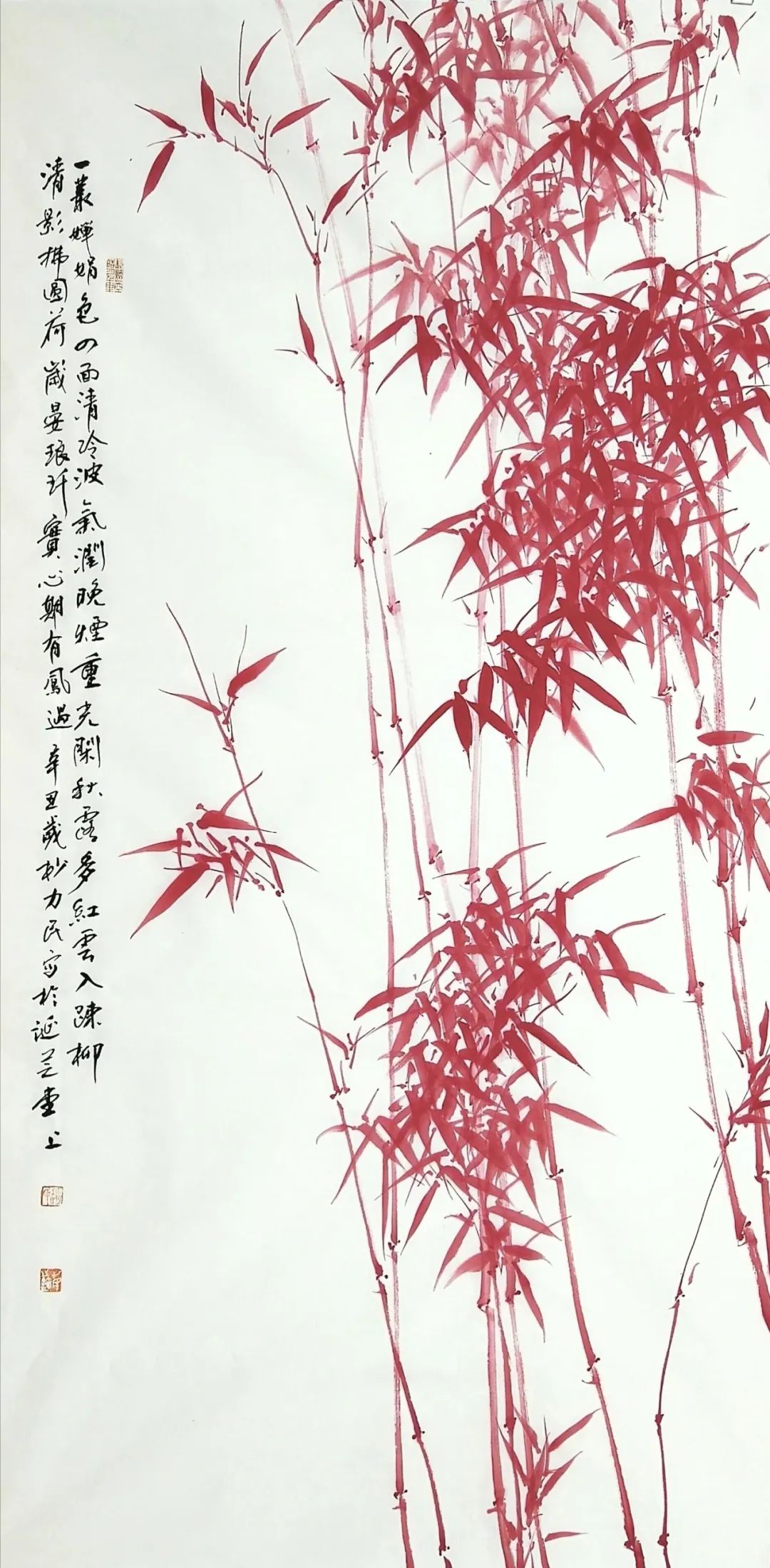

赵力民教授的中国画创作呈现出"古意今情"的双重维度。在《寒香图》《清韵》等代表作中,梅兰竹菊的古典意象被赋予当代视觉张力:枝干以篆籀笔法写出金石力度,花瓣却以点染手法制造出奇妙的水墨趣味;构图上打破折枝范式,引入现代构成意识;设色在"水墨为上"的传统中融入西画光色原理,于雅淡中见瑰丽。这种语言革新并非对传统的背离,而是将文人画的"写心"传统与当代审美体验相熔铸,形成"古质今妍"的艺术品格。

作为河北美术学院与邢台学院的双重教授,赵老师构建起独特的教学体系。其《中国画笔墨体系研究》课程以"五笔七墨"为纲,强调从书法用笔到意象生成的转化逻辑;《写生创作论》则主张"目识心记"与"对景写意"的辩证统一。在邢台市美协的学术组织中,他推动"太行写生季""古典画论研读会"等活动实践,将地域文化资源转化为创作养分。这种"创作-教学-推广"三位一体的实践,彰显出新学院派艺术家的人文担当。

赵教授的艺术基因深植华夏文化土壤。观其《太行秋色图》,嶙峋山石以焦墨皴擦显出北地风骨,溪畔幽兰却透着南宗韵致,这种南北交融的审美取向,既是对"京津画派"文脉的延续,也暗合当代京津冀文化圈层的整合趋势。其组建花鸟画研究会的举措,更激活了地方艺术生态,使古典文人画传统在城市化进程中重获生机。

赵力民的艺术实践提供了传统中国画现代转型的典型样本。他恪守"笔墨当随时代"的革新精神,却不忘民间艺术的质朴真谛;他追求个人风格的锻造,却致力于艺术共同体的建构。这种"守界不泥古,越界不逾矩"的创作哲学,正是中国画在当代语境中实现创造性转化的关键锁钥。

责任编辑:罗明忠

- 《岁朝华章》——廖志康作品邀请展 | 2025

- 艺术个案研究 | 蒋立峰:“云水写禅心” | 2025

- 艺术个案研究 |谢立民:“松风入墨痕” | 2025

- 《无问西东》中国式现代美术新篇章 | 郭银峰2025