艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

黄根裕,1962年生,上海市奉贤区人,工艺美术师,自由职业画家,擅长钢笔画,尤其是海派白猫单线钢笔画。现为中国钢笔画联盟会员,上海市美术家协会会员,奉贤区美术家协会理事。作品多次参加全国及上海市美术大展并获奖,作品被国内外人士,企业和藏友收藏,钢笔画作品得到各大媒体全方位的专题性报道。

2017年2月上海市电视台新闻综合频道,摄界栏目《笔尖下的乡愁》。

2017年6月上海新民晚报《钢笔下"复活"的奉城古城》。

2017年7月,上海电视台新闻综合频道,新闻坊栏目《钢笔画绘制巨幅"还原"古城奉城》。

2021年8月上海《新民晚报》特稿,画中故里。

2024年10月上海《新民晚报》特稿,笔类乡愁。

主要钢笔画参展并获奖作品:

2003年8月,钢笔画《月是故乡明》荣获第12届上海"江南之春"画展入选奖。

2009年6月,钢笔画《故乡》入选第十五届"江南之春"上海美术作品展。

2009年9月,钢笔画《万家春》荣获上海群文美术大展,入围奖。

2010年9月,钢笔画《江南绍兴临河人家》,《盼》入选全国第四届钢笔画展。

2014年10月,钢笔画《遗去印记》入选第五届上海市民艺术大展。

2015年9月,钢笔画《江南早春》入选第十八届"江南之春"上海市民美术大展。

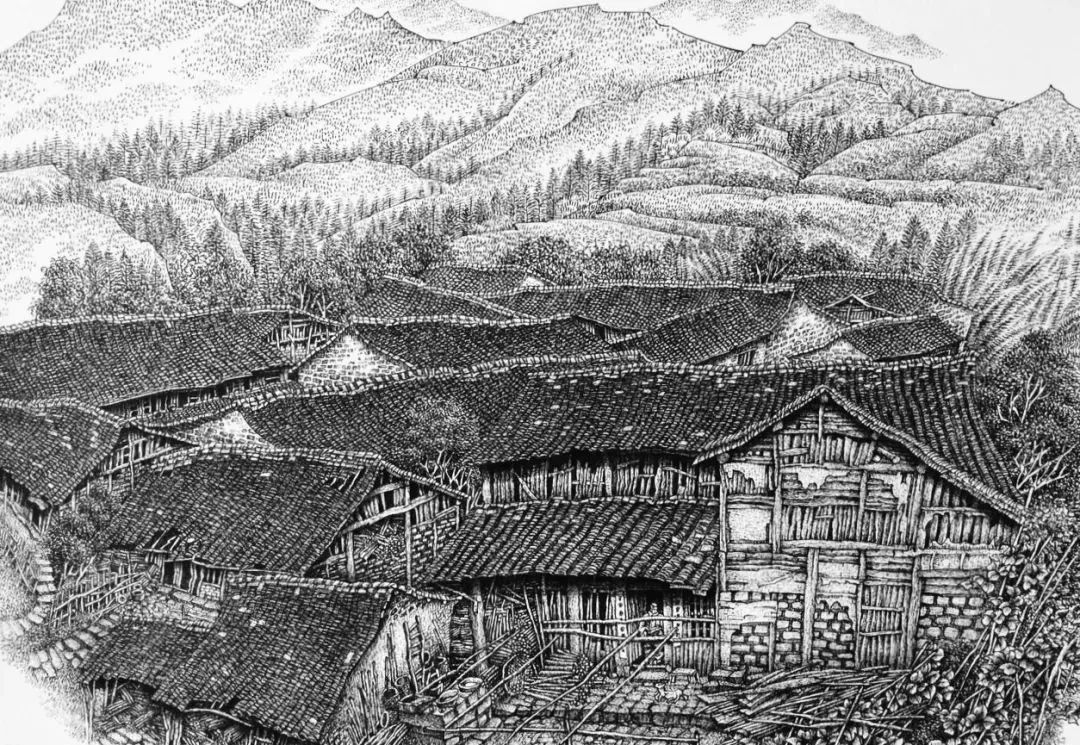

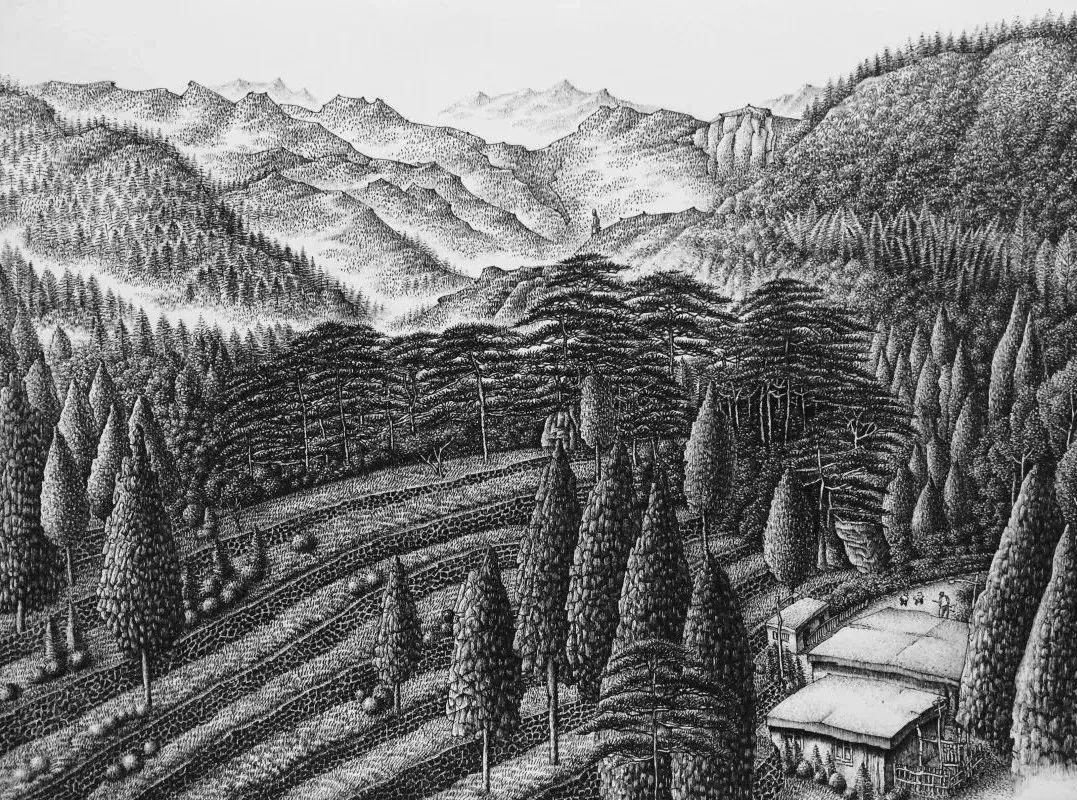

2016年6月,钢笔画《林坑古村落》入选第六届上海市民艺术大展。

2017年6月,钢笔画《廿八都古镇》入选第十九届"江南之春"上海美术作品展。

2017年1月,钢笔画《民居》纪念中国钢笔画联盟成立10周年暨首届新钢笔画网络展览"中获铜奖。

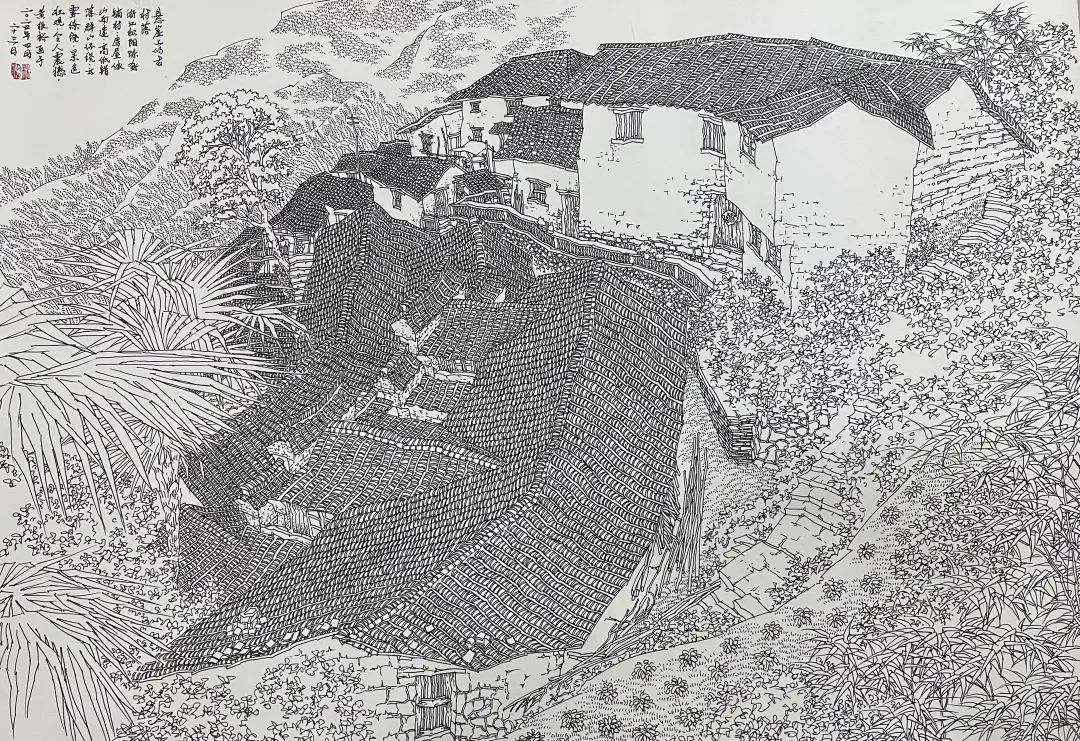

2018年6月,钢笔画《岭上人家》入选全国第二届新钢笔画网络展览中获优秀奖。

2019年5月,钢笔画《金华古韵》入选第二十届"江南之春"上海美术作品展。

2019年11月,钢笔画《鼎丰开市图》入选第十届上海美术大展。

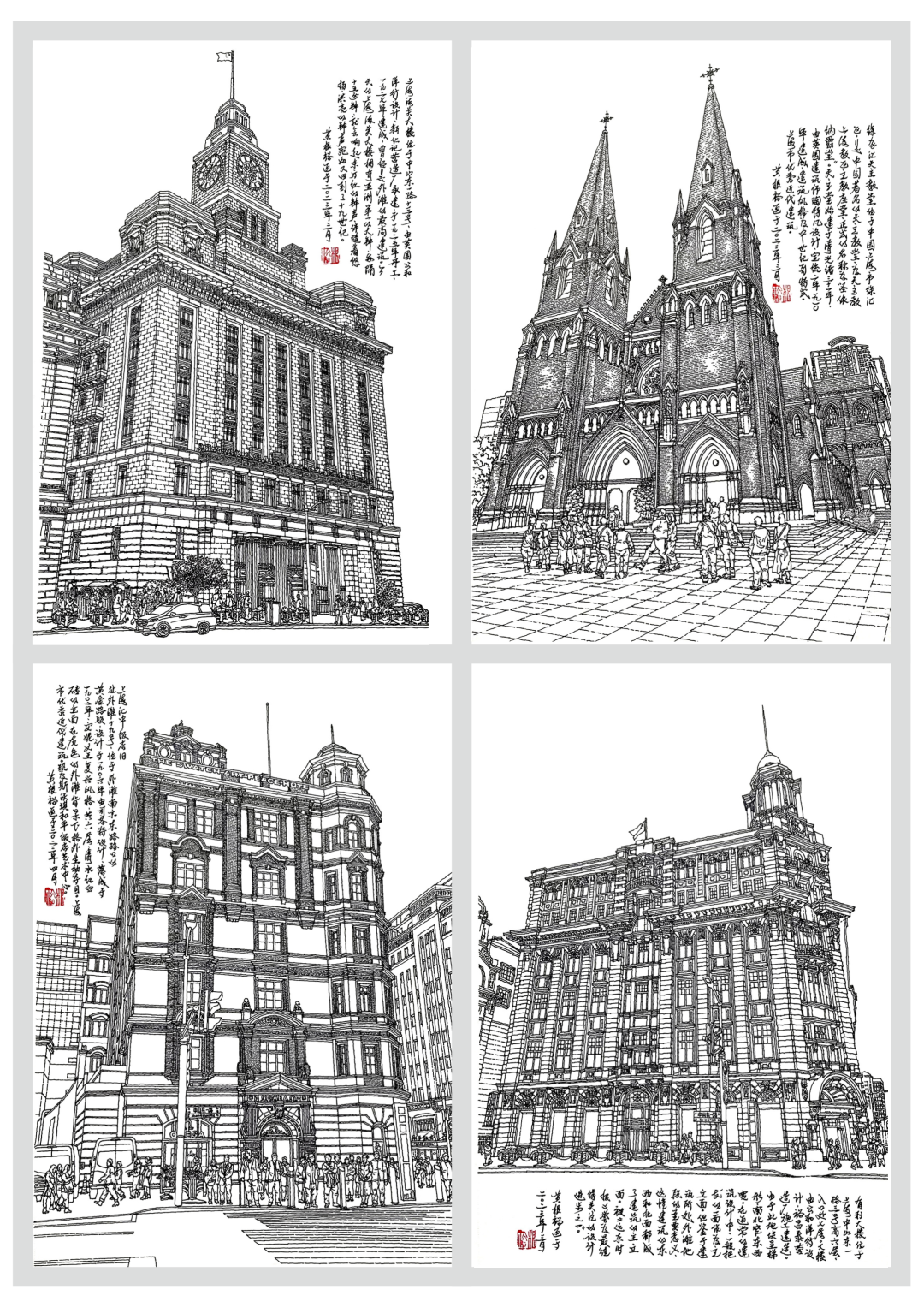

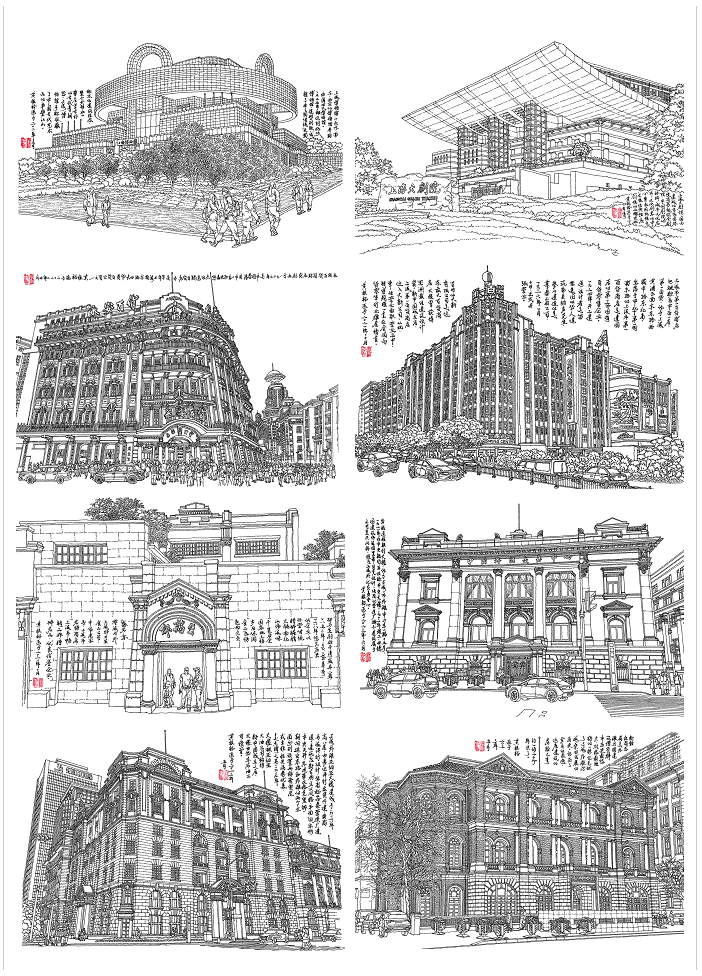

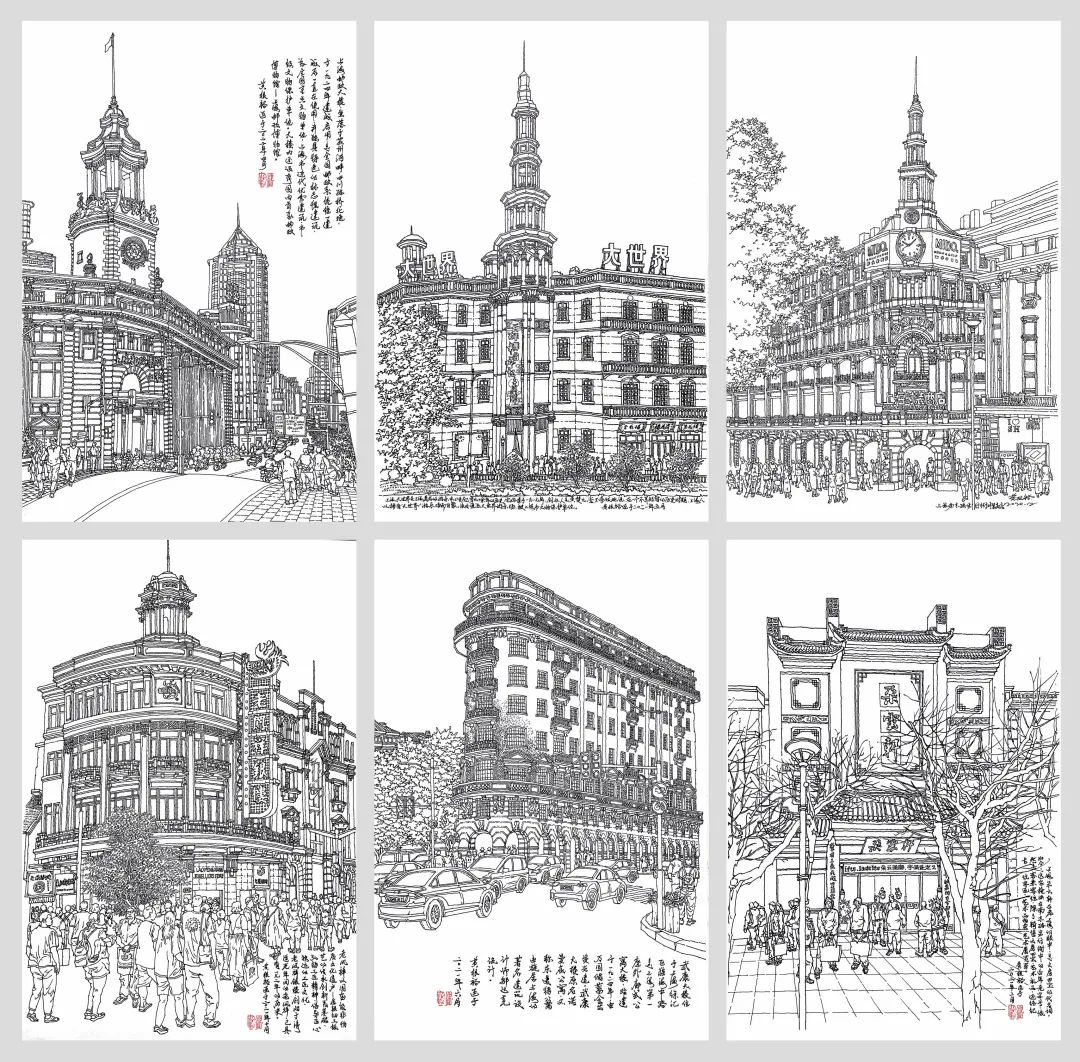

2023年2月,钢笔画《建筑可阅读》系列,入选毕加索杯,全国第五届新钢笔画网络展。

2023年6月,钢笔画《建筑可阅读》系列,入选"第二十二届上海市江南之春美术作品展"。

2024年9月,钢笔画《建筑可阅读》系列,入选第十届上海市民艺术大展。

2024年12月,钢笔画《建筑可阅读》系列,入选毕加索杯,全国第六届新钢笔画网络展。

开启乡愁

在每一个人的记忆中,充满了童年记忆的故乡总是美的。在都市满目的水泥丛林映衬中,脑海中那些低矮、拥挤的房屋和泥泞的小路的记忆一定是剔除了当时的肮脏与不便,只余美好。

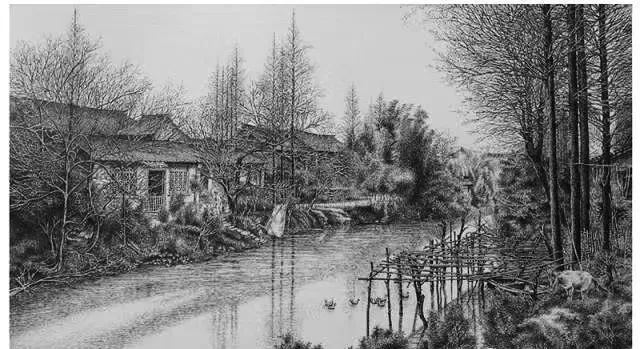

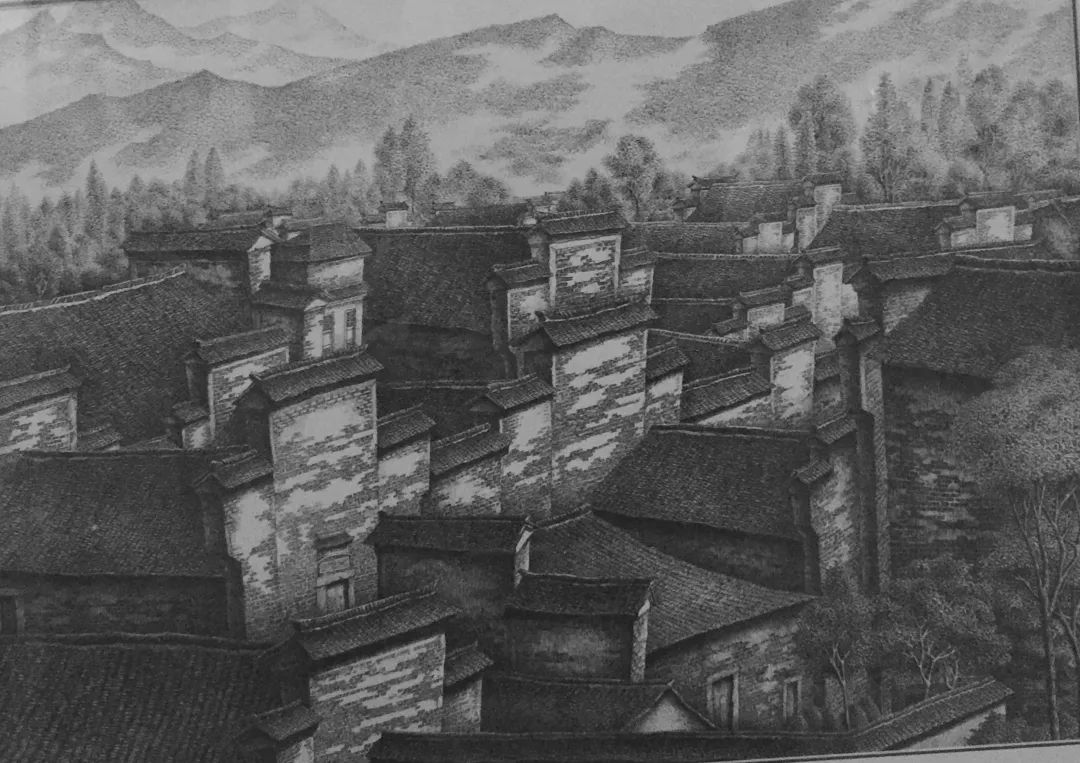

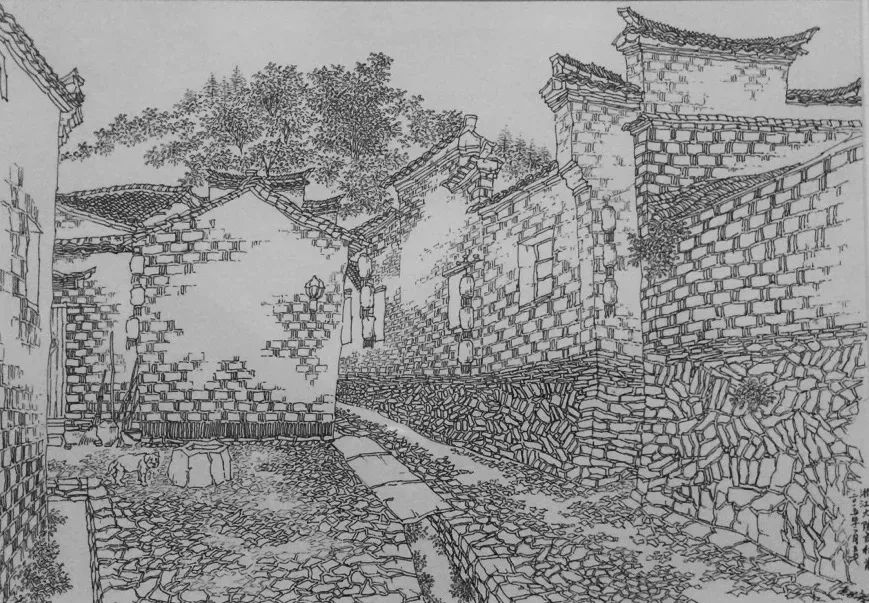

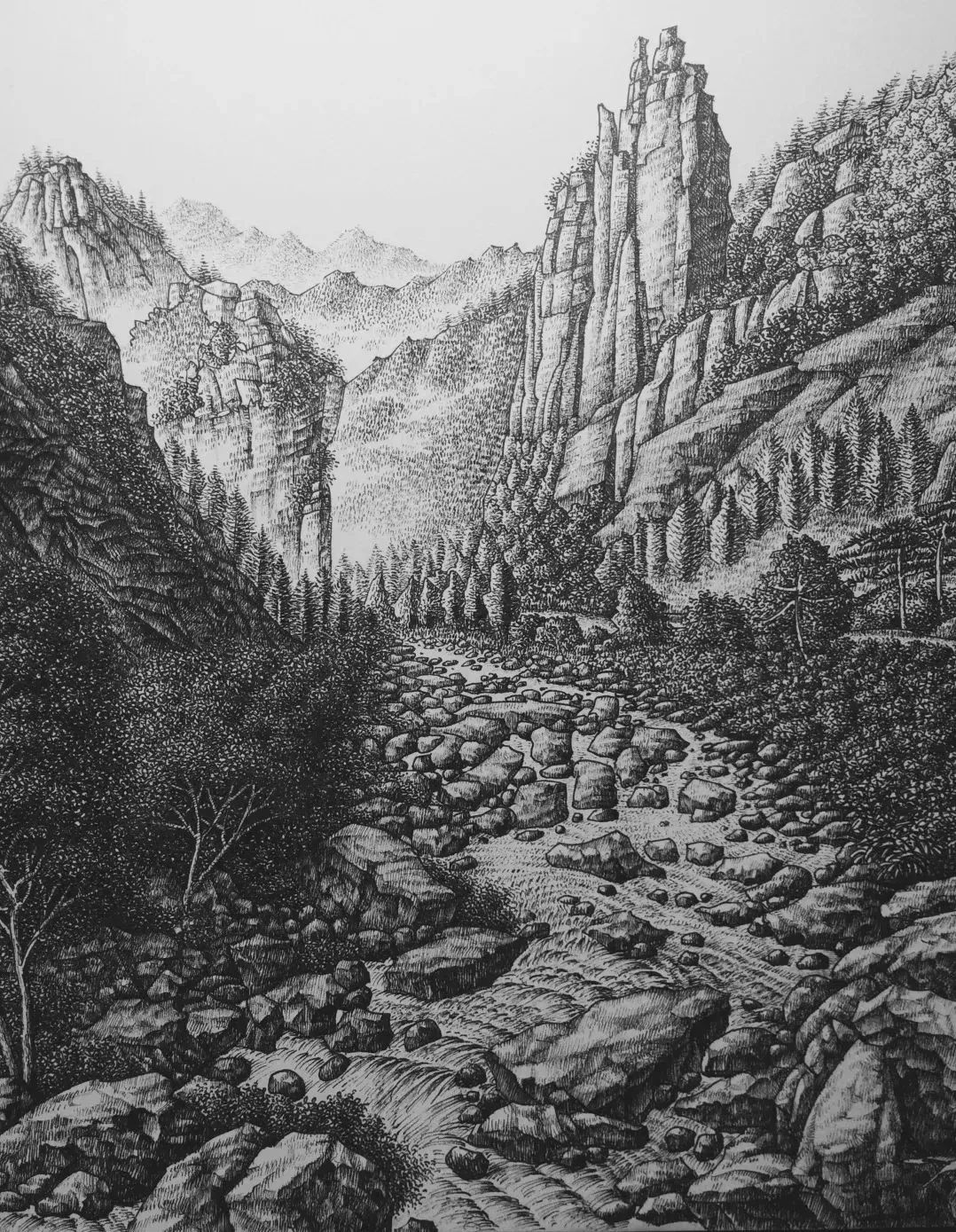

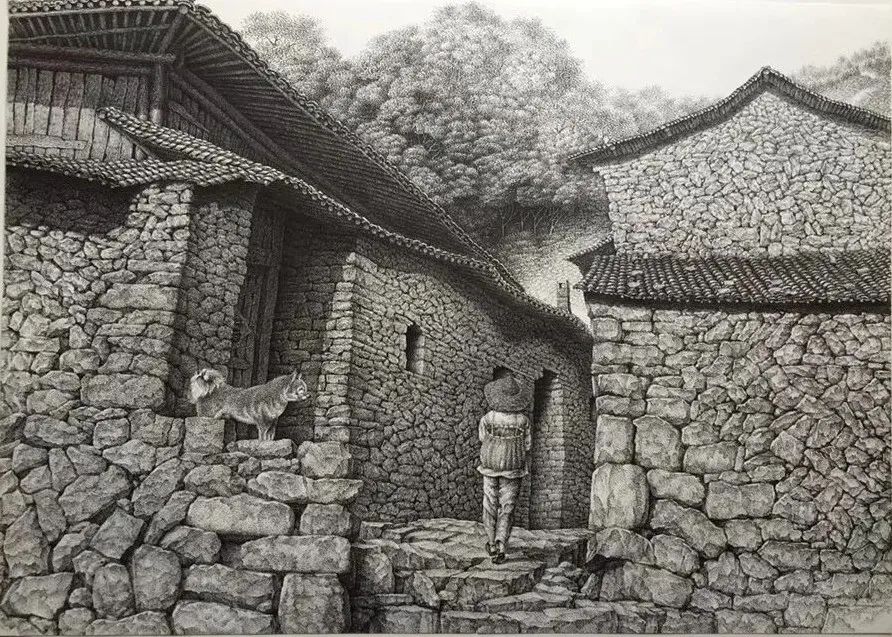

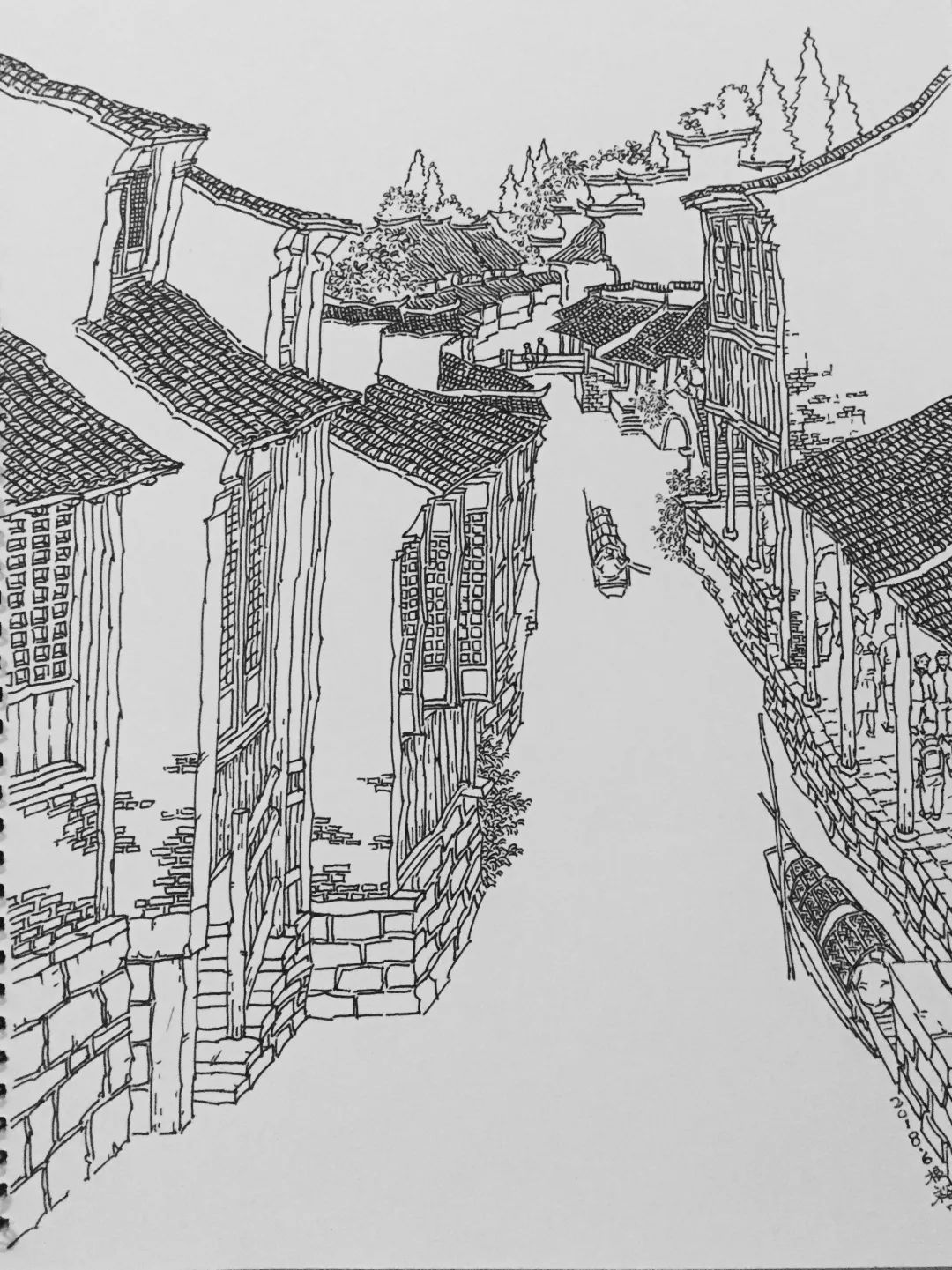

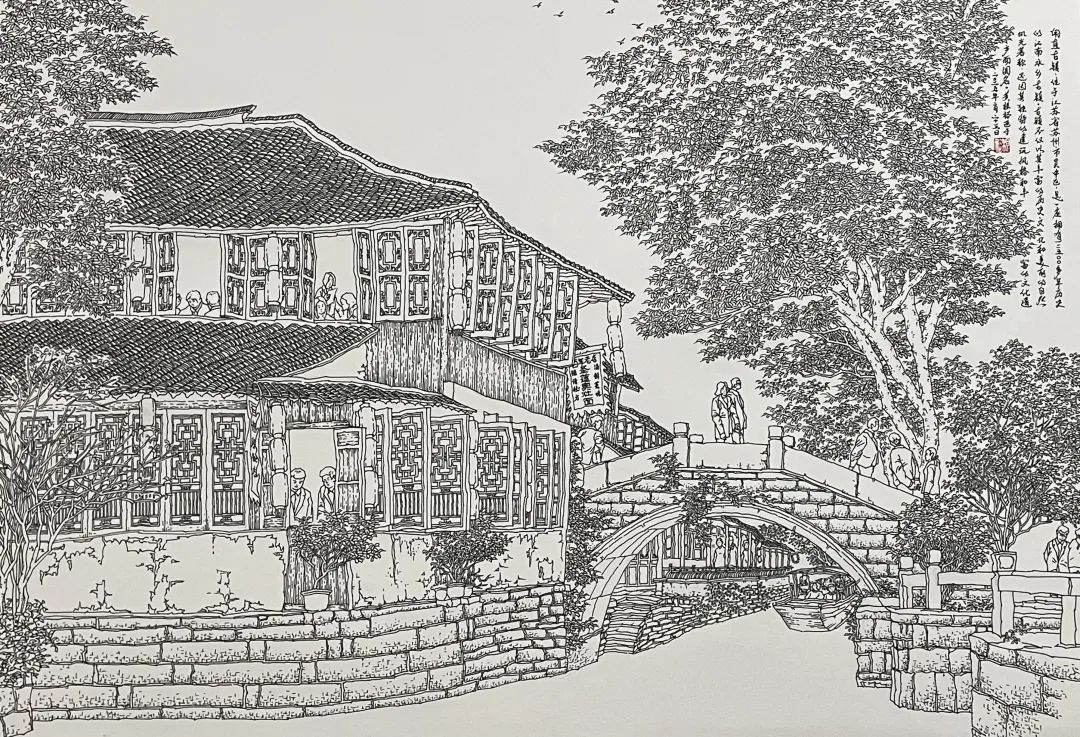

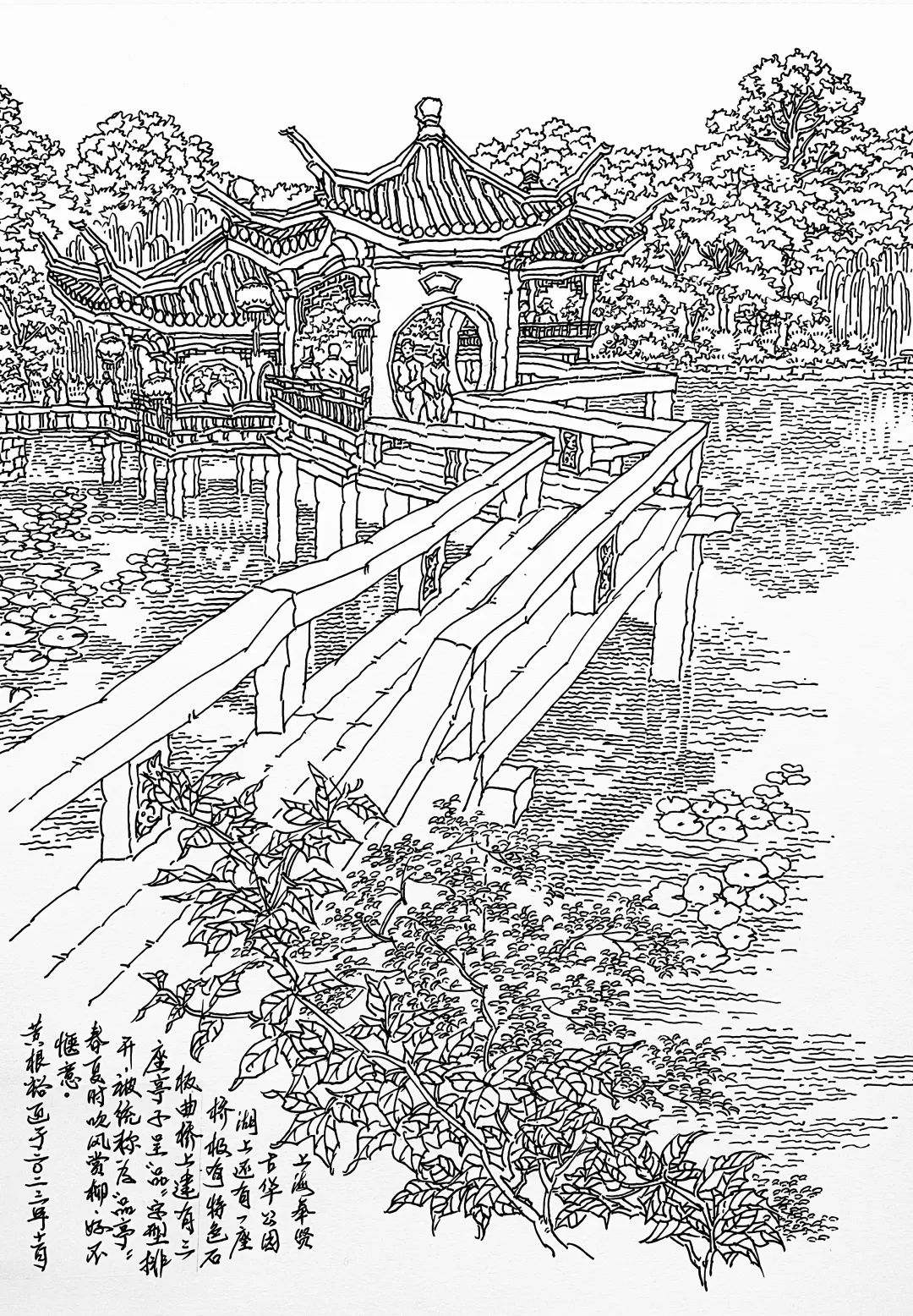

黄根裕对故乡有着深厚的乡愁,习画数十载,他最喜欢的还是带上一支钢笔和速写本,到远的近的江南古镇采风,奉贤的庄行、青村等古镇,崇明、南汇的古镇都留下过他的足迹,浙江南部丽水的古村落他也时有涉足。

“坐在河边,用钢笔勾勒着那些老屋充满美感的线条,总感觉回到了往昔。”黄根裕感叹。他的钢笔画作品《江南早春》就反映了他儿时生活的意境,春江水暖,绿树成荫,妇人从青砖黛瓦的老屋前拾阶而下,到溪边濯衣。

《江南早春》

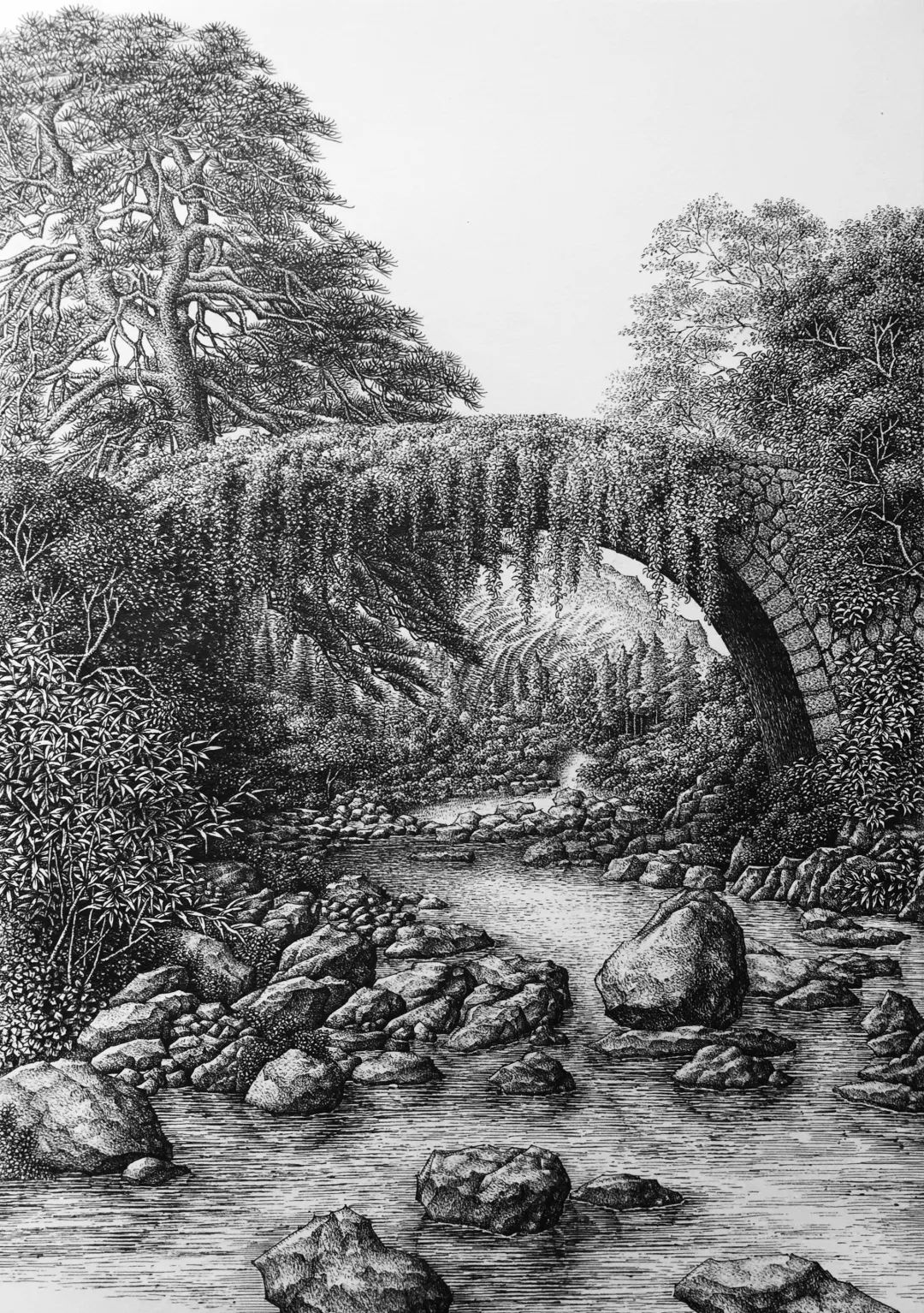

今年59岁的黄根裕自幼喜爱绘画,在故乡奉贤金汇古镇是有名的小画家,从小学到中学,美术画廊、黑板报都是他一手承包。后师从著名画师学画,年仅20岁画作便入选上海“江南之春”画展。在掌握了水粉、国画、版画等多种创作技法后,一次偶然的机会,他被一册外国风景钢笔画深深震撼,画中细腻的线条和独特的意境强烈地冲击着他的眼球和内心。从此,一支钢笔成了他最好的伙伴。凭借深厚的美术功底,黄根裕在钢笔画领域很快崭露头角。2003年,他的钢笔画作《月是故乡明》入选第十二届上海“江南之春”画展,2007年11月,描绘故乡金汇镇风貌的作品《江南古镇万家春》荣获上海群文美术大展入围奖,2010年9月,《江南绍兴临河人家》《盼》两幅作品同时入选全国第四届钢笔画画展。至今,他已有100余幅钢笔画精品力作,并加入了中国钢笔画联盟。

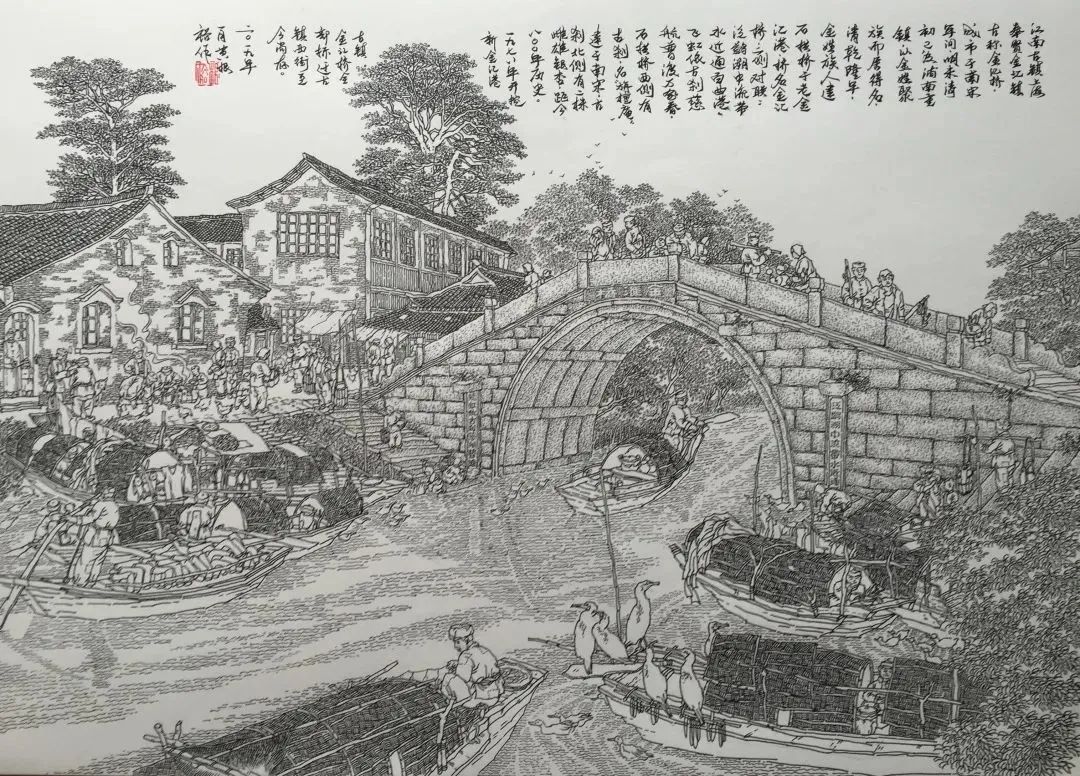

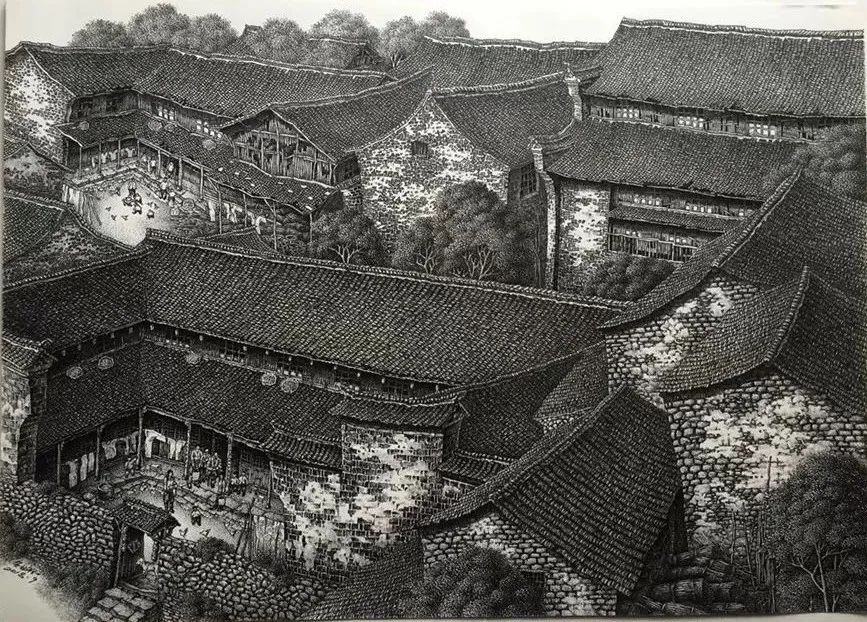

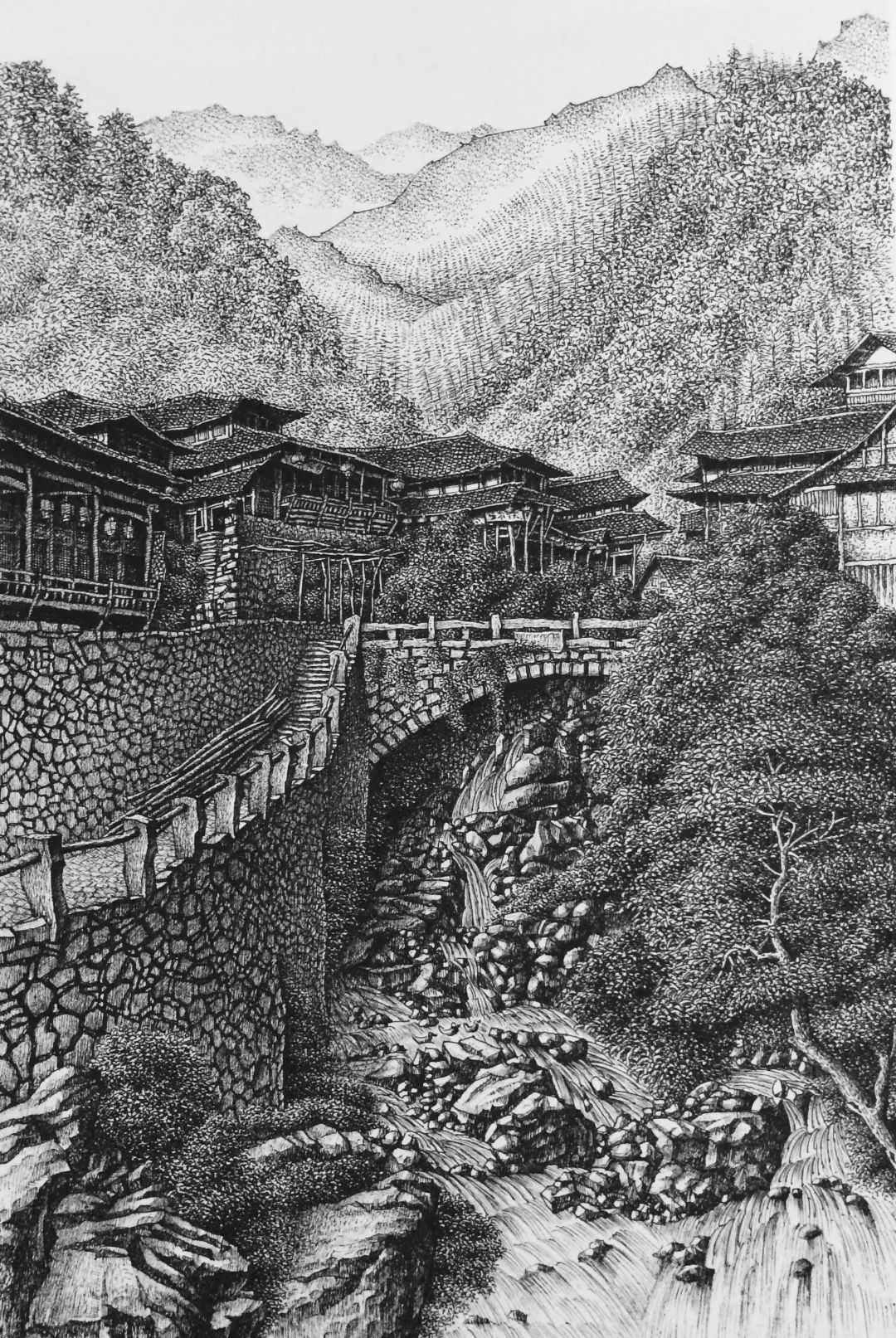

《江南古镇万家春》

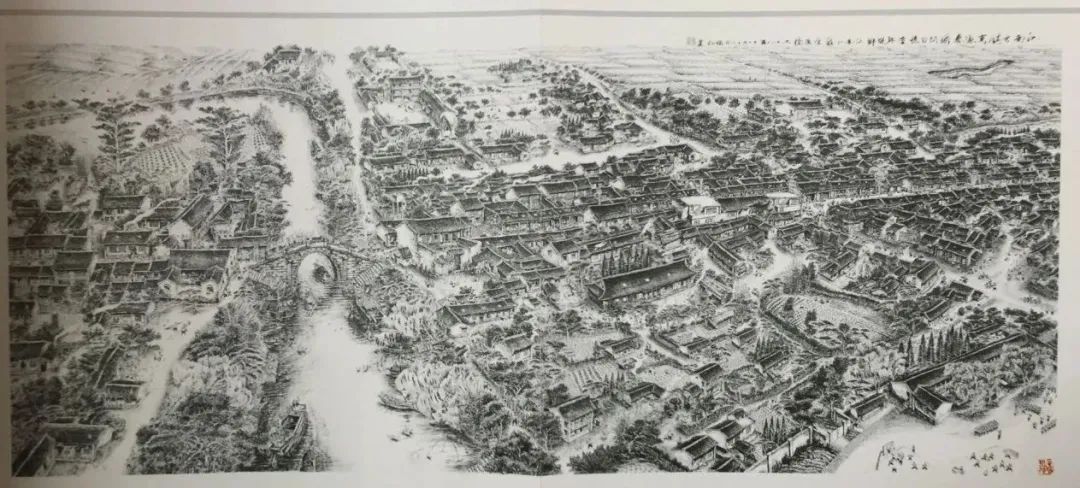

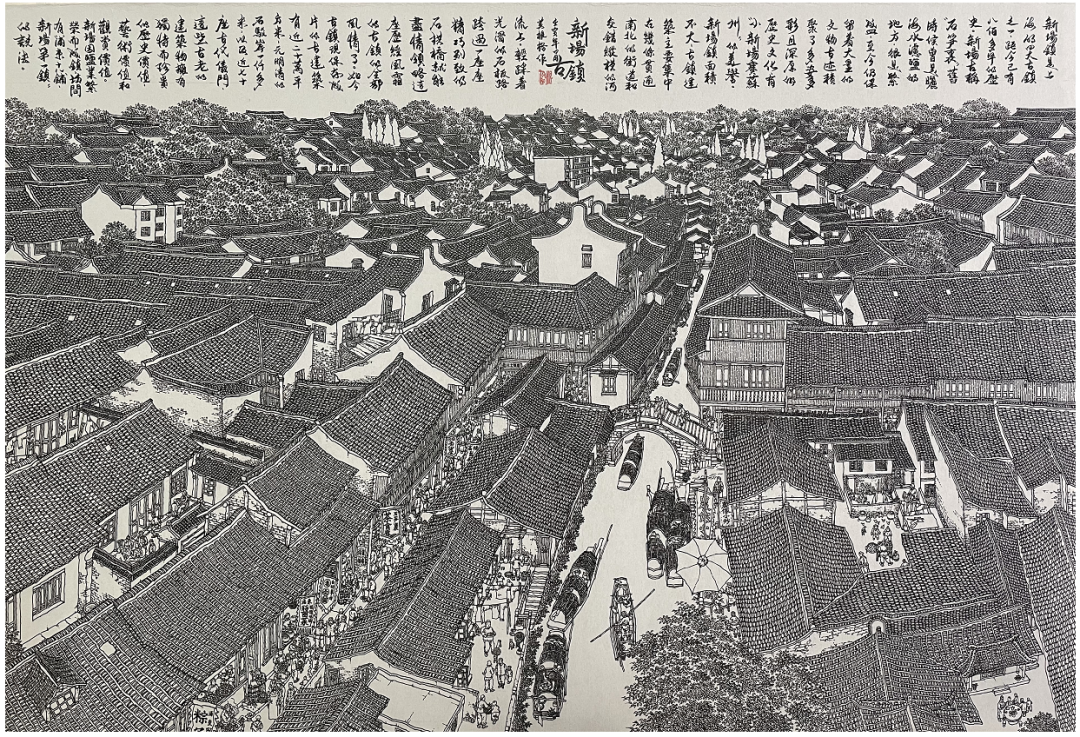

说到《江南古镇万家春》(145cm×62cm),这既是他最得意的三幅钢笔画巨作之一,也是他凭记忆和想象在画纸上复原故乡的乡愁系列开端。

追寻记忆

奉贤金汇古镇是他出生、长大的地方,在这里他度过了最幸福的童年时光,镇上一条条小巷、一条条河浜、一座座房屋,都深深地印在他的脑海里。随着年龄的增长,儿时的记忆愈加深刻,时常梦回故乡,看到顽皮的自己和同伴在河中游泳、嬉戏,小伙伴们三五成群去摸螺蛳,路过人家菜园时看到黄瓜熟了,就顺手掰一个来吃。

“那时候菜园都没有围墙、篱笆,街坊邻里之间非常融洽,谁家煮了汤圆、馄饨,都会端一碗送给邻居尝尝,特别有人情味。要是有人一个月没回来,走在镇上无论碰到谁,都会把镇上发生的事情给你讲个遍。”黄根裕回忆。

《黄根裕江南古镇钢笔画》

可惜,上世纪70年代金汇古镇在开河的过程中,被整体拆迁,古镇大部分消失了,黄根裕家的老宅也在这时消失了。

2008年,黄根裕在创作时突然兴起一个念头:他要把逝去的故乡、老屋和儿时的回忆活生生地展现在画纸上!他想象中的画面,当如《清明上河图》那样,看得到当年的街坊,听得到小贩的叫卖,闻得到灶间的饭菜香。

他一次次回到金汇,而当年古镇的遗存仅剩两棵老树和一处民宅,其余则充斥着现代建筑,“根本找不到古镇的感觉”。黄根裕遗憾之余,更加坚定了用画作还原家乡风貌的意愿。

凭借儿时的记忆、搜集到的史料和老人们的口述,黄根裕用半年时间,终于绘制成他心中的故乡。这幅画不仅寄托了他的乡愁,更由于精湛的技艺和丰富、生动、详尽的写实性画面,立即引起共鸣。

第二故乡

时隔6年,老友奉贤区史志办主任丁惠义对黄根裕的这幅画记忆犹新。

丁惠义在奉贤生活了几十年,研究奉贤历史,他始终遗憾历史悠久的奉城古镇没有一幅全貌图。2014年,借古镇开发之际重新整理资料,他突然想到黄根裕的《江南古镇万家春》。

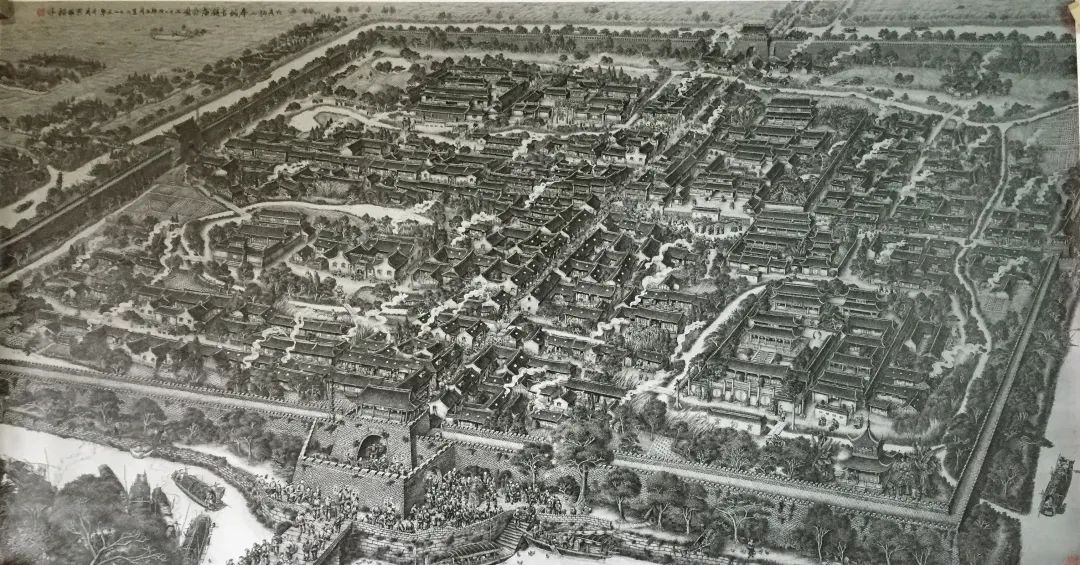

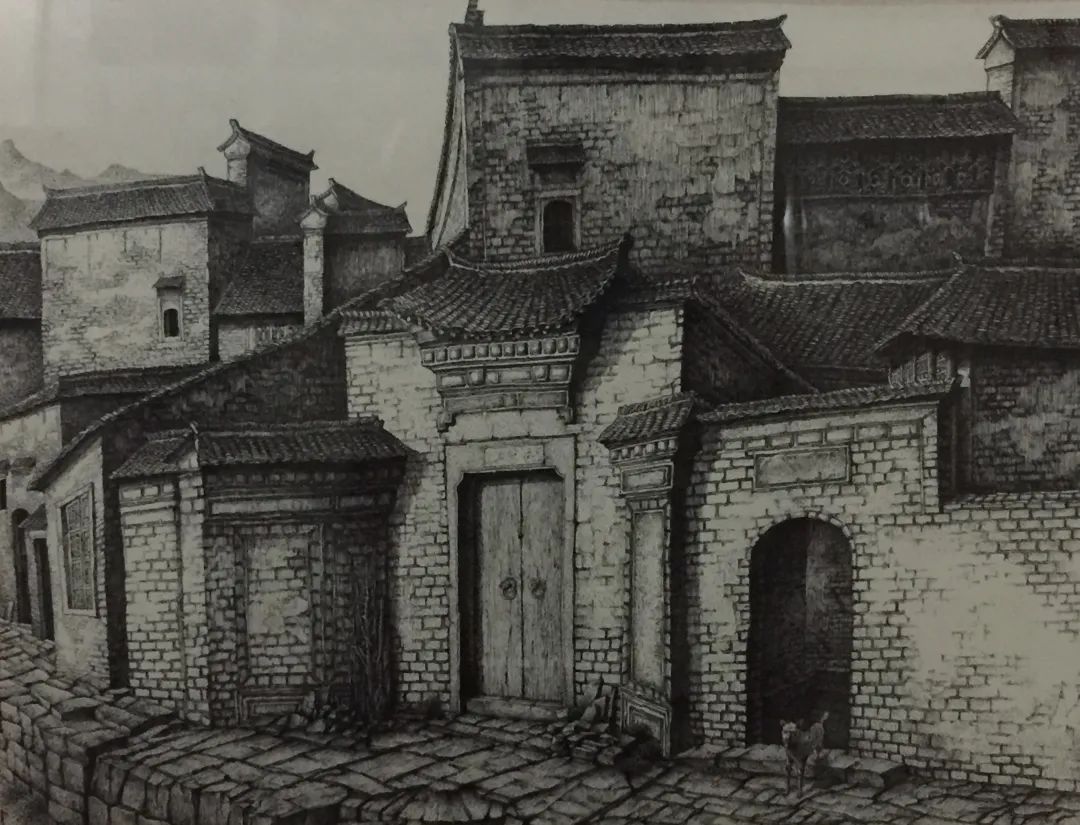

史书有记载“明洪武十九年(1386年)筑青村堡,置守御千户所御寇,建有周长百里,墙高二丈五的城墙”。明正德《松江府志》记载“青村城在金山城东一百里,周围六里,高二丈五尺,池广二十有四丈,深七尺余。城门四上各有楼,外各有月城楼四,敌台十有一,箭楼二十八”。史志叙述的青村城,就是明朱元璋委派的信国公汤和督造的奉城古镇。这个古镇集政府、庙宇、学署、祠堂、城隍庙、民居于一体,四周有坚实的围墙。然而,这座古镇在1937年遭到日军海上来袭的炮火狂轰滥炸,毁于一旦。残余建筑也都在日后的岁月中被陆续拆除,仅被修缮过的北门和佛阁庙留存于世。

《黄根裕江南古镇钢笔画》

“我马上跑到他画室,问他有没有兴趣,把古城画出来。”丁惠义说。这个建议一下子燃起黄根裕的乡情。奉城是他母亲的家,可以说是他的第二故乡,每年寒暑假,黄根裕都会跟着母亲到外婆家玩,他对奉城大街小巷的熟悉程度丝毫不亚于金汇。

两个老友一拍即合。丁惠义给他找来清光绪年间至民国初期的奉城城区图和局部图,上面标着县府、文庙、言子祠等标志性建筑和街道的位置。

黄根裕无时无刻不在琢磨着这幅画的创作,他想要的画作肯定不是刻板的沙盘,更不是古镇的平面图,他要的是记忆中那座气派繁华、活色生香的古镇。

六访古镇

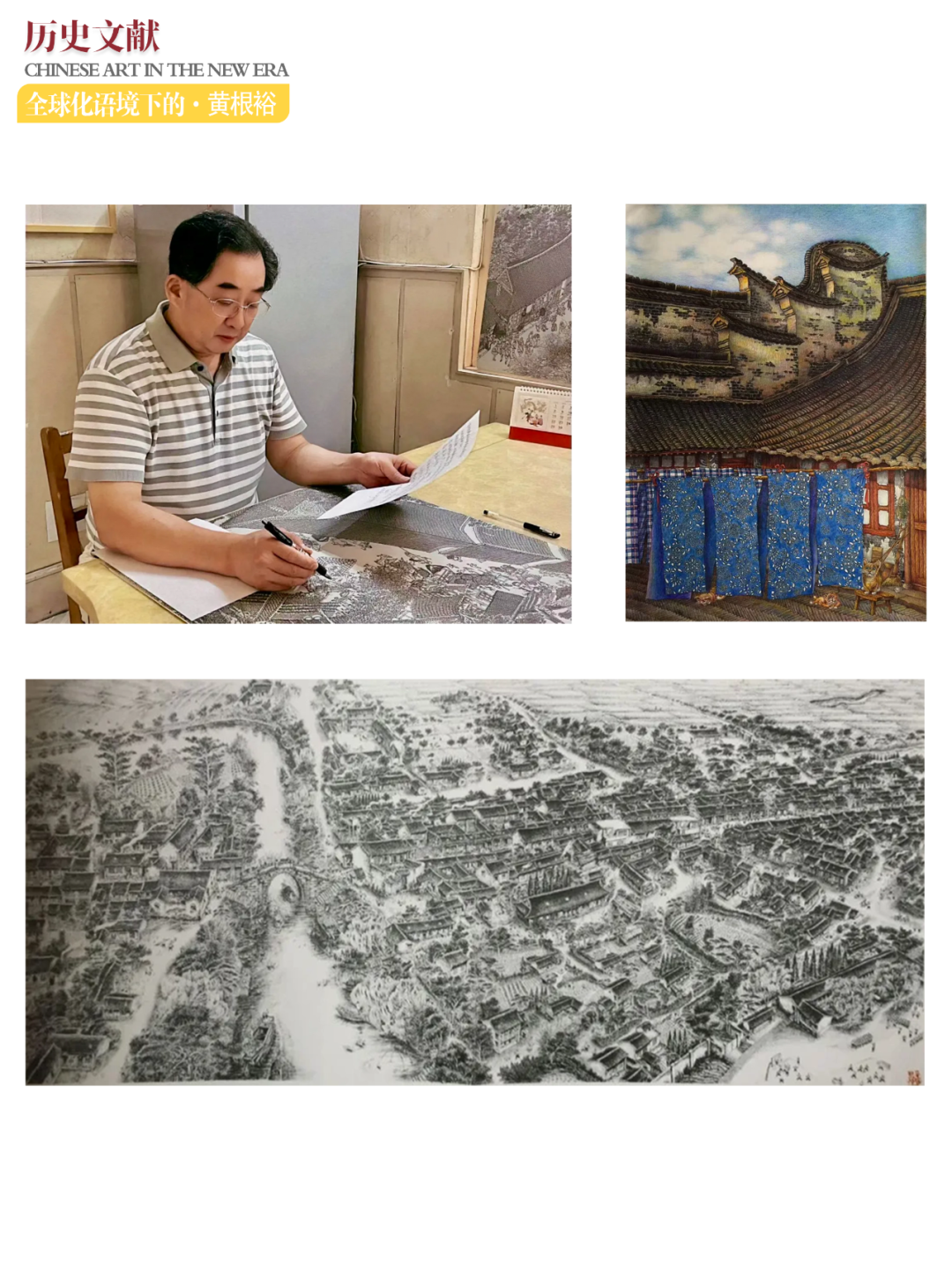

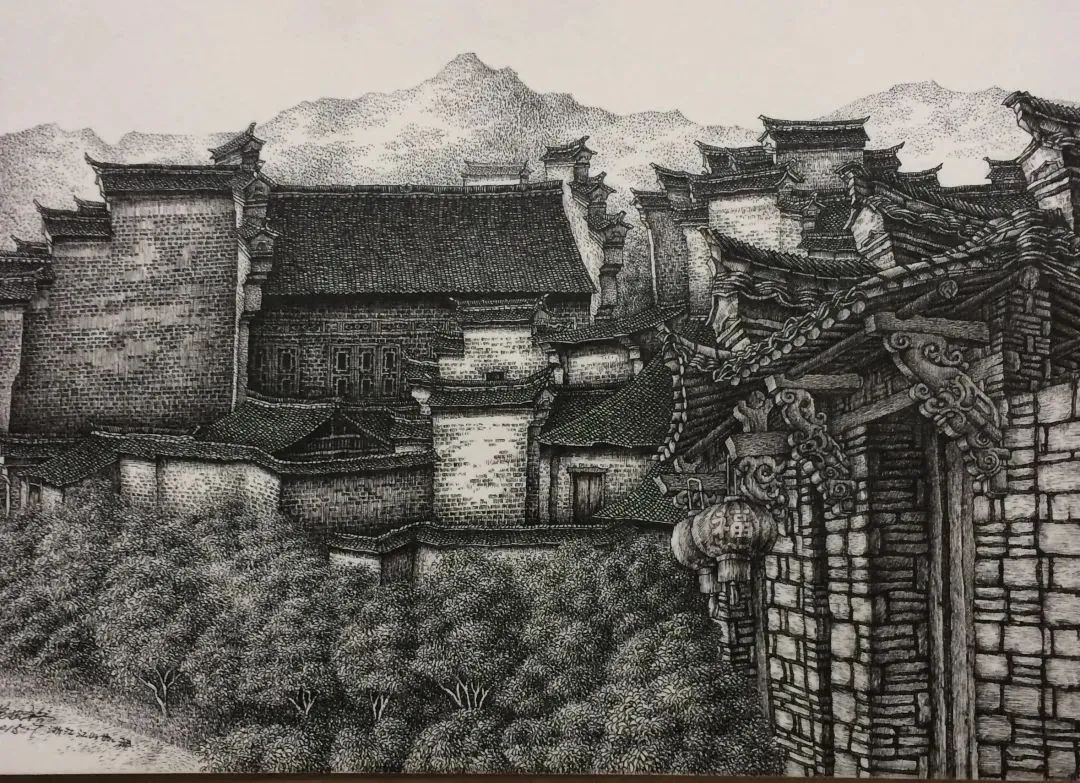

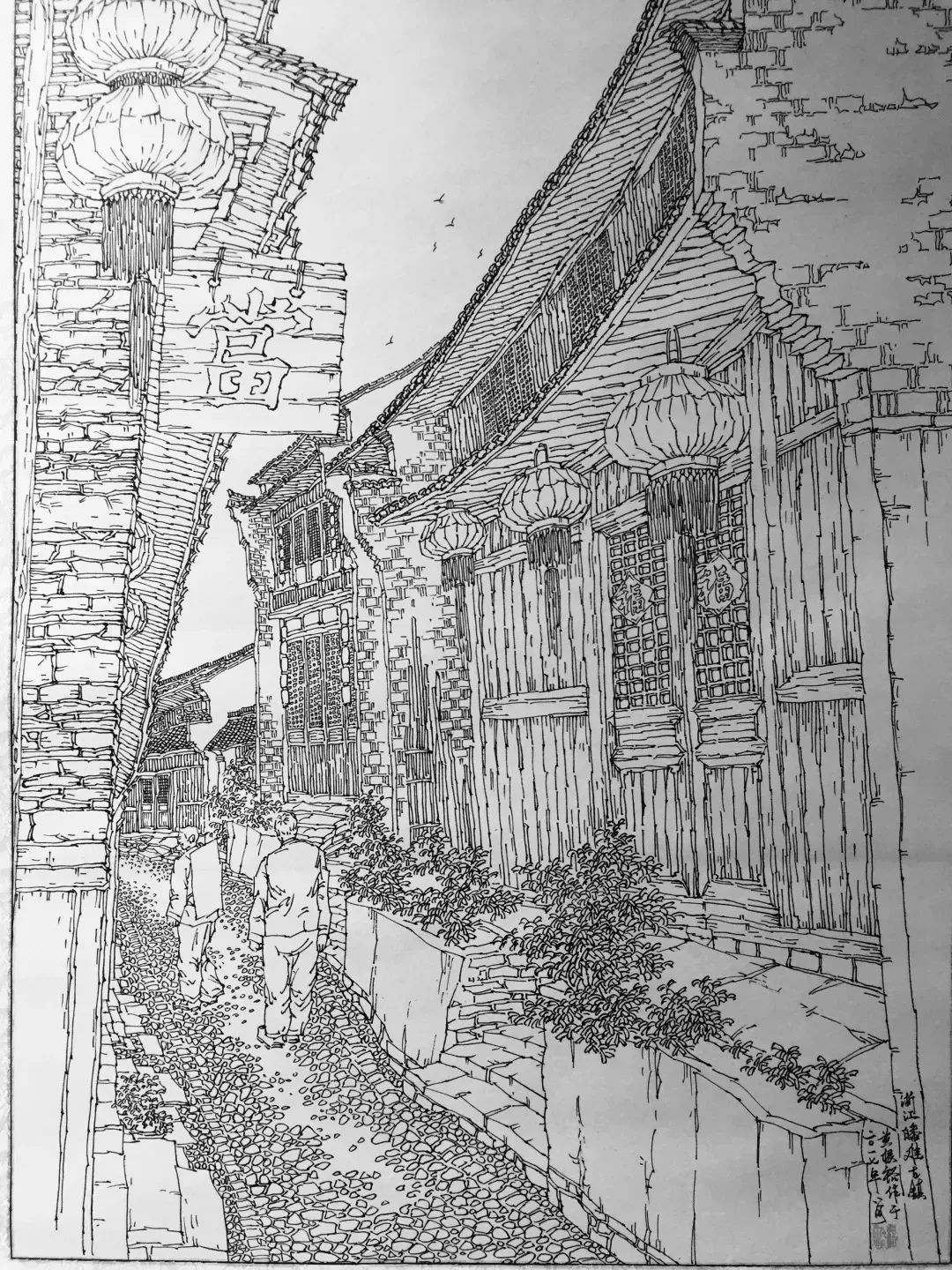

丁惠义陪他去奉城古镇实地考察了一次,在后来的创作中,黄根裕又六赴奉城。他带着相机、速写本和记录本,跑遍了残存的古镇遗迹,量出各式房屋废墟的长宽高,推想出建筑原来的模样。

“现在去要跑到各个角落看,街上的民宅都改造了,角落里的几个大户人家还在。”黄根裕说,一进弄堂,小时候的那种感觉又来了,弯弯曲曲的小路,没有粉刷的青砖露在外面,瓦片上的灯草和墙根的青苔都还在。

《黄根裕江南古镇钢笔画》

“我记得小的时候,在奉城镇上到处逛街,爬到土城墙上玩,城墙的包砖都没有了,夯土还在。城墙高得很,当时看下面的房子密密麻麻的,记忆特别深刻。”黄根裕回忆。他的表姐还在奉城里住,当时舅舅还健在,他告诉黄根裕很多关于古城的细节,比如南城门外的大树下的一口古井。为了画出县衙门的细节,他还特意去了崇明一处保存完整的县衙遗址写生。

走街串巷的过程中,黄根裕得遇几位80多岁的老人,看见他手中的记录本,老人们热心地讲起古城的历史。“他们告诉我,官员都是从西边的水路过来,到西门水桥下船,一直向东,进入到县衙。还说到奉城很重要的一条街就是奉贤街,街上有城隍庙、言子祠,每次庙会的时候,就会搭起一个个的台子,唱戏、杂耍,各种各样的表演。”

他决定将画的主题定在上世纪三十年代农历九月初二庙会,这天古镇城里城外来赶庙会的人川流不息,各种演艺活动,嫁闺女娶媳妇吹吹打打,热闹非凡。

花了大半年搜集资料之后,黄根裕终于铺开了画纸,而在准备的过程中,他也始终在打着腹稿,构思画作的布局和起笔。

泼洒亲情

无乡愁不落笔。在奉贤南桥镇清幽的画室中,黄根裕展开画桌,铺好画纸,在铅笔画好线条构图的画面上,找准奉城古镇南门的位置,轻轻地落下第一笔。这是他每次和母亲回外婆家进入奉城前第一眼看到的地方,是他最熟悉的情景。如同他创作《江南古镇万家春》一样,最先找到了自家老宅的位置,画下第一笔,由此铺陈开去。

在绘制脑海中逝去的家乡时,他既是辛苦的,又是幸福的。他一次又一次重温了儿时享受的母爱和外婆的温暖,重温了孩提时代在古镇中无忧无虑的时光。他说,画金汇的时候,好几次停下来,回忆镇上的老人。画到某一条街某一间民宅时,他好像从大门里看进去,又看到那几个老人聚在一张八仙桌边喝酒,后面的木头隔板上是剥了蟹钳取出的白翅做成的蝴蝶;还有箍木桶的孤独老人,总是在一盏低垂的灯下箍着木桶。“记忆中的这些情节是永远抹不掉的。”

《黄根裕江南古镇钢笔画》

他在这幅充满乡愁的画作中融入了绵长的思亲之情。画面中,镇上一户富裕人家嫁闺女,四名轿夫抬着花轿走出南门,乐手们吹着唢呐,亲人们竖起竹竿,放着鞭炮。码头边,迎亲的红船装满嫁妆,已等待许久,喜庆的场面呼之欲出。而这正是黄根裕想象中母亲出嫁的场面,当年母亲就是从奉城南门抬出,上船走水路嫁到了金汇。

他始终认为,没有感情是画不出这样的奉城古镇的。

纤毫毕现

黄根裕一丝不苟地绘制着这幅寄托了他无限乡愁的作品,他整整用了两年时间,其间丁惠义多次到访画室看画的进程,得到的答复都是“不要急,不要急,还有哪里画不好”。在创作中,他多次停笔。只要脑海中对一个场景的感觉是模糊的,他就一定会停下笔来,到实地去看,看个透想个透,再回来重新动笔。他要画出来的作品,让镇上的老人一看,马上就会有同感,说一声“哎哟,这里是我家,那里是牌坊”。

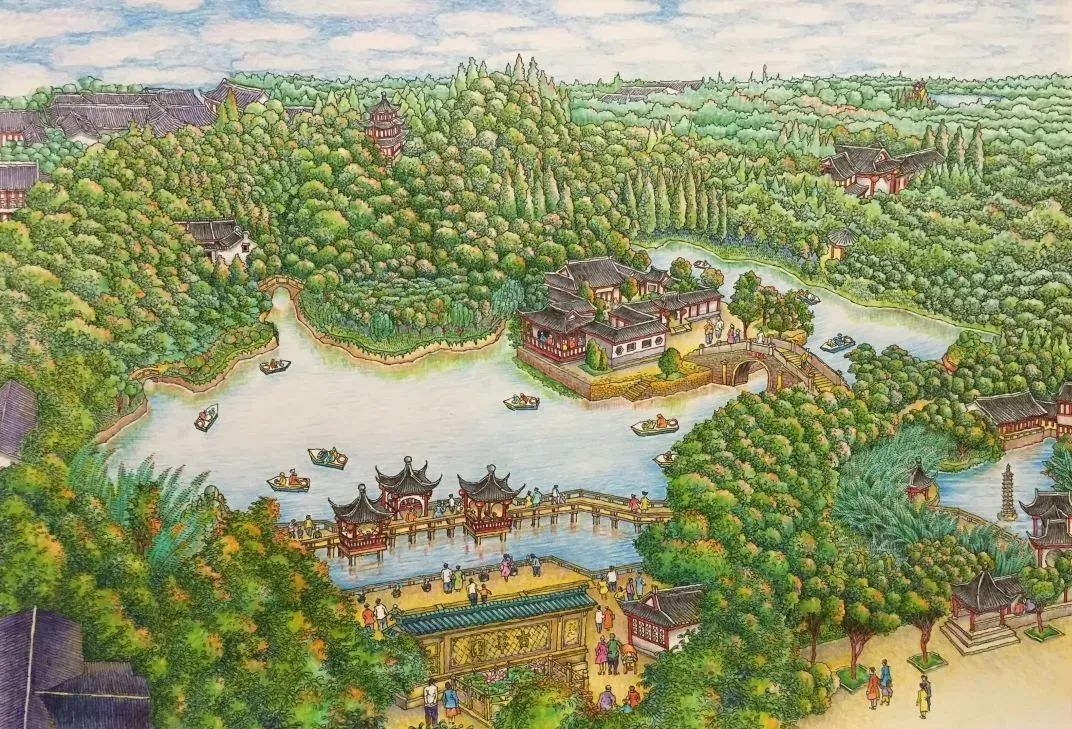

《九月初二奉城古镇庙会图》(200cm×110cm)问世后,沪上媒体争相报道。人们津津乐道画中的场景:从南门至北门及各个十字路口边的商店都开门大吉,店伙的叫卖声,孩童的奔跑叫喊声,不绝于耳。熙熙攘攘的人群涌入各家店铺,挑选着上海来的洋火、百雀灵、正宗老牌香烟;从吊桥入城门后的主干道上,有搭台唱戏的,有耍拳卖药的,有舞龙舞狮的,有大小滚灯表演,还有西洋镜和皮影戏。城门头上贴着“苏州评弹”“牙医”“中医”“药房”“止痛膏”和“寻人启事”等广告,一些人正伸长脖子,踮着脚尖在看。

《九月初二奉城古镇庙会图》

南门(镇海门)城墙门楼是重檐二层回廊式三开间门楼,显得高大、雄伟、威严。东门(朝阳门)、北门(拱辰门)、西门(阜成门)镇守各方,无论站在哪一个门楼上俯视内里,衙门、祠堂、文心阁、庙宇、文昌阁、城隍庙、学署、各式民居鳞次栉比,一切都在画中复原。

城隍庙一带也相当热闹。城隍庙、财神庙、灶君庙、同善堂、节孝祠、言子祠在西北角构建起的三大建筑群,这是供老百姓烧香拜菩萨、年初接财神的好地方。石牌坊后的大戏台当时正在演出戏剧《梁山伯与祝英台》,场地上人头攒动,还有不少人陆陆续续从北门外走来……

画中生动的细节更在小处,城墙边的排水口,船的样式,民居甚至茅厕都各不相同,城中多地袅袅升起的炊烟也是黄根裕的匠心之作,仅炊烟飘起的样式,他就设计了许多稿。

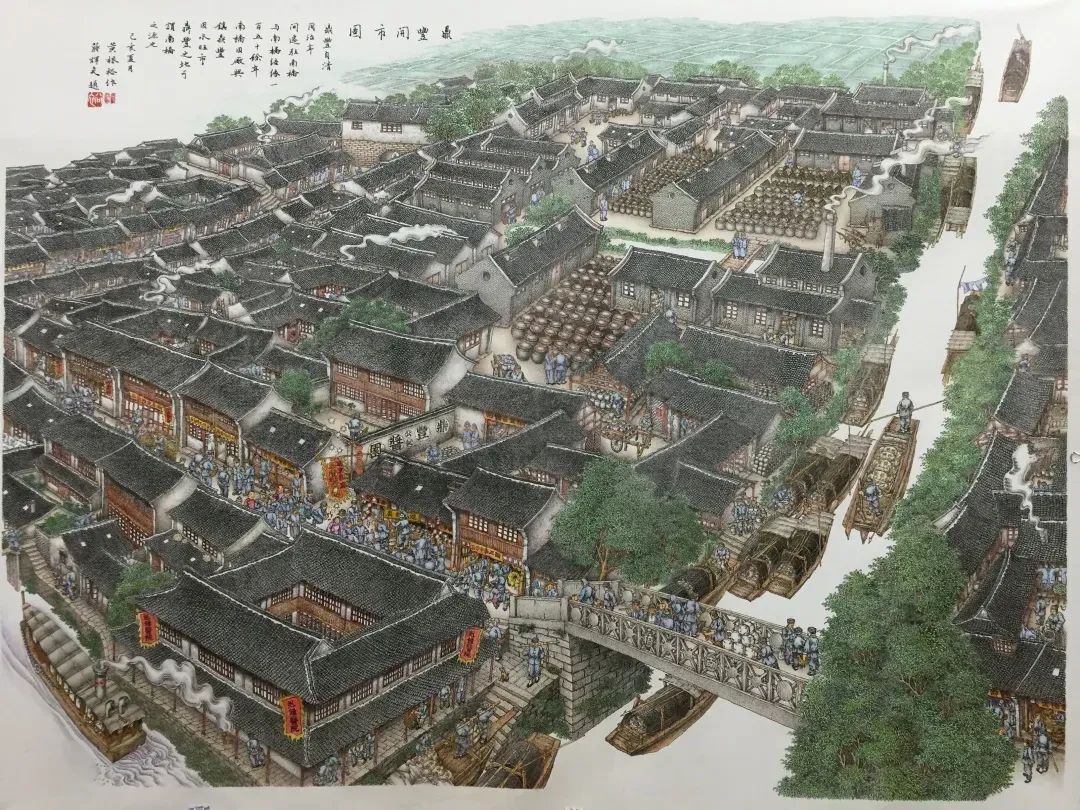

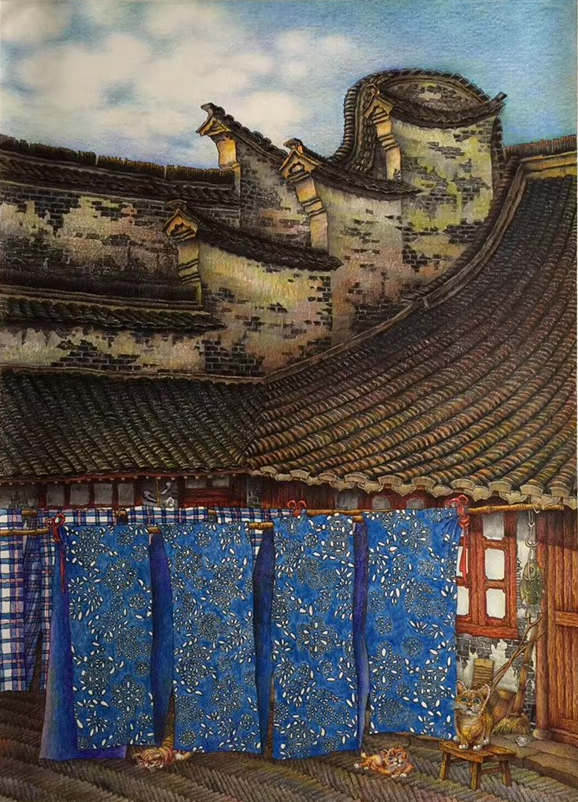

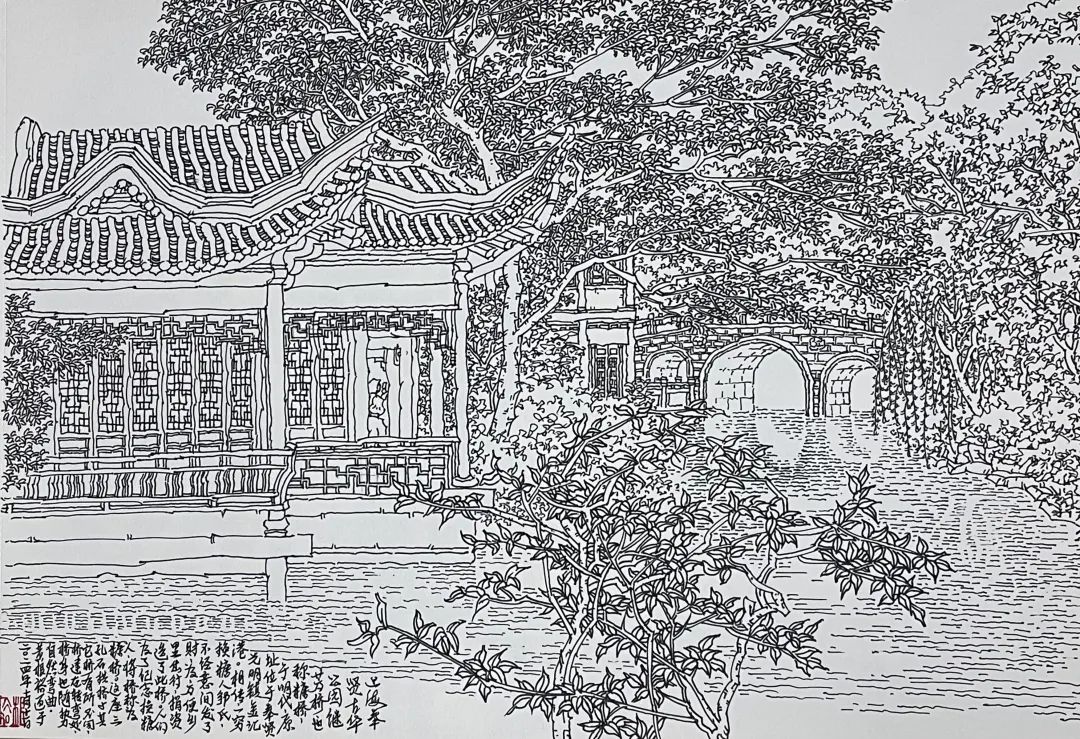

同根同源

近两年,黄根裕再受丁惠义所托,绘制了黑白与彩色两版的《南桥源——鼎丰开市图》,此画曾入选2019年第十届上海美术大展。鼎丰酱园厂是许多奉贤人心中难以割舍的记忆,鼎丰乳腐、酱油、老白酒、米醋和甜酱的香味曾经飘荡在奉贤家家户户的灶间。随着企业生产规模的扩大和产品升级,鼎丰已迁往新址,旧址遗留的建筑区域重新设计规划,成为奉贤的网红地标。鼎丰酱园150多年的变迁史也正是南桥源起、兴盛的历史,绘制这幅图对品味南桥、理解南桥意义非凡。

《南桥源——鼎丰开市图》

这幅黄根裕再次投入情感与心血的作品中,还蕴含了许多南桥人的乡情。落笔前,黄根裕走访南桥古镇92岁的老人赵仁予,老人家喜爱历史文化,南桥每一户商家的名字和位置他都了然于心,他还画出了解放初期南桥镇商铺的平面图,将每家店铺的名字都标注得一清二楚。河边最有特色的一处建筑,黄根裕曾在上世纪80年代对照写生,丁惠义也曾抱着儿子以它为背景留过影,但直到它被拆掉,两人从不知道它到底是派的什么用场,还是赵仁予老人解开了个中奥秘,原来这是一家医院,名为“剋钟”。

创作完成之后,黄根裕和丁惠义为它的题名绞尽脑汁,却总不满意。丁惠义灵机一动,求助万能的朋友圈。南桥文化圈为之沸腾,大家纷纷献计,最后奉贤高级语文教师、散文作家高明昌一锤定音:鼎丰开市图。而画卷上的题字,是特地请奉贤区美术家协会主席蒋辉尧赐的墨宝。跋序由丁惠义拟定:“鼎丰自清同治年间迁住南桥,与南桥结缘150余年,南桥因厂兴镇,鼎丰因水旺市,鼎丰之地可谓南桥之源也。”

文明的推进总是会带走许多令人不舍的过往,对故乡的记忆是人们共情的根源,对黄根裕等人而言,这早已不仅仅是个人的情感,而是悄然附着于心的使命与牵绊。

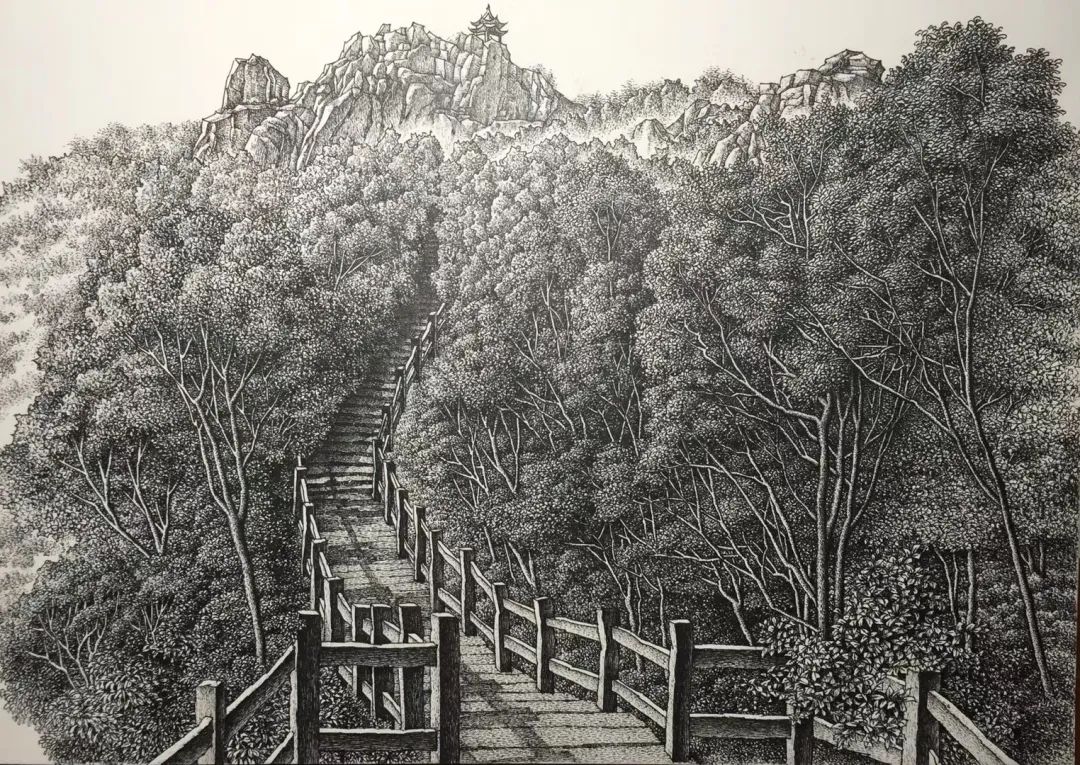

黄 根 裕 钢 笔 画 作 品

责任编辑:罗明忠

- 《岁朝华章》——廖志康作品邀请展 | 2025

- 艺术个案研究 | 蒋立峰:“云水写禅心” | 2025

- 艺术个案研究 |谢立民:“松风入墨痕” | 2025

- 《无问西东》中国式现代美术新篇章 | 郭银峰2025