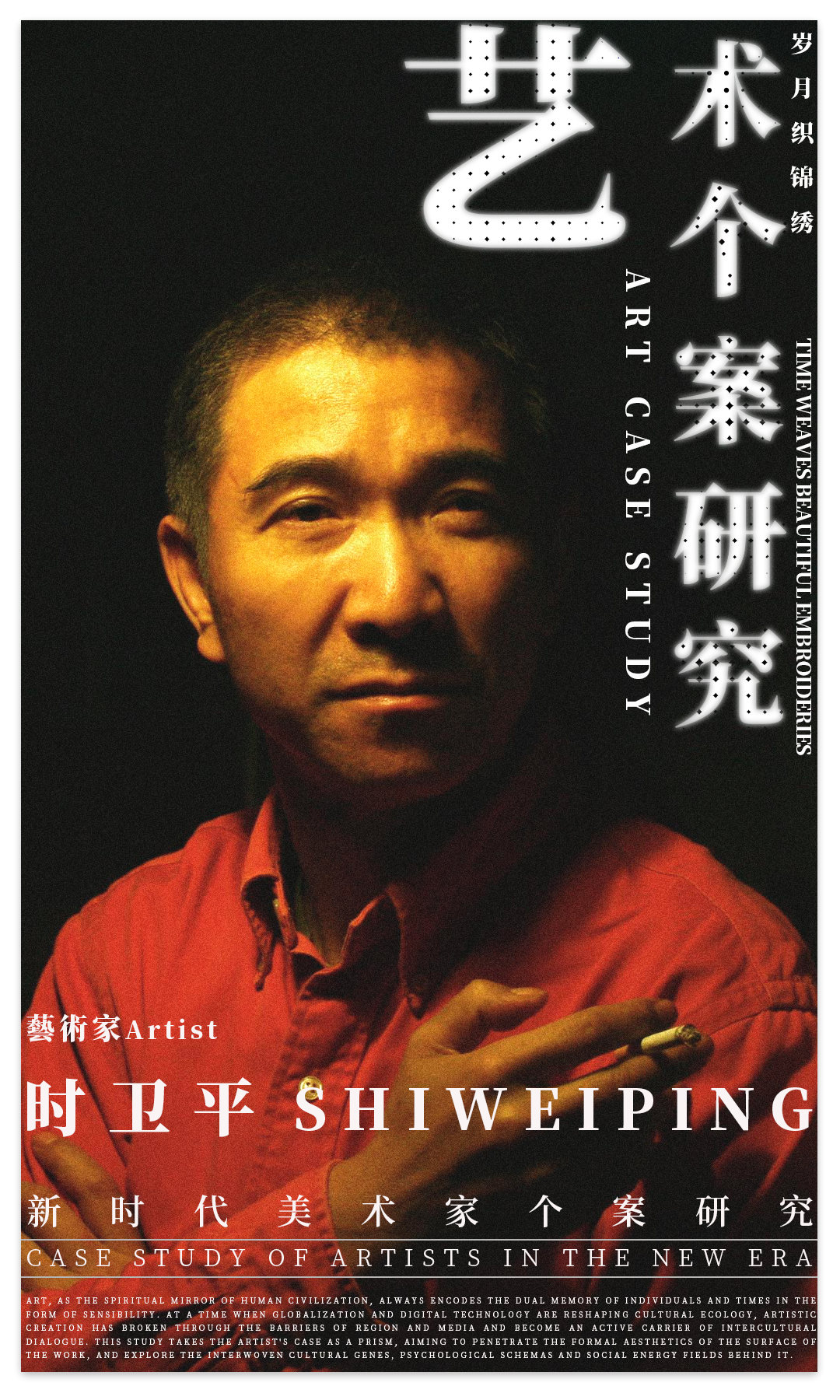

艺术个案研究 | 时卫平:“岁月织锦绣”

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

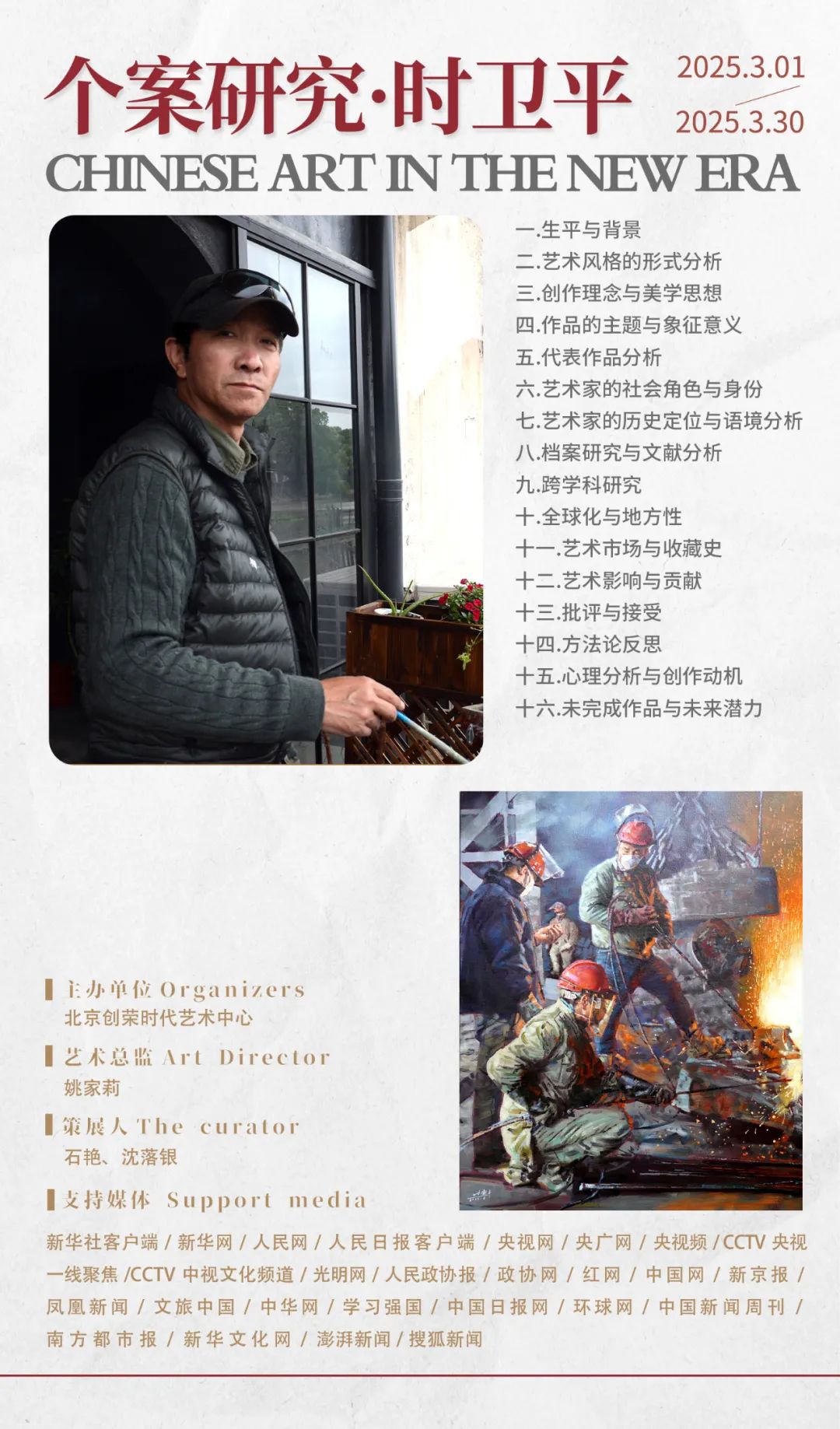

时卫平,江苏常熟人,1982年毕业于南京师范学院美术系油画专业。

南京师范大学美术学院教授

中国美术家协会国家重大题材美术创作艺术委员会委员

国家艺术基金评委早年入选第二届全国青年美展并获奖,入选第六、七、八、十二届全国美展和十二届全军美展。2016年入选江苏省优秀美术家系列展,并获“江苏省优秀美术家”称号。近年作品入选全国工业美术作品邀请展、第十三届全国美展、第四届中国油画展、中华史诗美术大展、第12届中国艺术节全国优秀美术作品展、建国70周年全国美展、建党100周年全国美展、中国共产党历史展览馆“不忘初心牢记使命”建党100周年美展,中国美术馆“典藏活化”系列科技题材美术作品展,中国美术馆(第二期)典藏精品展,第十五届全军美展等。油画历史画作品由中国共产党历史展览馆、中国国家博物馆、中国人民革命军事博物馆、中国美术馆、江苏省美术馆和江苏省现代美术馆等收藏。

论文发表于《美术》、《东南文化》、《艺术百家》、《江汉考古》和《美术观察》等专业杂志。出版作品集有:《美术峰荟—江苏省优秀美术家系列展时卫平作品集》、 《时卫平素描艺术》、《时卫平书画集》、《时卫平油画作品集》等。

油画家笔下的中国意境:时卫平教授作品中的西藏情致与江南古韵

王菡薇

油画家时卫平教授因善制恢弘大气的历史题材绘画而知名于画坛,其油画作品《黄沙百战铁马长啸:成吉思汗大军横扫西亚》、《元代泉州港》、《雨后复斜阳:1935年红军进入甘孜地区》、《1938年徐州会战台儿庄大捷》、《百万雄狮下江南 》、《山丹丹花开红艳艳》等无不彰显着其深厚的绘画功力、历史情结和他记忆深处的理想主义。这些作品或入选全国美展、江苏省重大主题美术创作精品工程作品展,或被中国美术馆、南京博物院、总统府等文化机构收藏,或参加由文化部主办的中华文明历史题材美术创作工程。这些成绩充分说明了社会各界对时卫平油画的认可。然而,常常被人们忽视的是作为油画家的时卫平笔下的中国画作及其意境。

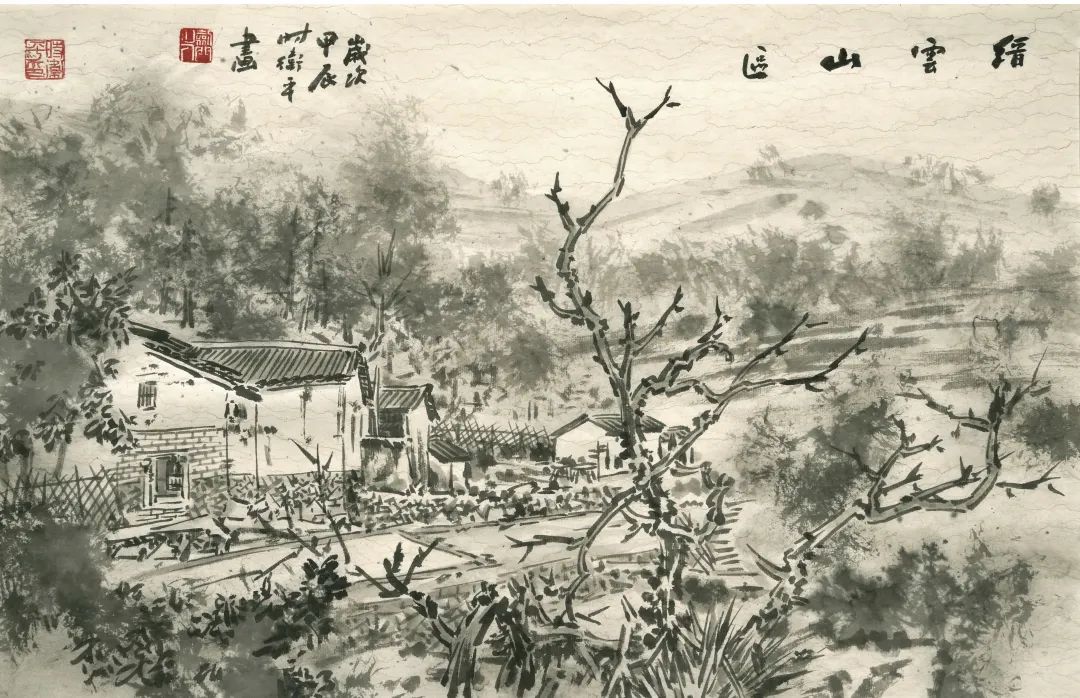

《缙云山区》水墨画 50cmX80cm

时卫平,江苏常熟人,常熟素有“江南福地”、“鱼米之乡”之美誉,代有名人,仅绘事一道,曾在此地蒙受滋养的就有黄公望、周之冕、王石谷和吴历等人。又因常熟境内有山名虞,而虞山北濒长江,南临尚湖,乃灵气之山,可谓“十里青山半入城”,故时卫平自号“虞山人”,常款“虞山时卫平”。时卫平自幼喜绘,1982年毕业于南京师范大学美术系,现为南京师范大学教授,硕士生导师,中国美术家协会会员,多次参加中、韩、英、俄等国家及地区的艺术展和美术交流活动。

《秋日荷塘》水墨画 50cmX80cm

在时卫平的中国画作品中,给人印象最深刻的有两类:一是带有强烈西藏情结和意味的人物画;一是淡雅兼具诗情的工笔江南。两者格调、手法、意味迥异,却同样传达着时卫平的笔墨情怀和对绘画形式的无止境的探索。

《山村》水墨画 50cmX80cm

中国画家向来衷情于西藏题材,被那种神秘、不可触及的感觉和隐微的情怀所吸引,从董希文《春到西藏》到陈丹青的《西藏组画》,然而,正如时卫平所说“每个人有每个人的西藏”“大家都可以画西藏”“美丽的西藏永远美丽,不灭的酥油灯永远吉祥”,时氏在绘画生涯之初就表现出对西藏情致的极度痴迷。观其西藏题材人物画,通过角度的调整和背景、留白的映衬而表现出大作的气势,无论虔诚的藏民,还是匆匆的游客,都被刻画得精准而有神韵,人物虽不着意于面部刻画,但都能“得之于形仪”而后“默契造化”。这一题材的作品显示出时卫平对结构与笔墨的探索,块面和笔触交相辉映;同时,画家将素描造型用于其间,隐迹立形,则是“握管而潜万物”。对时卫平而言,中西可否融合、素描可否用于中国画等问题已属陈词滥调。时卫平虽然在《绘事后素:2001年素描与绘画创作教学笔记》中提到,“倘若没有品质优良而又不乏纯真的素描作为基础,也就没有绘画创作的成功”,然而,他在创作中国画时的“素描”又有它独特的意义,种种应用和融合关键在于对度的把握。对他而言,在中国画创作中,如果素描能以线的形式表现更加多元的可能性,又为何不为!“钩、勒、皴、擦、点这些中国画特有的技法早已为古代艺术家所熟练运用”,而从某种意义上来说,“《芥子园画谱》可谓经典的素描手稿”,西方以线为主的速写技术与中国传统人物画的创作理念本有接近之处,倪云林画竹“非芦非麻,但抒胸中逸气耳”,可谓古今呼应!

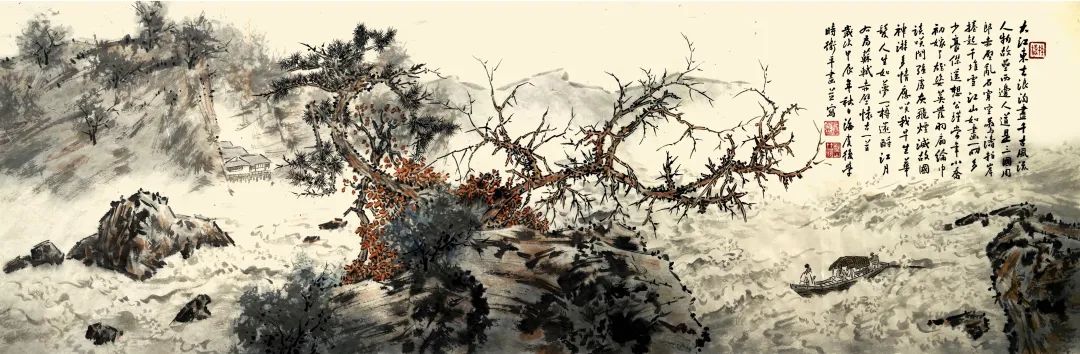

《苏轼诗意》中国画 80cmX240cm

与带有强烈西藏情结和意味的人物画不同,时卫平在创作江南景致和人物时,则显示出他不同的思考。这些作品大多重彩工笔,古朴秀雅,富于诗性,以线立骨,比例准确,带着浓郁的装饰味道和复古意味,让人不能不去思虑“书画之妙,当以神会”的古训。人物造型略带程式,又适当夸张变形,将人物与景物融为一体,有独钓于春江之上者,有隐于泉石之间者,有傍于溪流者;或吹箫,或渔笛;或宽袍高髻,或白衣楚楚,纯雅而悠闲;时而畅快,时而逸气,时而儒雅,时而蕴籍。树石纹理也承载着明显的符号意义,皴线颇有异质同构之趣,幽隐之际构成了流美的江南叙事。其《枯林丘壑图》最具代表性,林壑之中,长眉细眼隆鼻的高士手持藤杖,颇有老莲意味,又让人想起赵孟頫图于秋壑间之幼輿;不同的是,时卫平笔下高士浸润在时光之中,突显古朴高雅,端正而从容。画面中,山石交叠,溪水蜿蜿,缓缓流过,正是“观水有术,必观其澜”,溪流并无碎石,纯然淡雅,波澜沉稳古拙。《东坡独坐行吟诵图》,铺陈的是似被时事困住的苏东坡,神情凝重,心中苦涩,自我隐藏之时转而为诗;背景改造了自然的本有状态,简洁的山石松竹的刻画更是衬托出诗人的某种情怀。画中细竹石用笔又略有蓝瑛法。整个画面用笔工细,风格秀逸,有可幽可隽可空可韵之感。

《写生路上》油画 150cmX200cm

流连于时卫平教授的国画作品,体会他笔下的西藏情致与江南古韵,我们真正可以感知到一位浓于热情、善于思考,略持隐遁之态,又对绘画有着强烈使命感的油画家笔下的中国意境!

(作者系南京师范大学教授)

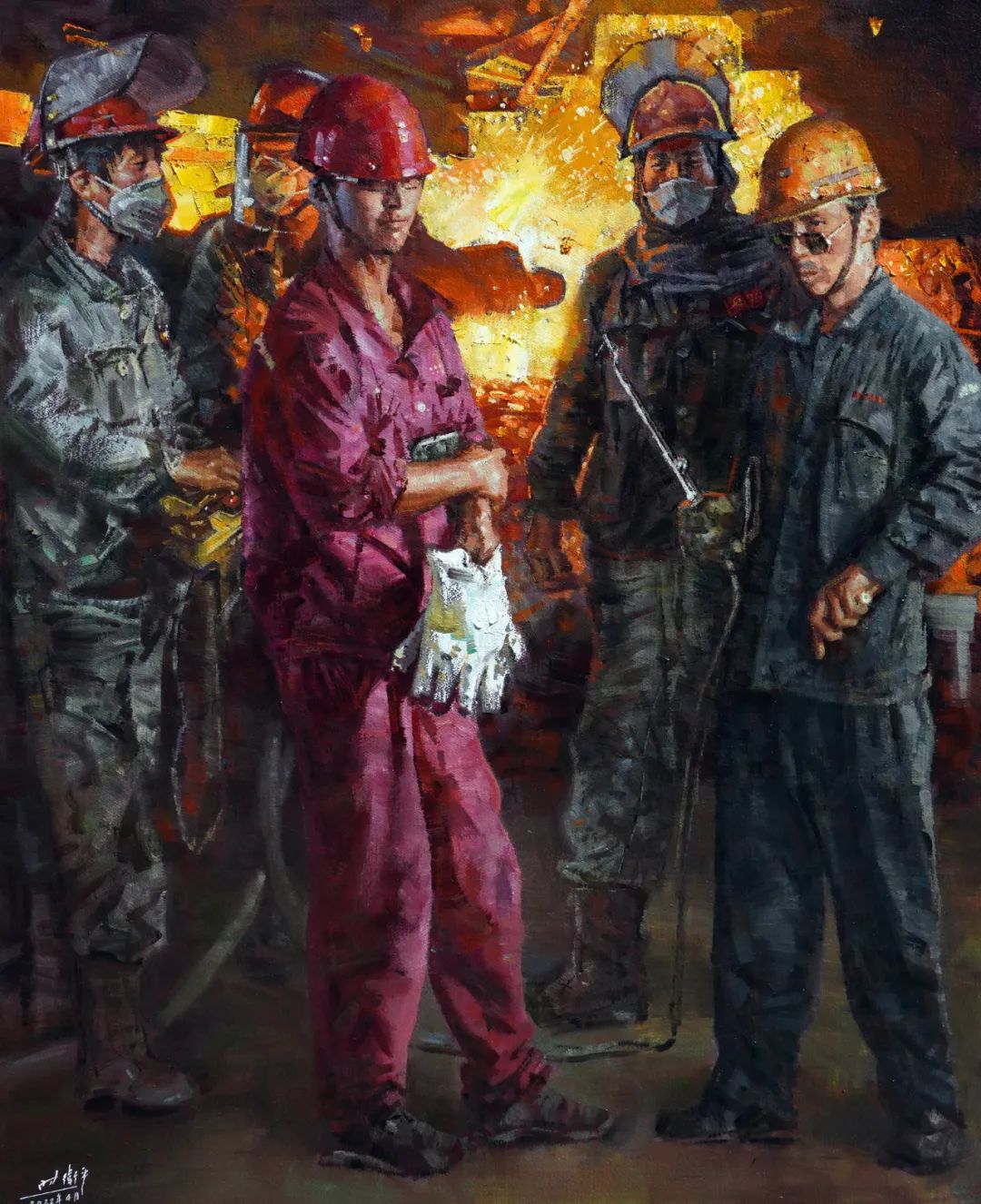

《火红岁月》2022年110cmx90cm

《攻锦前夕》2023年 75cmx150cm

《过夹金山》2022年 75cmx150cm

《红军过松藩草地》2022年 75cmx150cm

《火红岁月》2022年 110cmx90cm

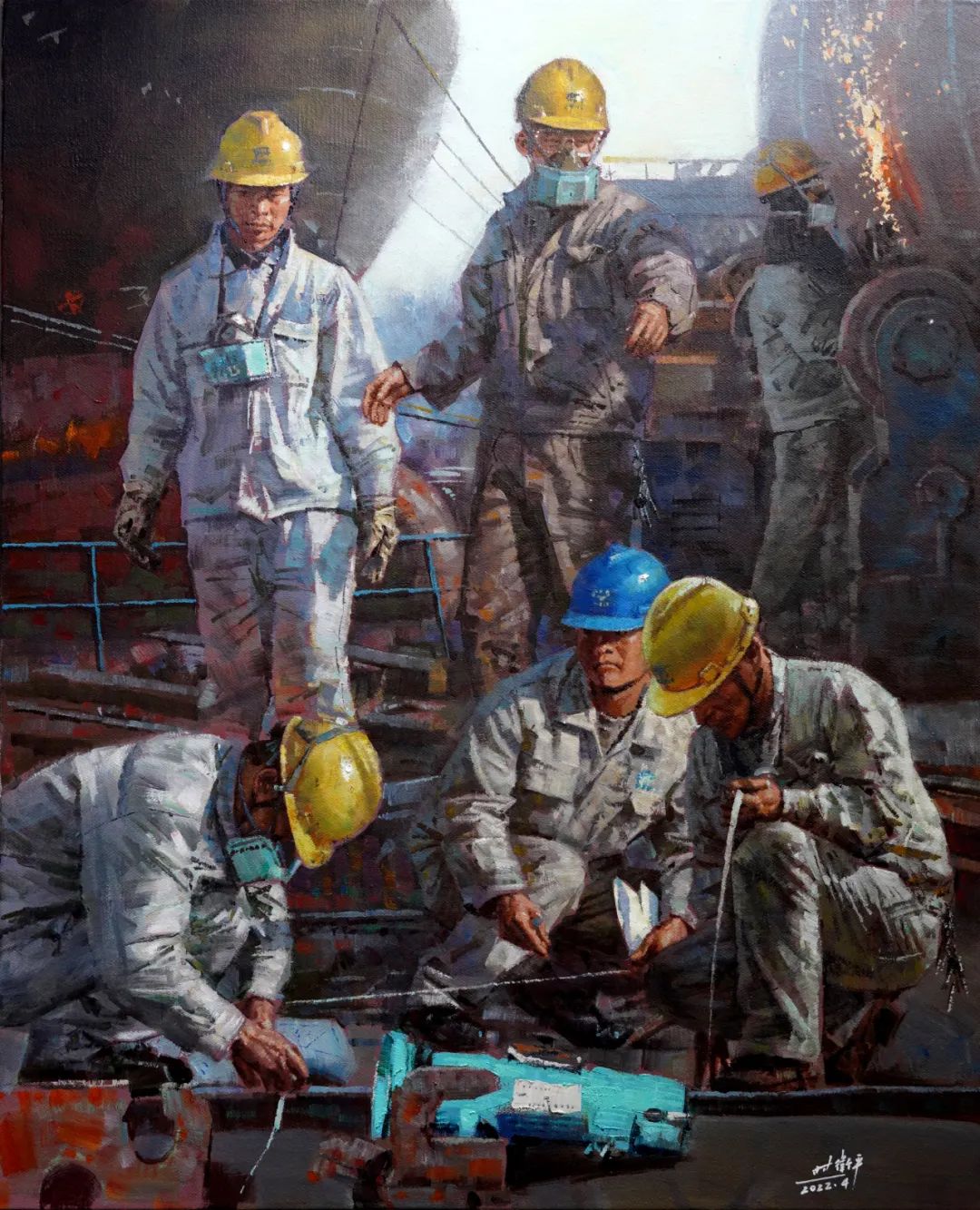

《群策群力》2022年 110cmx90cm

《南泥湾.大生产运动》2021年 75cmx150cm

《土地改革》2023年 75cmx150cm

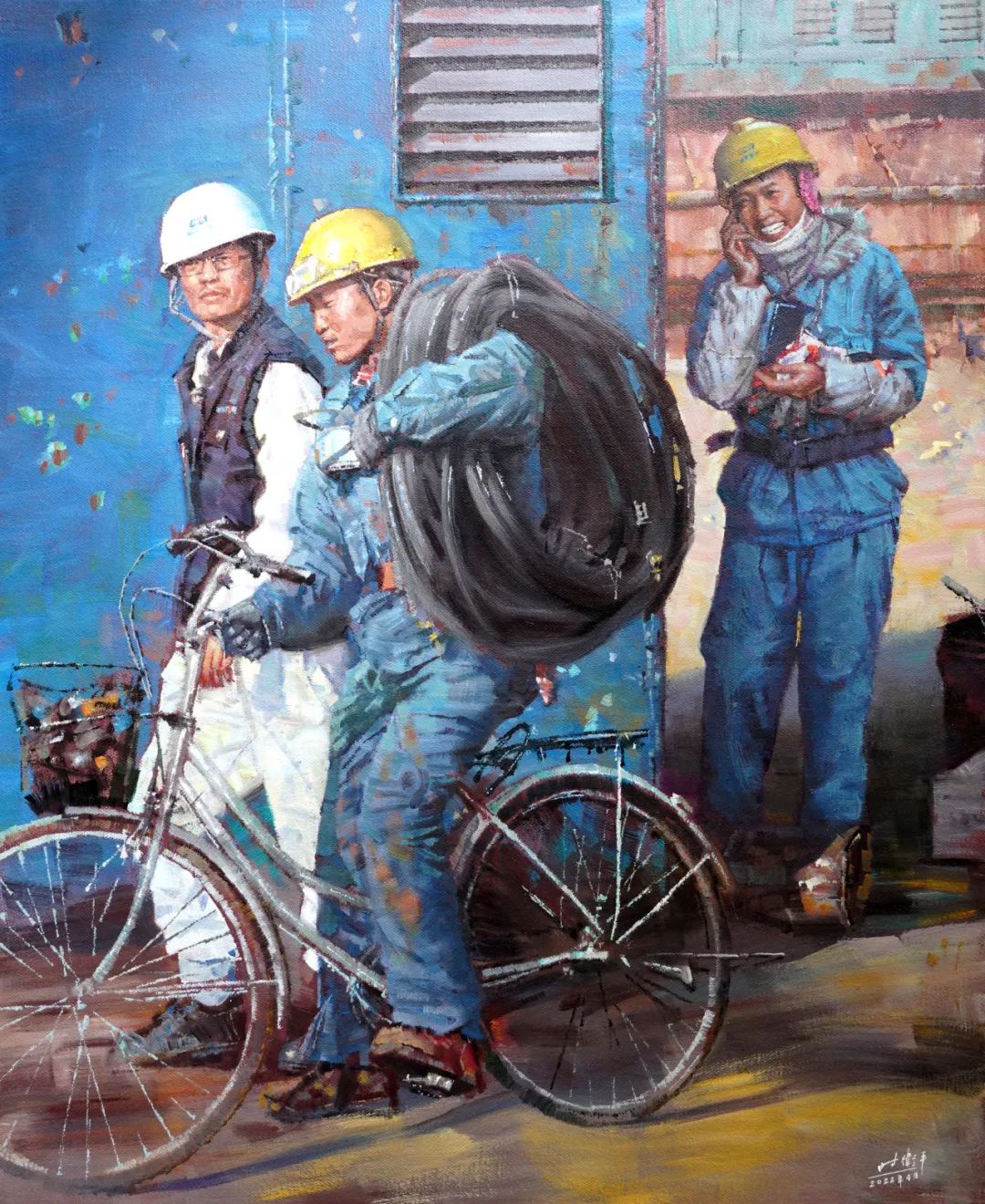

《下班时刻》2022年 110cmx90cm

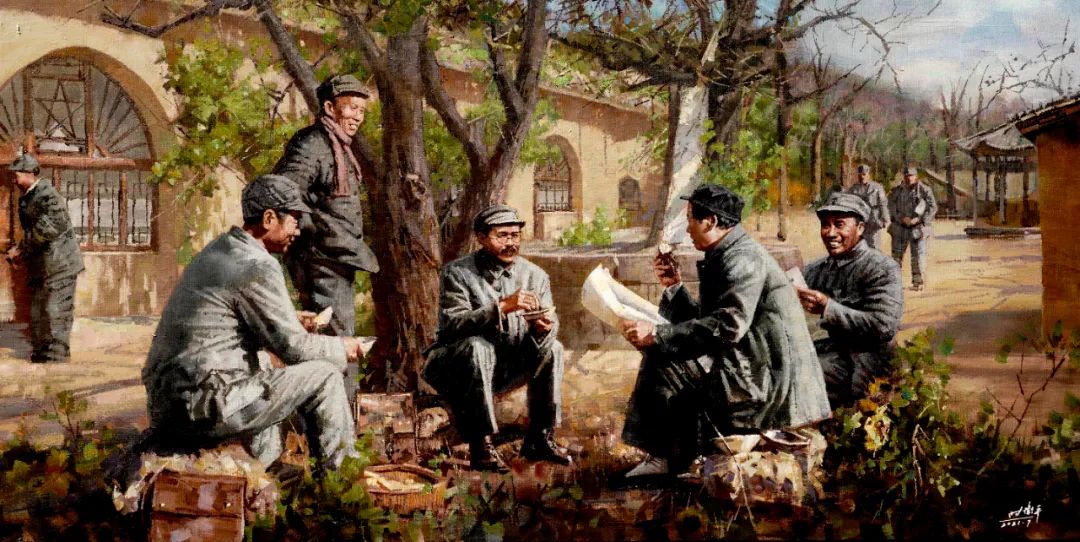

《延安岁月》2023年 75cmx150cm

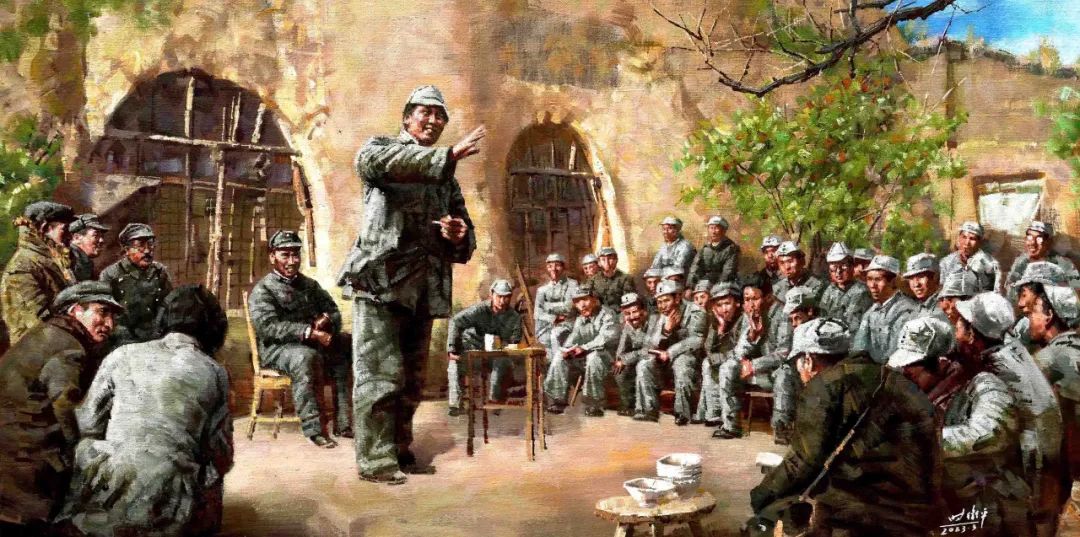

《延安整风运动》2023年 75cmx150cm

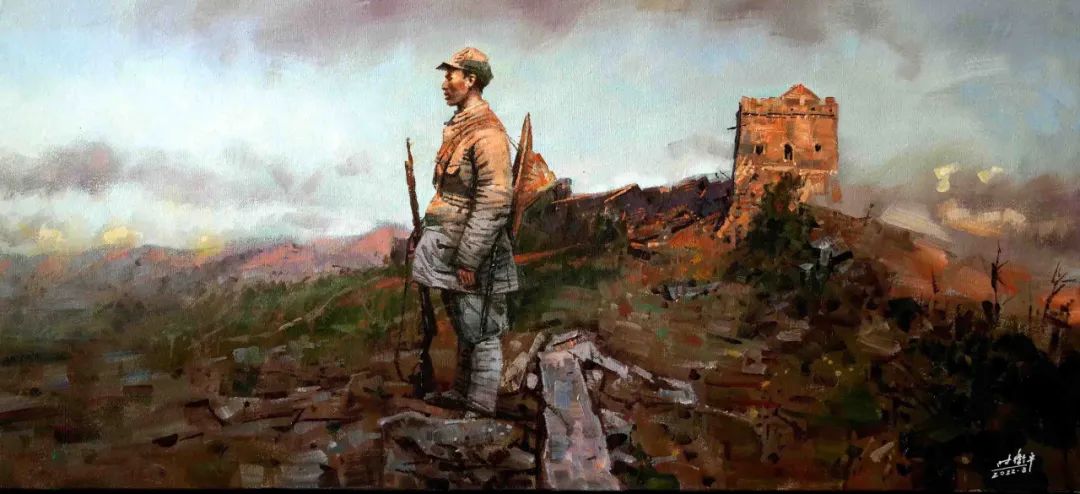

《长城谣》2023年 55cmx120cm

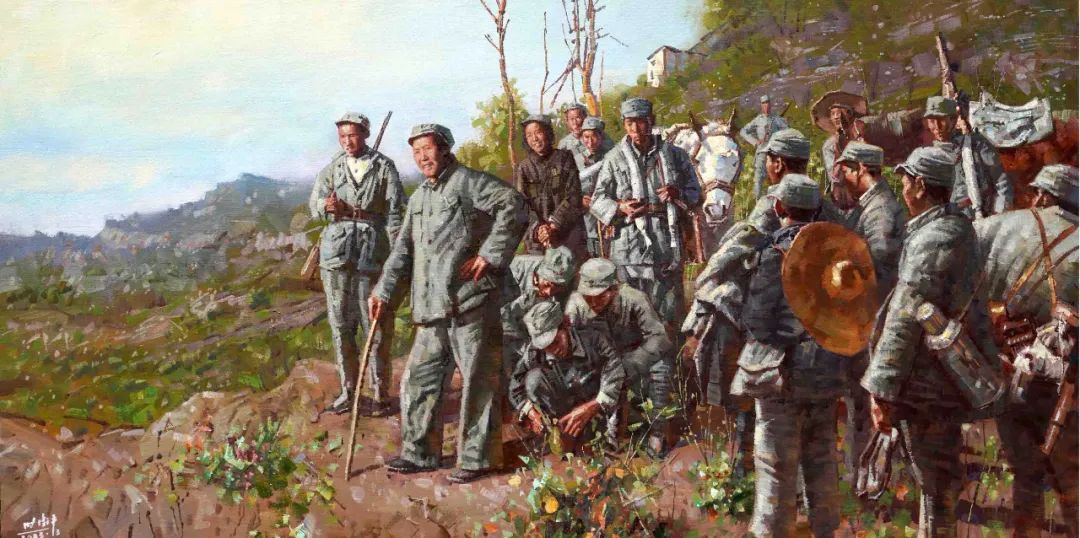

《转战陕北》2022年 75cmx150cm

责任编辑:罗明忠

- 《岁朝华章》——廖志康作品邀请展 | 2025

- 艺术个案研究 | 蒋立峰:“云水写禅心” | 2025

- 艺术个案研究 |谢立民:“松风入墨痕” | 2025

- 《无问西东》中国式现代美术新篇章 | 郭银峰2025