艺术个案研究 |刘巨喜:“毫端绘就山河景” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

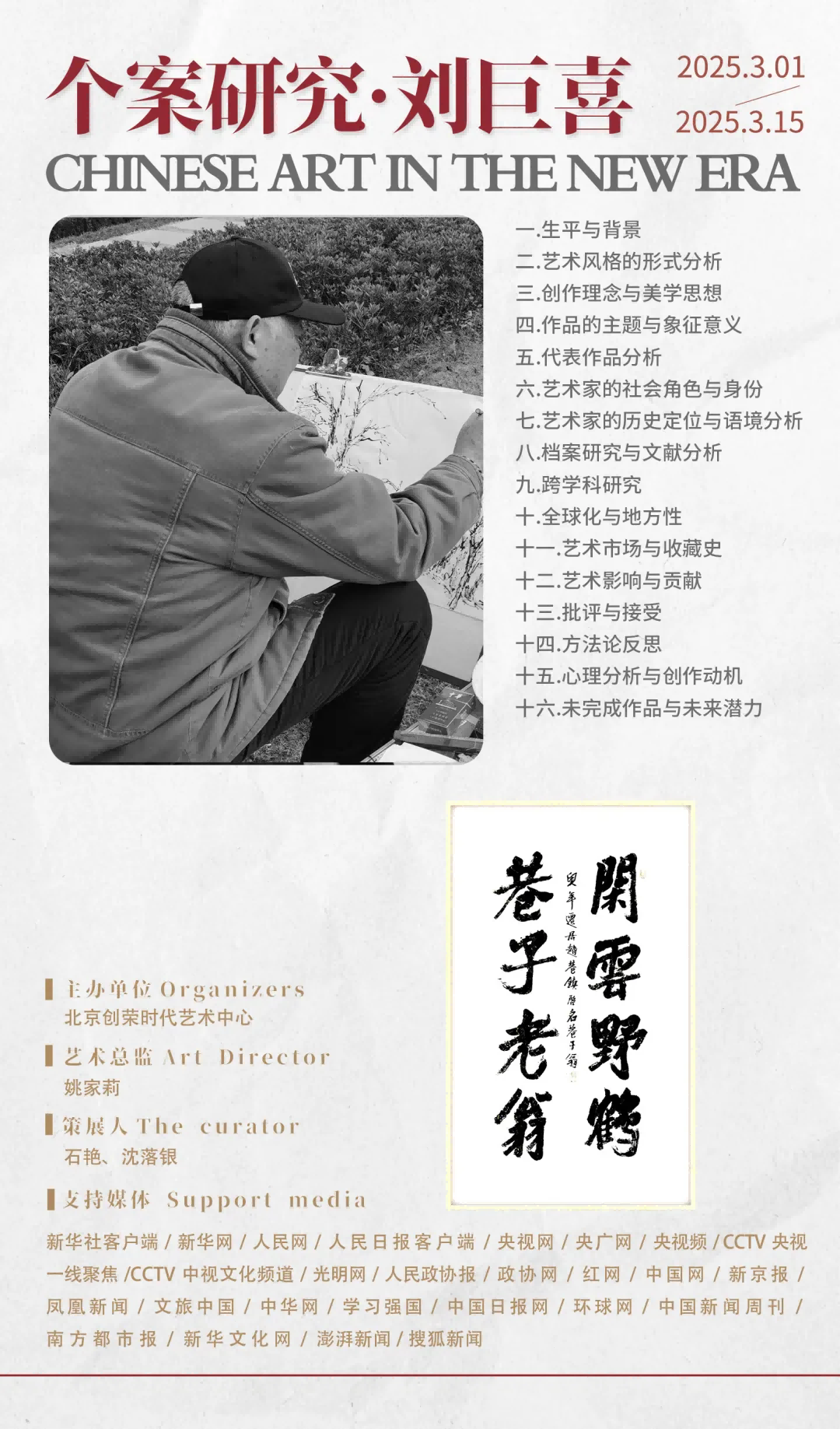

刘巨喜

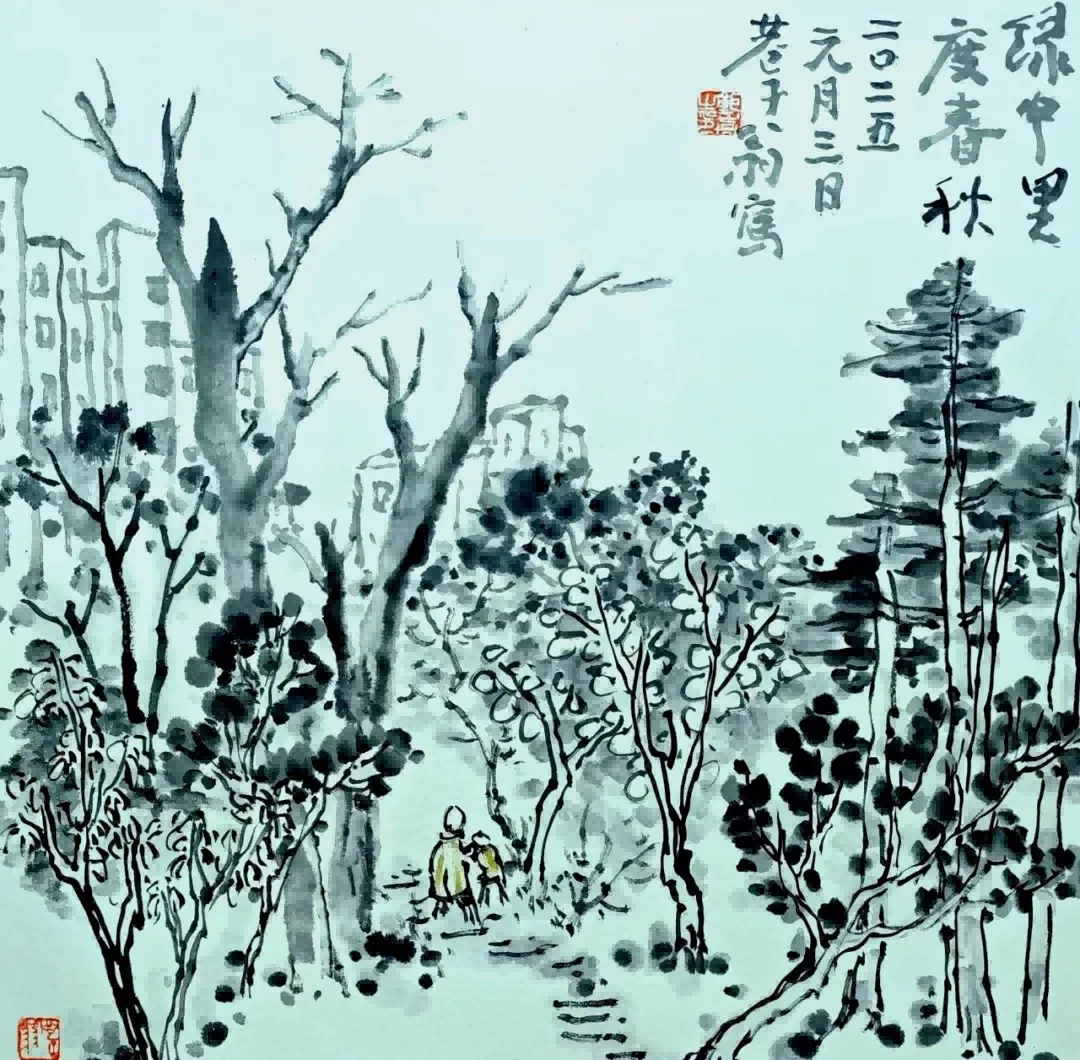

斋名:了心。湖南双峰人,现居上海。喜嗜写写画画,以此打发闲暇;秉性不求闻达,自享过程,自寻快乐。正如齐已诗云:流水不回休叹息,白云无迹莫追寻。闲身自有闲消处,黄叶清风蝉一林。书法师从赵冷月先生;国画师从黄定初先生。后求学于中央美术学院姚鸣京教授工作室,助教钮博老师。

北京创荣时代艺术中心 赵宜婷:您曾在中央美术学院姚鸣京教授工作室学习,这段经历对您的艺术创作有何影响?

刘巨喜:这段经历开阔了我的眼界,丰富了我的艺术感觉。但我还是我,我在不同的艺术感觉中找到了自己的存在感。

北京创荣时代艺术中心 赵宜婷:湖湘文化对您的创作有何影响?您如何将湖湘文化的精髓融入到自己的作品中?

刘巨喜:湖湘文化对我创作的影响是潜移默化的,我原本就生活在这种文化土壤上,湖湘文化融入到了我的每一个艺术细胞中,我无须去刻意表现。

北京创荣时代艺术中心 赵宜婷:中华民族的伟大复兴,必然要求民族文艺事业的崛起、美术事业的全面进步,作为这一伟大事业中的一名实践者,您觉得美术、美育在这个过程中有着什么样的作用?

刘巨喜:美术、美育对中华民族的伟大复兴至关重要!艺术是衡量文明程度的基本尺度,东亚大陆的三次文明浪潮——高庙文化白陶、仰韶文化彩陶、良渚文化玉器,其实质都是艺术浪潮。美育能使一个民族的美好心灵生生不息,一个没有美好心灵的民族是永远不可能复兴的。

北京创荣时代艺术中心 赵宜婷:请谈一谈您如何思考和贯彻“深入生活,扎根人民”?

刘巨喜:我本来就居于生活的最底层,是人民的一份子,我不需要深入。我需要的是如何爬出去,但我不想爬。

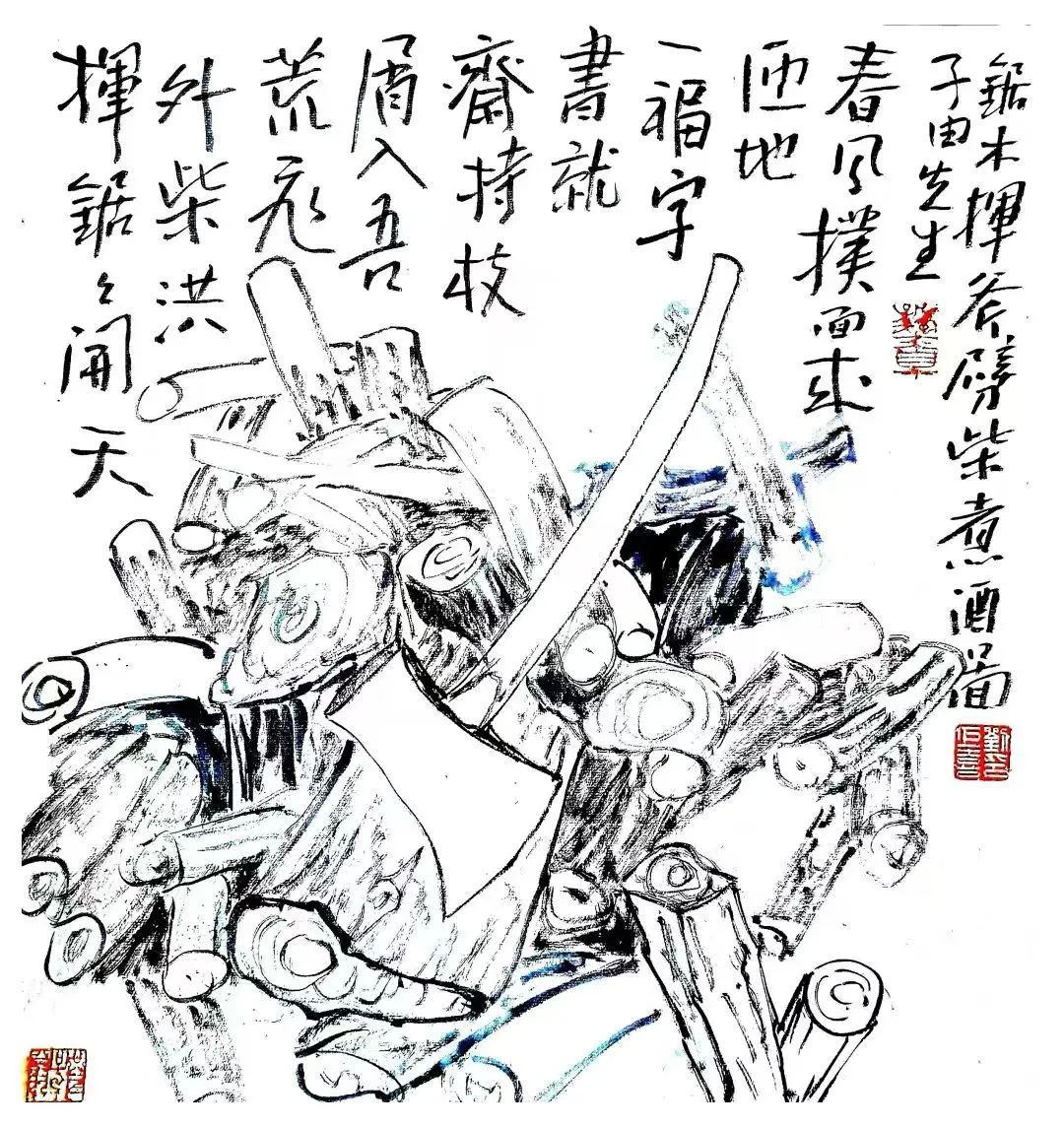

北京创荣时代艺术中心赵宜婷:你怎样理解传统与创新之间的关系?在全球化语境中,如何看待中国传统文化的创造性转化问题?

刘巨喜:“全球化语境”是一个伪命题,是一个套路。“民族的就是世界的”,这句话仍然正确。中国的文化艺术自古就是一种开放性的、全球化的文化艺术,它从距今7800年前的高庙文化戳印图像开始,便一直在引领和助推全球文化与艺术思潮。中国传统文化艺术一直居于人类文化艺术的顶层和前端,循其固有的脉络发展,即为创新,无须以西方艺术品味来仅衡。中国文化艺术现在需要的是重建自己的艺术语境和话语权,无须向西方艺术来一个所谓的创造性转化。

北京创荣时代艺术中心赵宜婷:您认为您当下的美术创作在主题、语言、观念等层面想要整体呈现出怎样的面貌或者变化?

刘巨喜:美术创作的主题、语言、观念是通过人来体现的,人都是时代的人、社会的人,其所体现的美术创作的主题、语言、观念即这个时代的美术创作的主题、语言、观念,不另存在一种什么脱离每个具体的美术创作个体而存在的整体性面貌或变化,如果一个时代的美术创作主题、语言、观念堕落了,那必然是这个时代堕落了。

北京创荣时代艺术中心 赵宜婷:对您个人未来的创作,您有什么样的期盼和思考?

刘巨喜:我对我未来创作的期盼和思考是:我行我素,顺其自然。艺术是人之心灵的自然坦露,时代给了我怎样的心灵,我便还给时代以怎样的艺术。我另外没有什么特别的思考,任何个人的思绪都抵御不了时代的引擎。

寂寞的自由舞者

——我说刘巨喜刘志鹏/文

一天,做美术老师的妻子问我认识刘巨喜么,我说常听人提起,可惜尚无面缘。妻子便在我面前把她这个刘老师狠狠地夸了一通。

妻子美术界的一个老实人,平时很少听她批评过谁夸赞过谁,听她那么认真地夸刘老师,我的好奇心就上来了,于是很快就在一个艺术微信群里找到了刘巨喜。走进刘巨喜的“朋友圈”一通浏览,竞是惊讶、钦佩、汗颜——三味杂成啊!

当今的艺术界也好,收藏界也罢,都有一股陋习,那就是重名气、看头衔,不知不觉,我也“陋”得随波逐流了。曾经自以为对湖南的书画名家大体有所知晓,读了刘巨喜的作品,才知道“高手在民间”这句话为啥会流行了。

容不得迟疑,我与这位神奇的刘大哥因为艺术、更因为情趣,我们很快成了朋友。朋友,其实是分类型的。酒肉朋友常以利益维系,有利则狼狈为奸,无利便作鸟兽散;君子之交则以情趣相投,有话肝胆相照,无话笑傲江湖。而君子之交往往取决于彼此生活价值的取向与志趣的共鸣。“高山流水”奏成了钟子期与俞伯牙的千古绝唱,翰墨山水让我感动着刘巨喜的“草根”情怀。我与他的交情,虽淡于水,却浓于墨。因为是他让我突然明白了一个道理:艺术作品的境界其实是由心境决定的,技艺只是表象,而心境才是艺术的生命力。

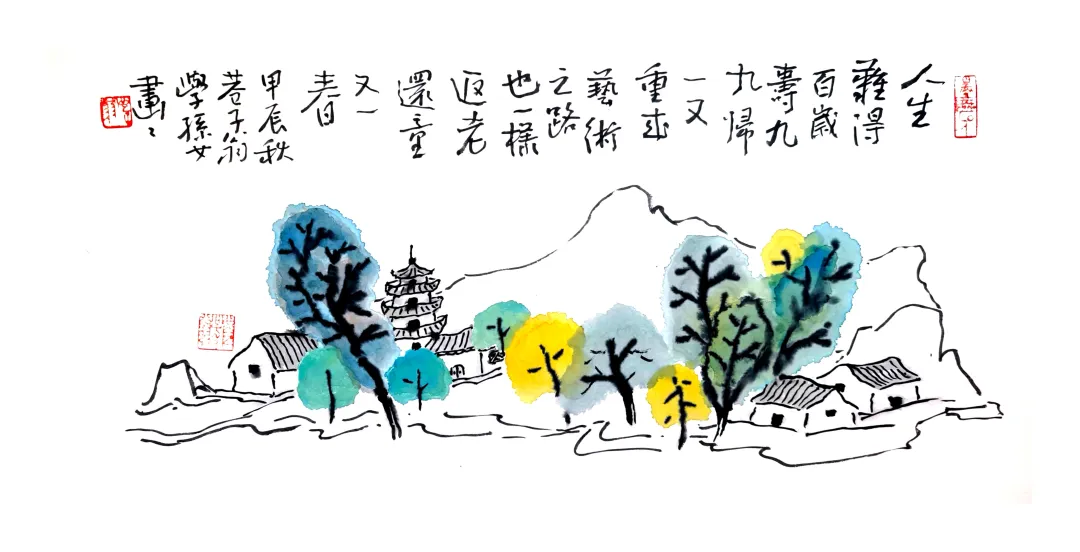

刘巨喜是位年过七旬的长者,看上去一脸的慈祥与憨厚;他身材魁梧伟岸,穿着普通平凡;一口地道的娄底乡音,显示出他的本分与朴实;仅从他的谈吐中,你会强烈地感受到一位平民艺术家的与众不同。

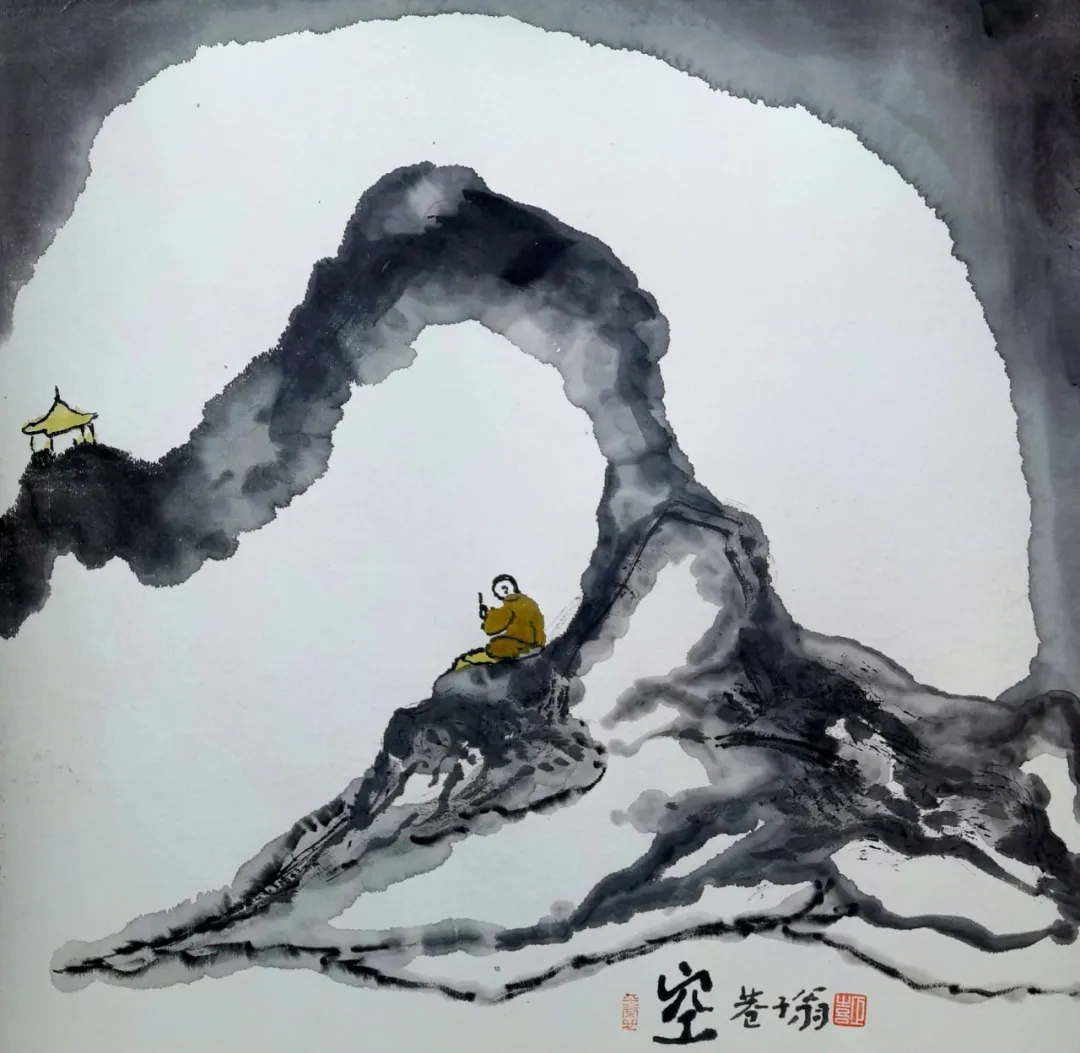

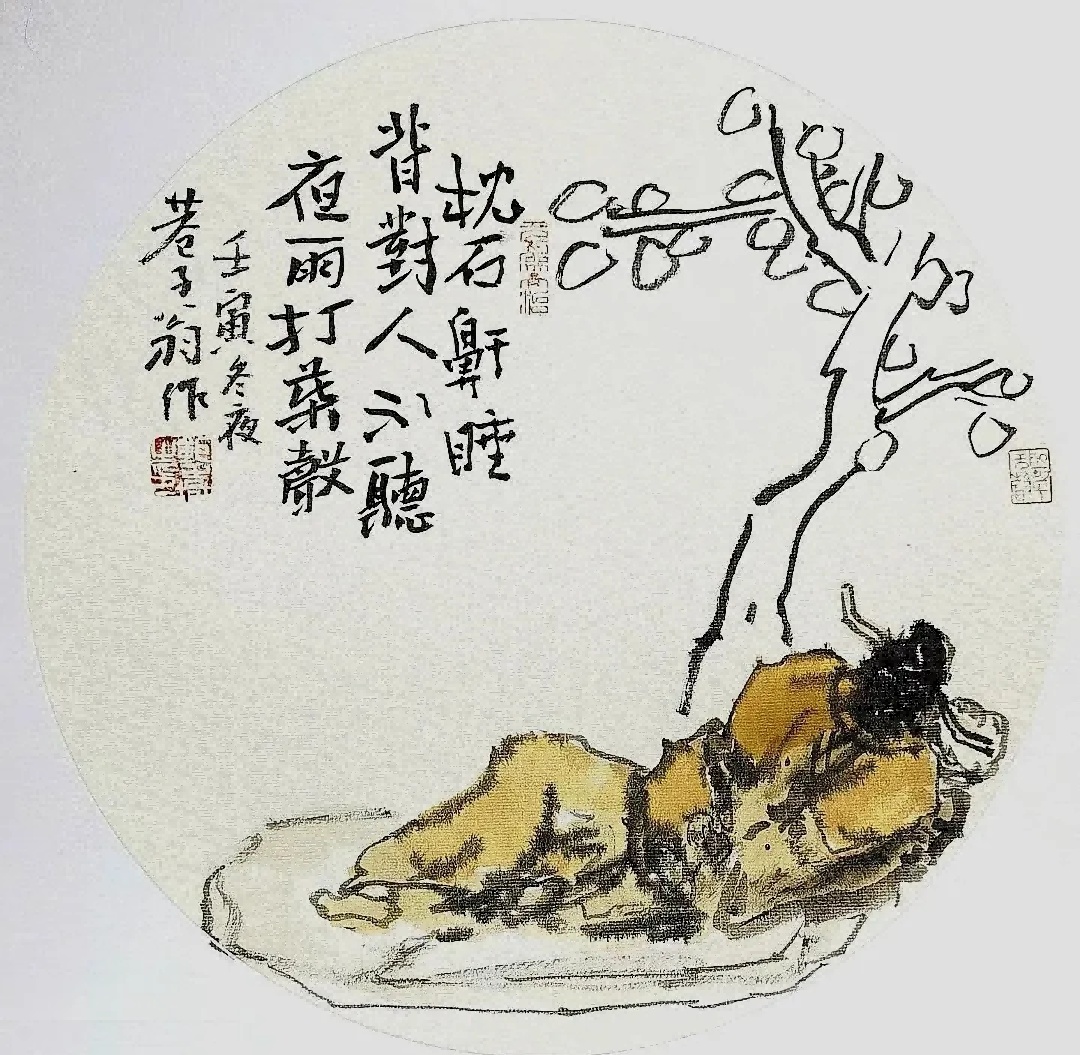

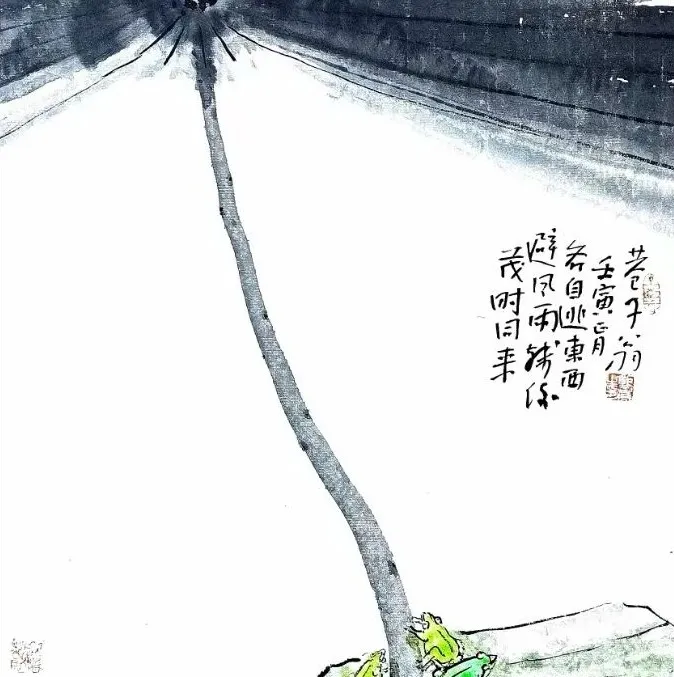

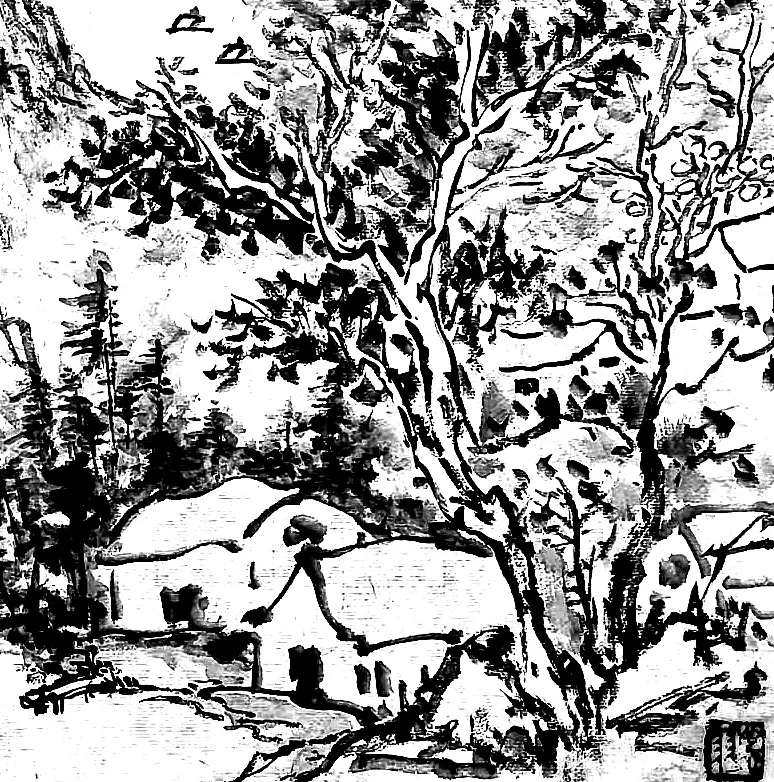

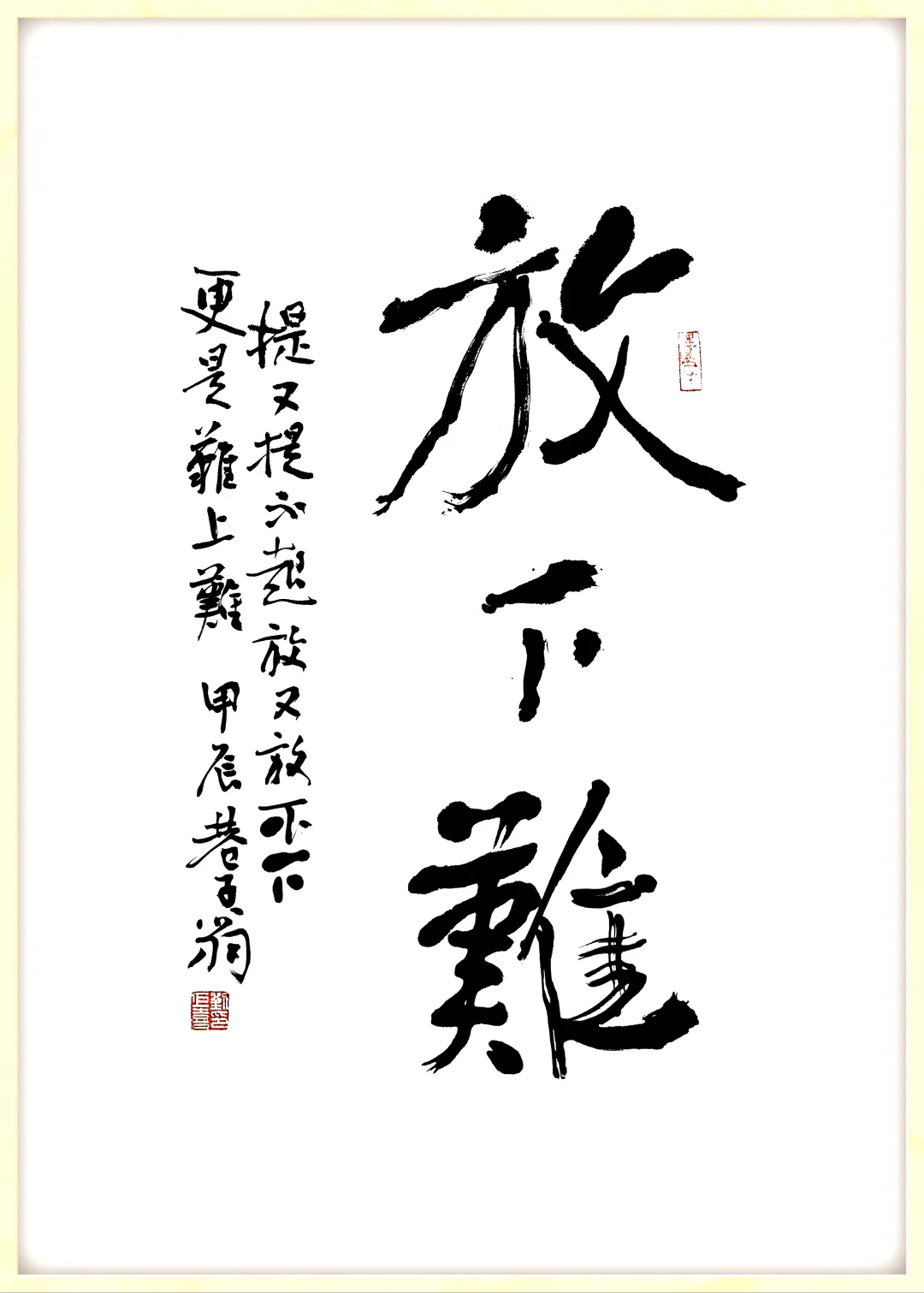

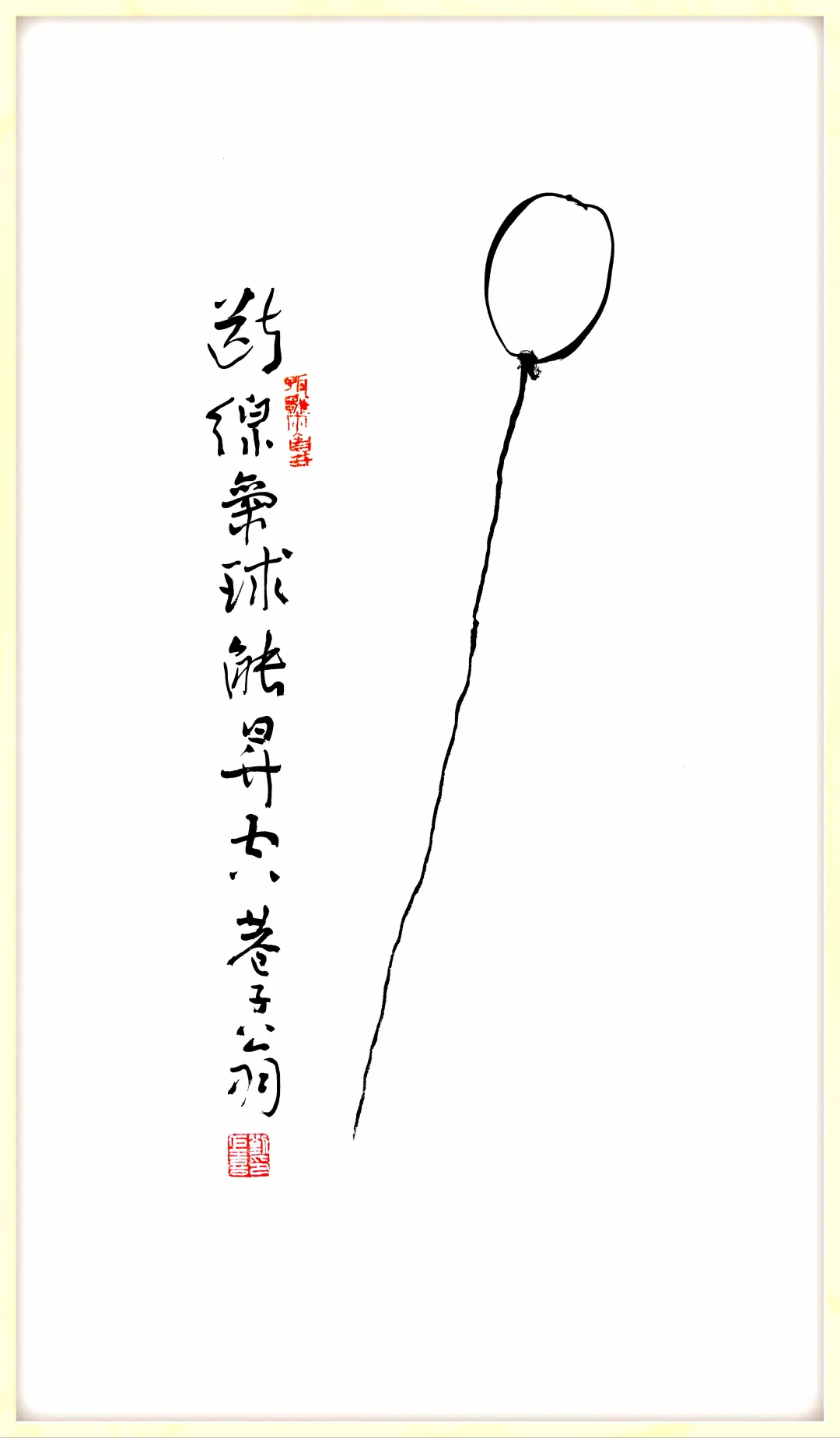

他的心境既是超脱的也是自由的,有如禅定者,在抵达静止的精神状态下保持着止水无波的心理虚无,洞观着生命意义的空色,远离尘世的消解;他的艺术生命既是寂寞的也是沸腾的,正是寂寞给了他艺术创作的自由,孤独的虚空正是他自由舞蹈的天地。寂寞使人自由,孤独使人圆满;寂寞者是艺术的消费者,孤独者是艺术的创造者。无论他禅坐于茶台或舞动于书案,都在以他自己执着的追求赋予生命以不可复制的独特意义。

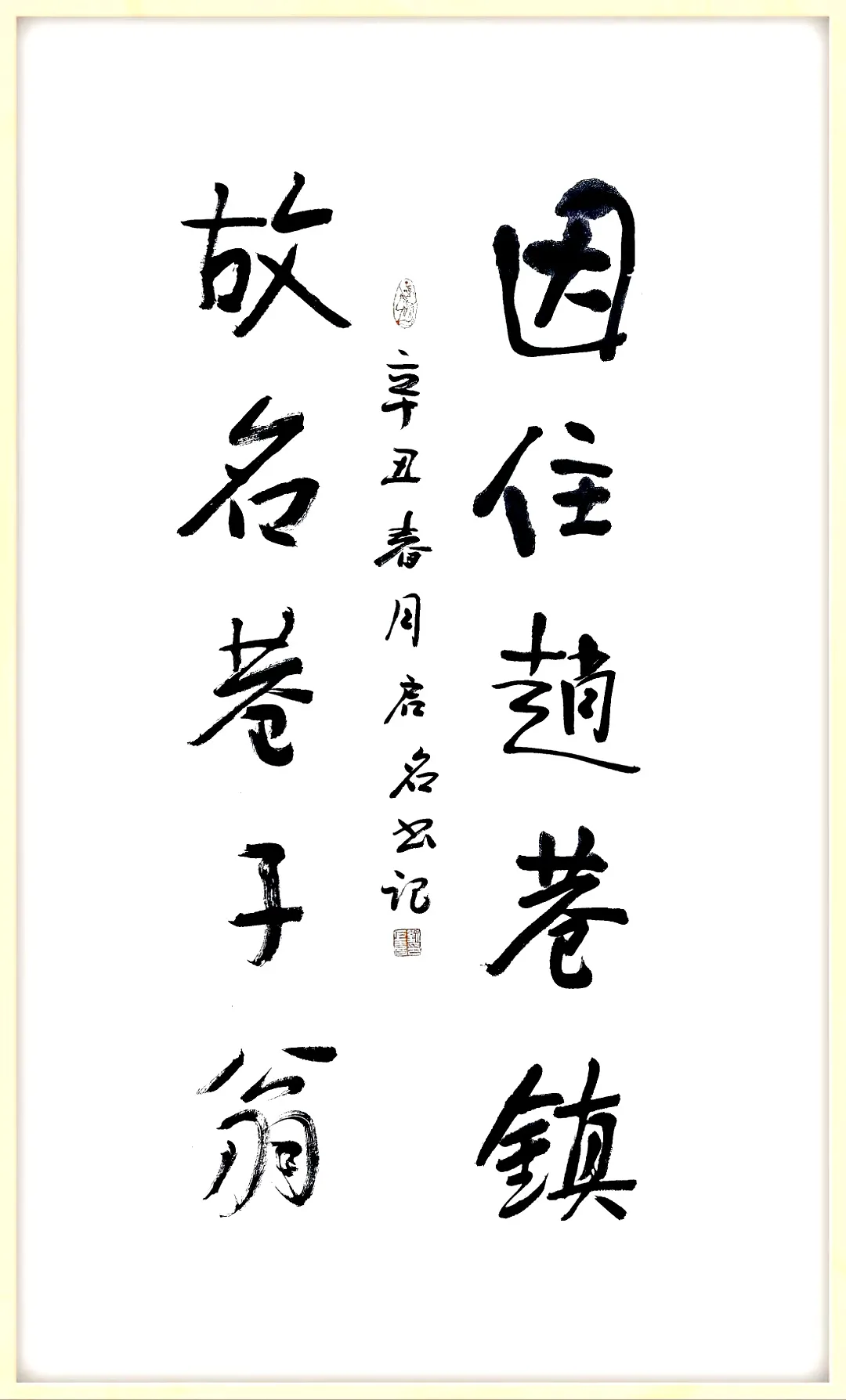

刘巨喜非儒非道,但骨子里涌动着道家的思想。所以他甘于退隐山林、寄情山水而自得其乐;甘于淡泊名利、高蹈自赏而游戏红尘,胸有机杼而置身局外。既孤傲脱俗、神游酣畅而又心系天籁。窃以为,道家一旦与艺术结缘,他的艺术生命注定有如破石之松、傲雪之梅,或将成为沧海巨浪中的一座灯塔。

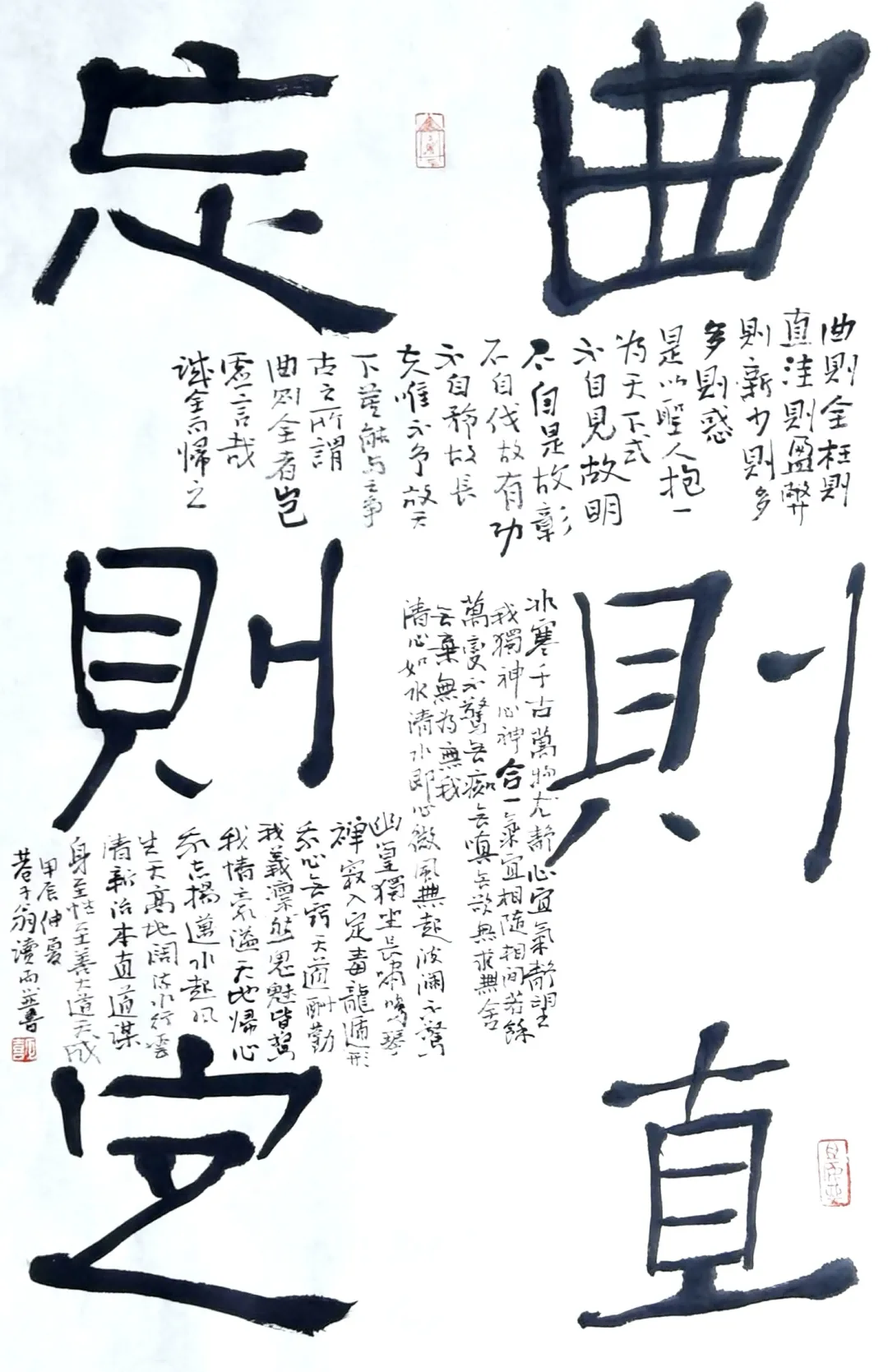

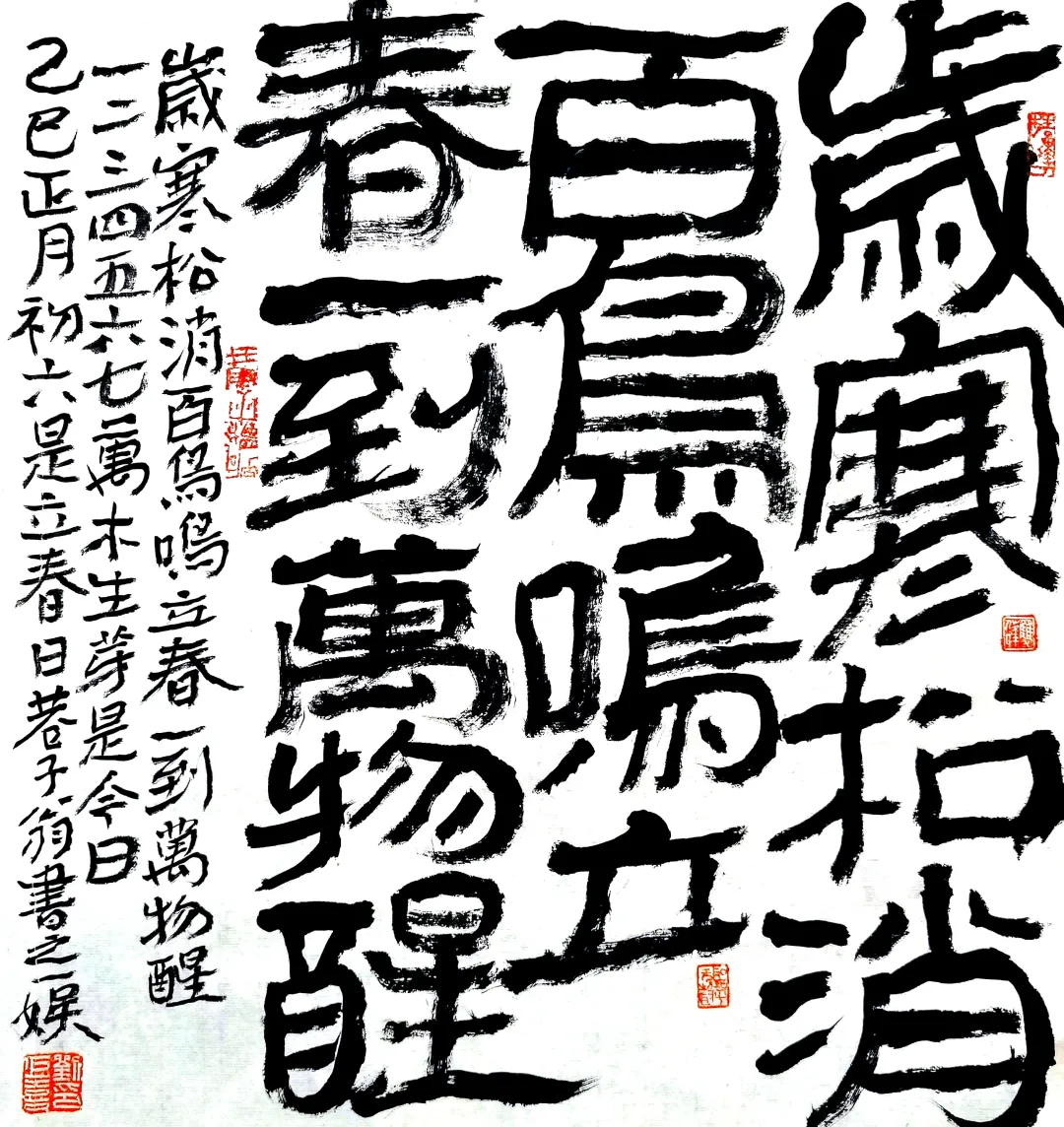

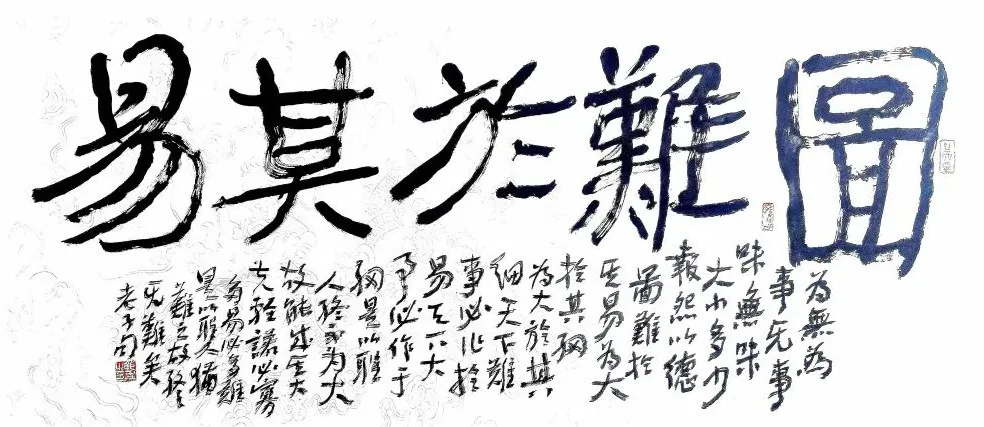

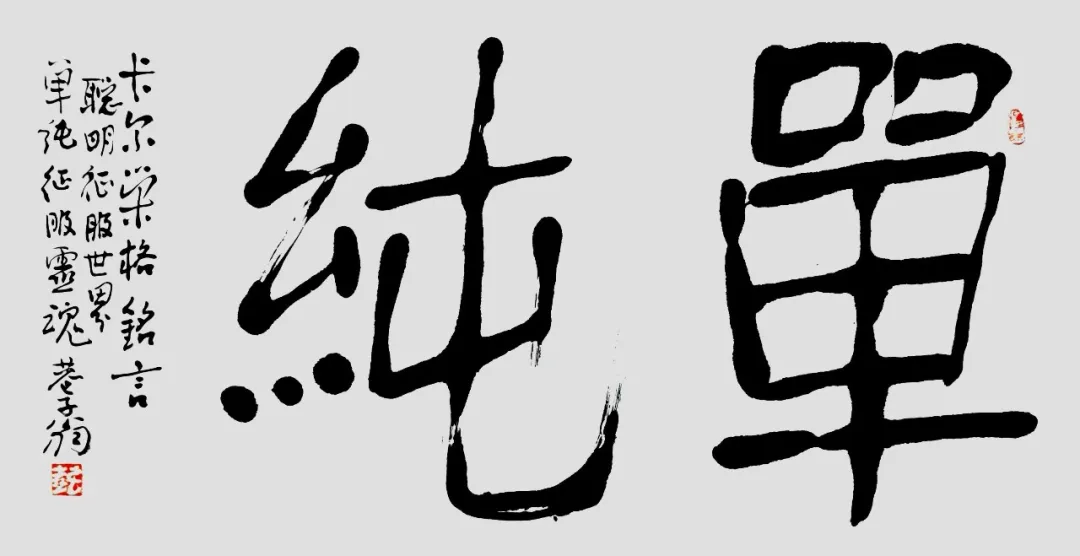

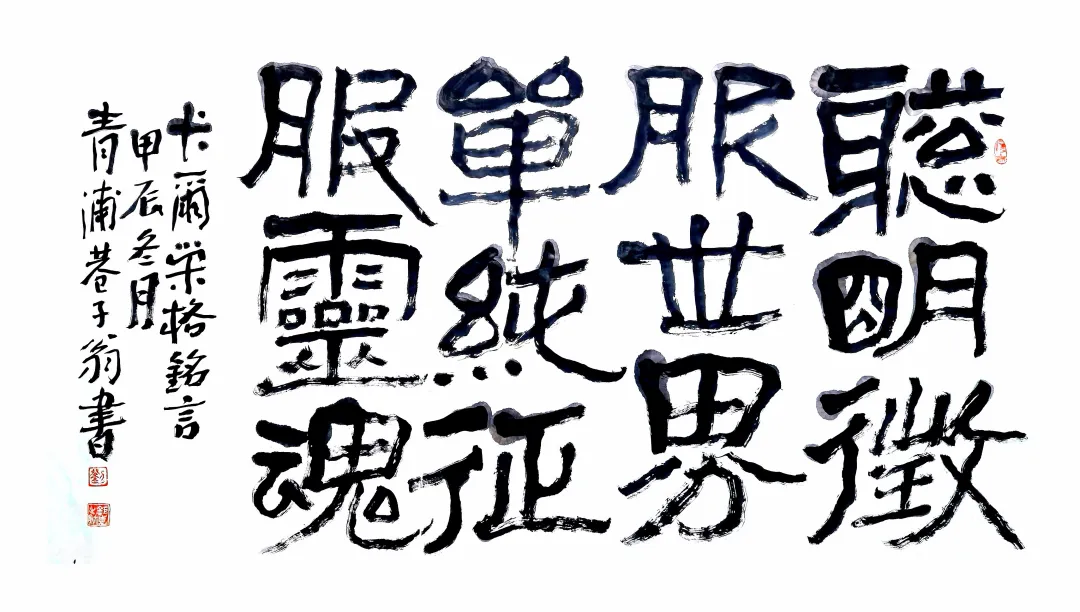

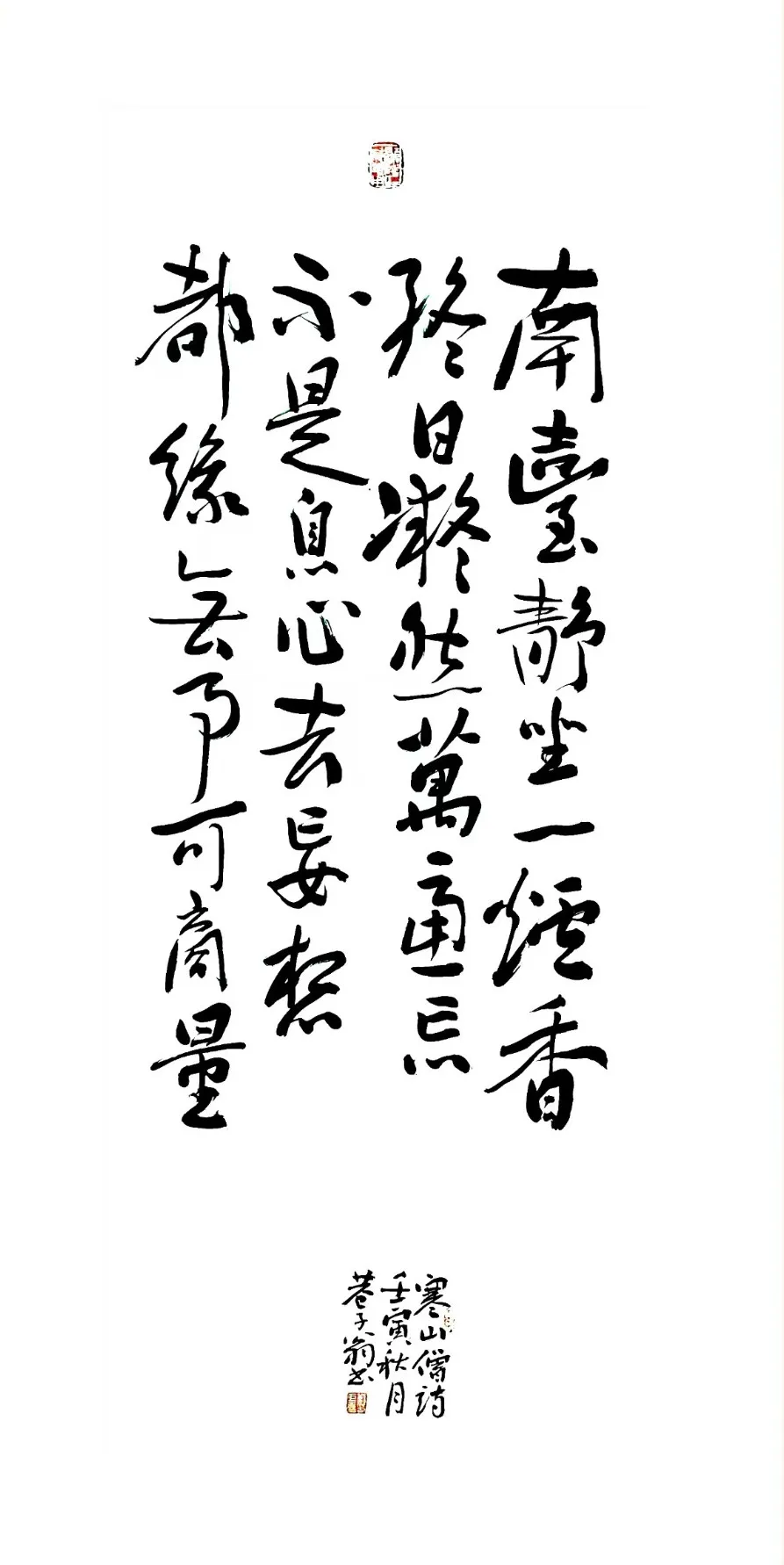

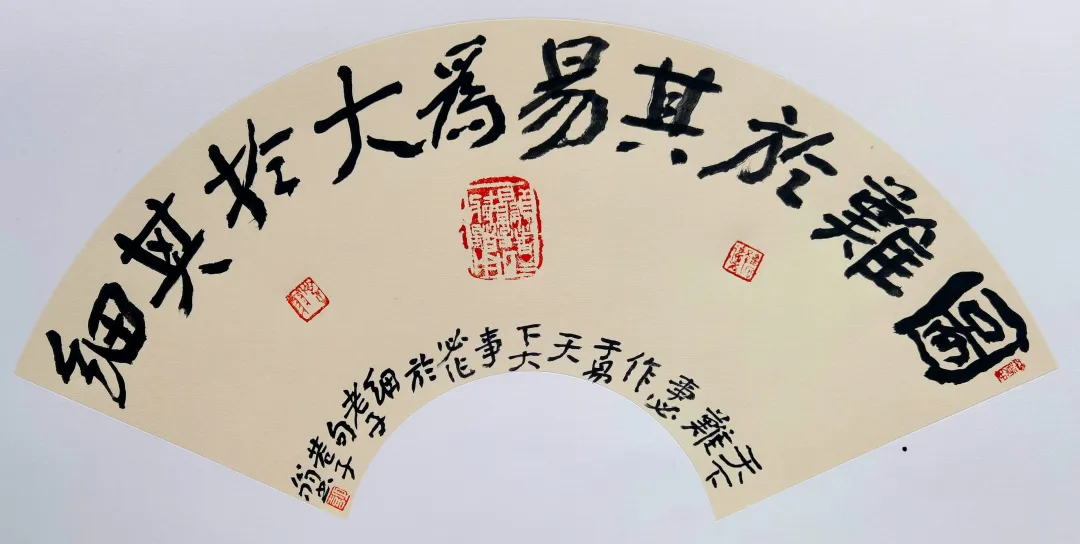

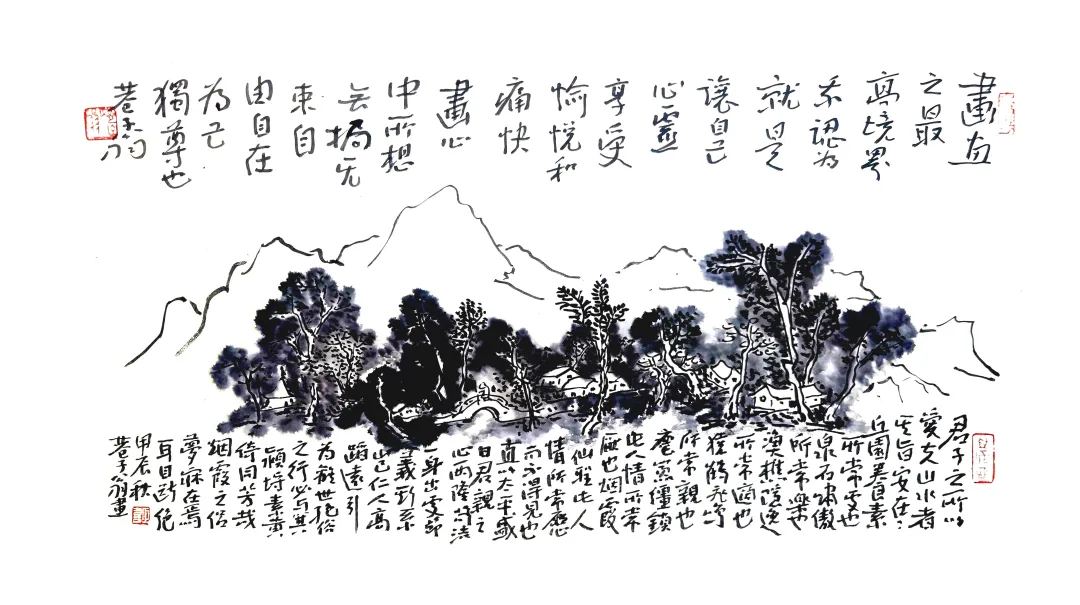

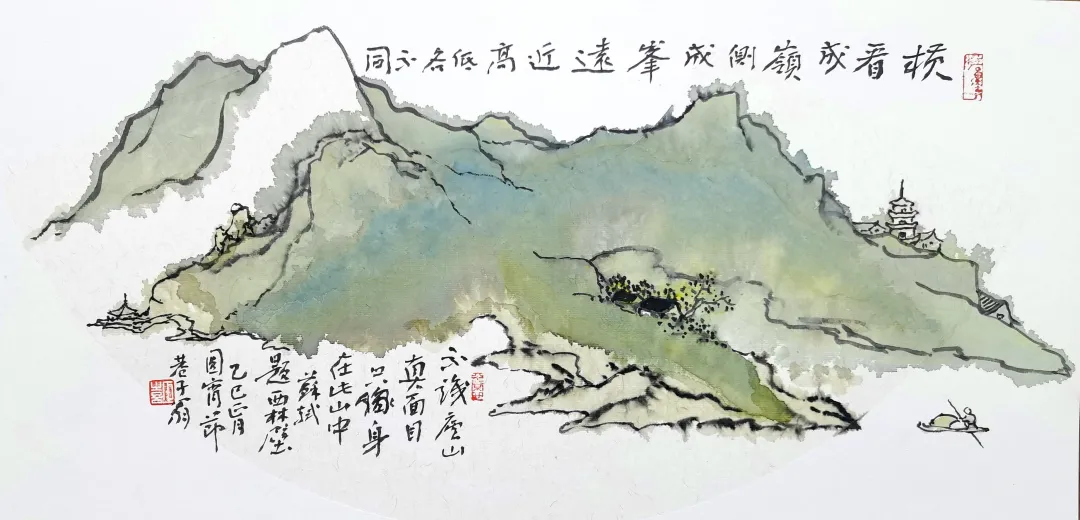

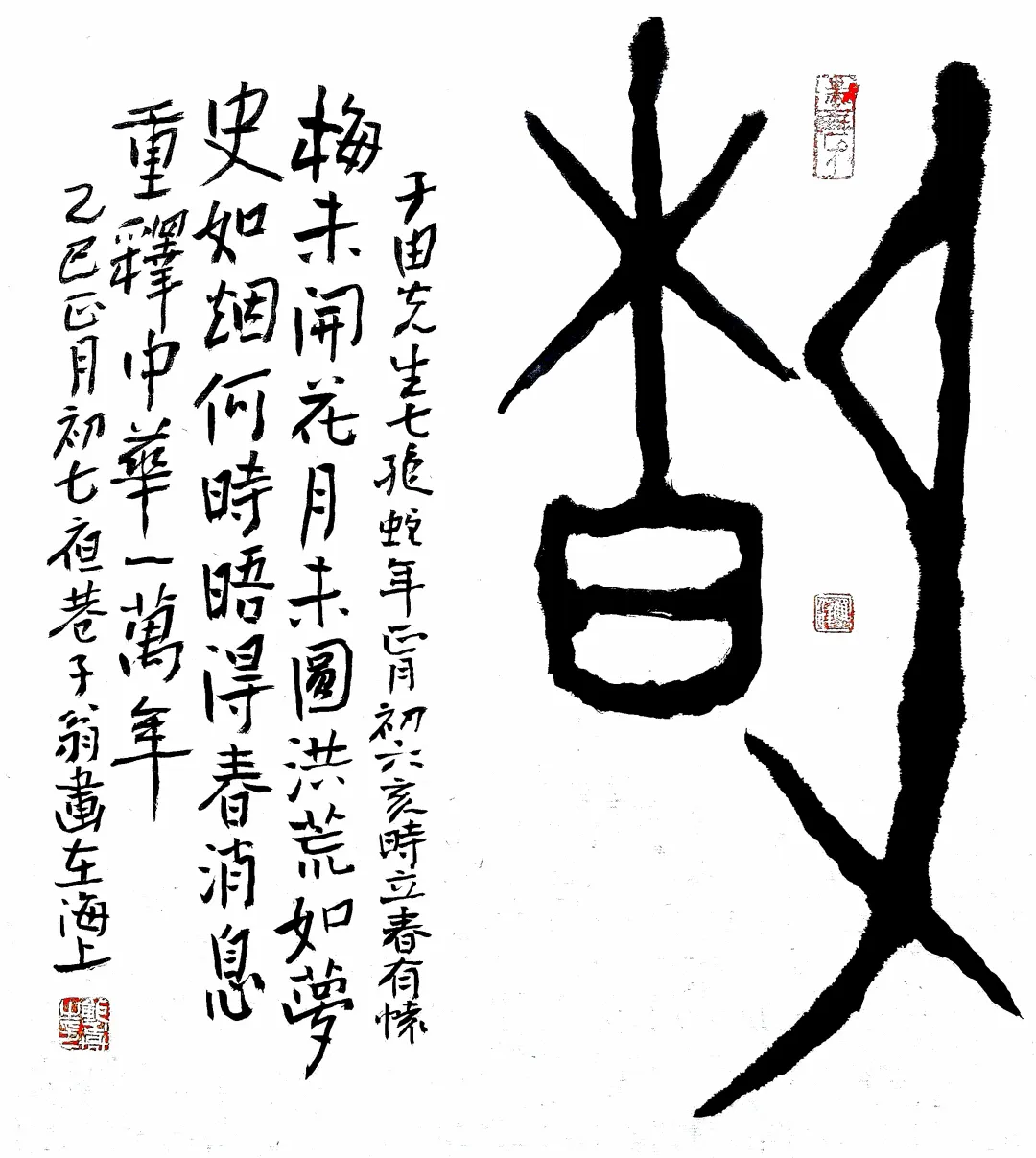

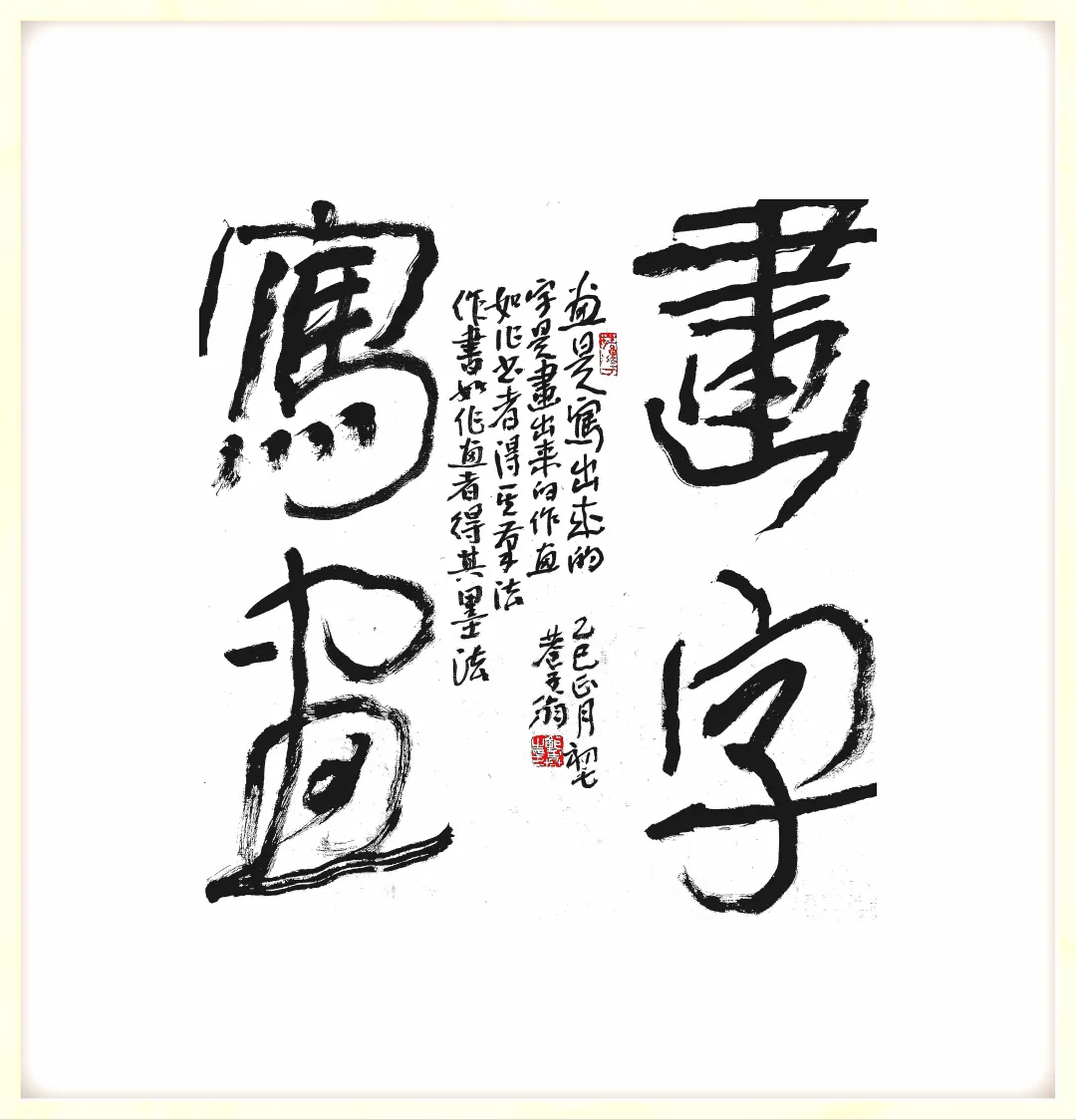

刘巨喜工书善画。读他的书法,我有种“赏心悦目”的冲动,既为其笔墨线条的沉稳老辣而钦佩,又为其结体的多变性与趣味性而折服,还为他宁静致远的章法所遐想……让人顿悟“道法自然”的无穷奥秘。

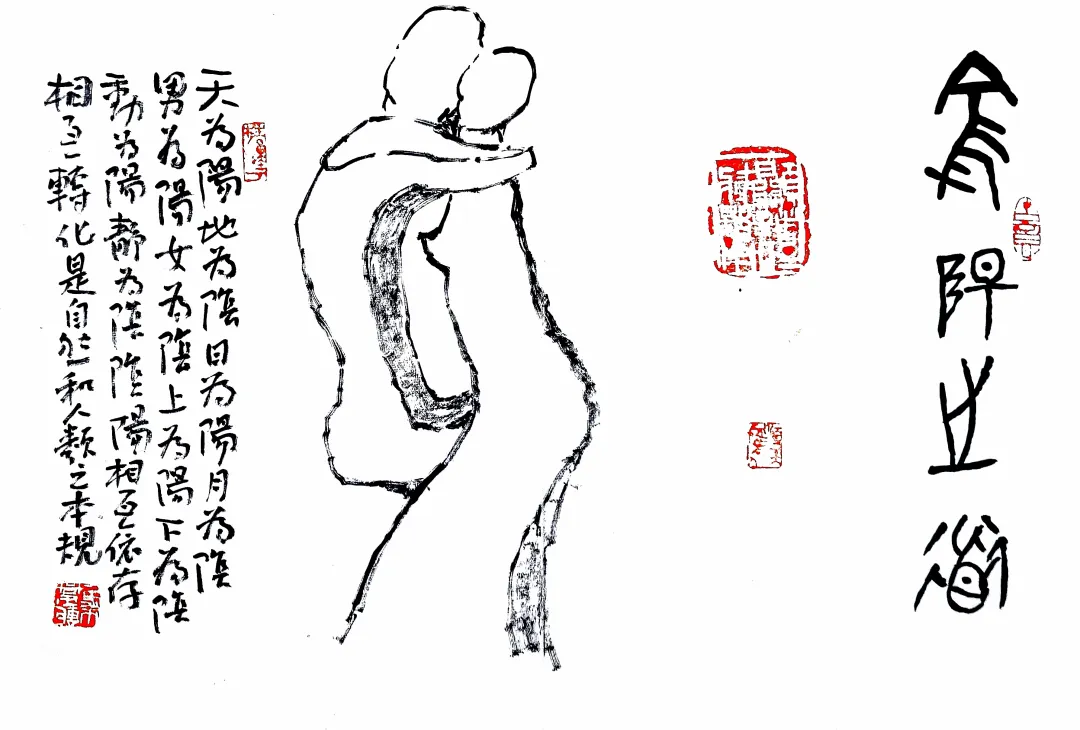

《老子》曰 :“人法地,地法天,天法道,道法自然”。说的是天地运行的规律所依据的是大自然的本来状态。它同样揭示了中国书法一个重要特点,也就是除了可以微妙地、不同程度地体现着包括性情在内的主体世界外,还可以契合于客体世界的最高范畴——“道”与“自然”。正如蔡邕在其《九势》中所说:“夫书肇于自然。自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣”。

“书之至者,妙与道参,技艺云乎哉!”说的是书法到了一定的境界,已神奇地与“道”相通了,这种高度的自由,已经不是单纯的技巧与功力的展示,也不仅仅单纯是“法度”的传承,而是“道”的表现,是书家得物象之形,均造化之理,囊括万殊而裁成一相,以无为而为之。

有道是“宇宙一大书法,书法一小宇宙”。自然造化的千汇万状,对书家产生着无穷的意味与启示,于书写中表现出气韵的生动,章法的开阖,结体的和谐,张力的抗衡,势能的转化,生命的律动。体现出动与静、刚与柔、虚与实、欹与正……等等交互变化与呼吸节律。这些“乾坤之阴阳”,无不显现在刘巨喜书法的点画、结体、章法与墨法之中,给人以愉悦的享受,让人于有限的形式中陶冶无限的审美,而这个“无限”,正是宇宙万物的规律与精华。

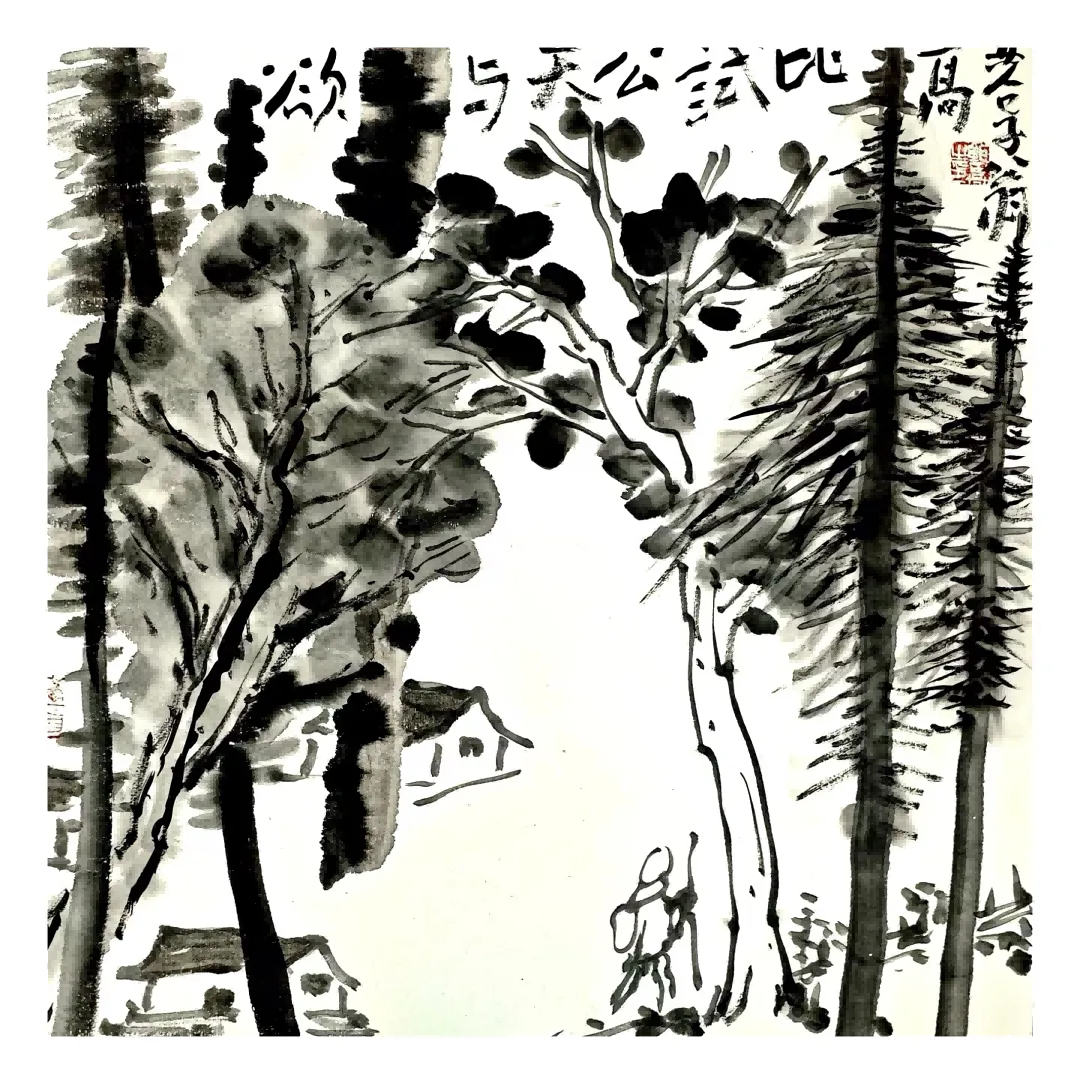

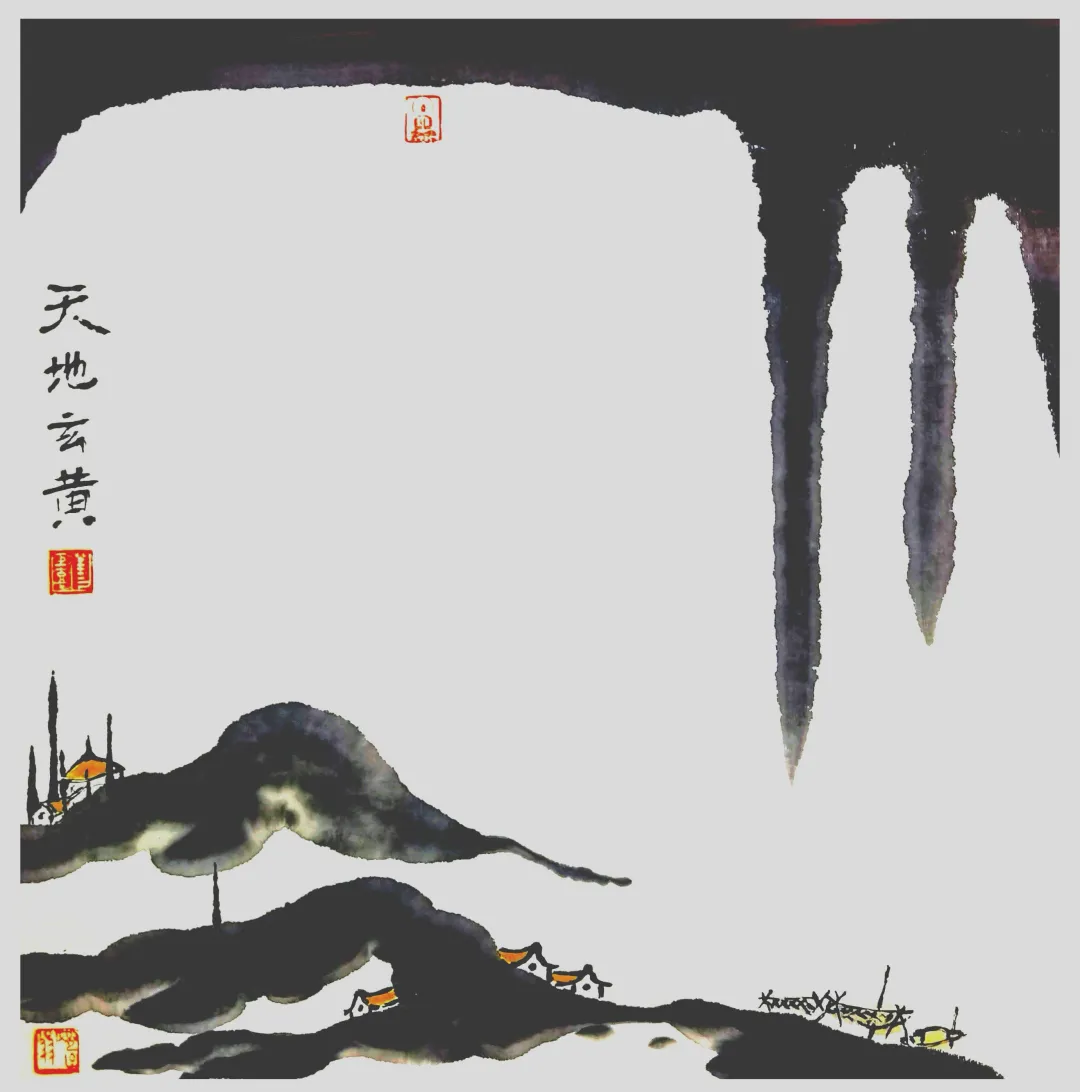

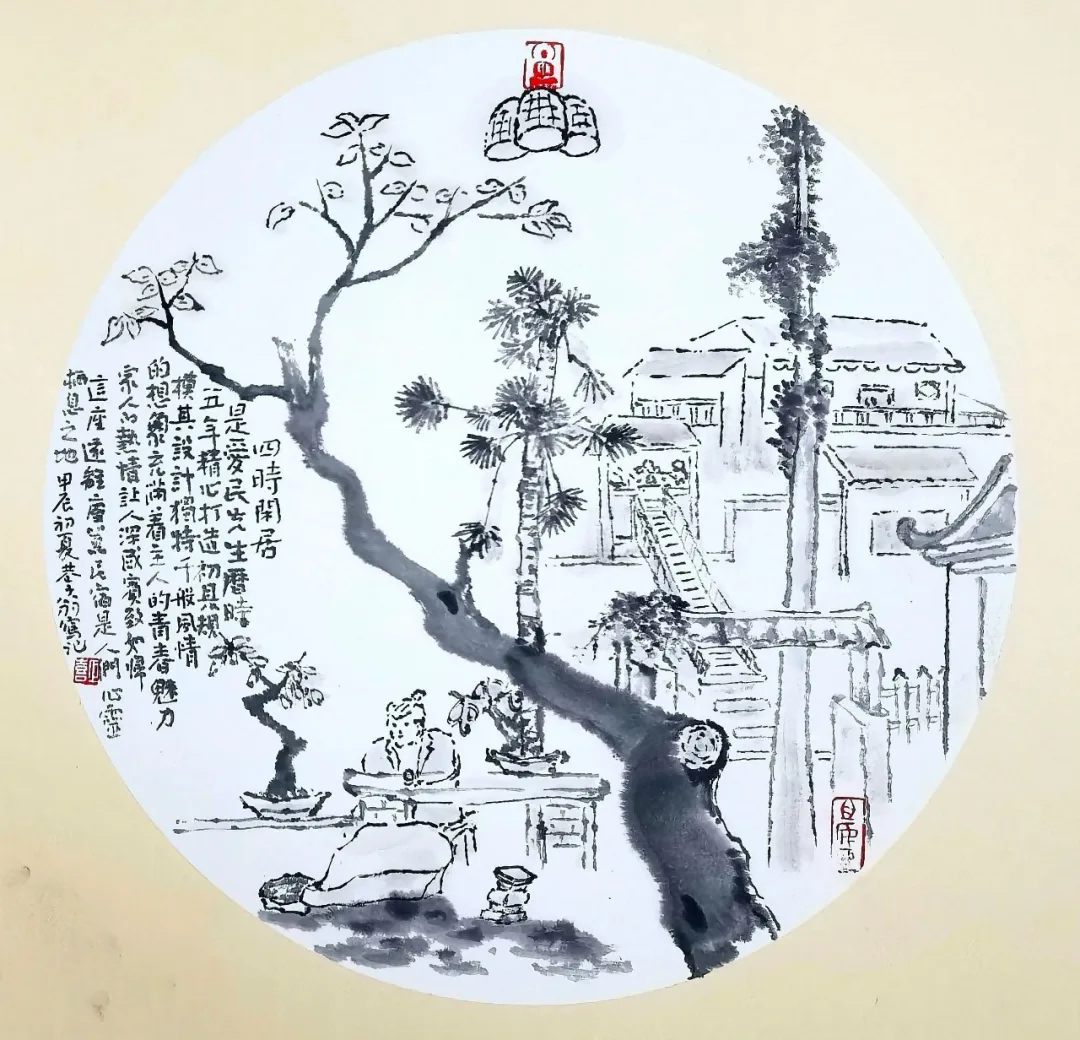

自古有“书画同源”之说,历代绘画名家大都是书法行家。然而遗憾的是,当代的许多书法家不见得就懂画,而诸多画家的书法水准委实不敢恭维,“妙手丹青毁于翰墨”的现象屡见不鲜。而刘巨喜却是位难得的书、画两栖高手。常有道中人如是评价他:画比字好。这让我想到了宋人卢钺的《雪梅》诗:“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。”对于国画,我是个只凑热闹不谙门道的外行,所以我只能说:品刘巨喜的画,你的灵魂会受到“净”的洗涤;你的眼睛会受到“美”的刺激;你的心理会受到“静”的熏陶;你的精神会受到“雅”的启迪。

记得著名学者周行易先生曾经在评价画家王憨山时说过一段这样的话:“他的画绝不仅限于技术,其境界也不停于纸上,他的画是与画外空间完全融为一体的,在他的画作与宇宙之间,有一股强大的气在流动……我们仰望山峰时往往只注意到了它的高和陡峭,而忽视了山腰下的深壑……他胸中所藏的那个深壑中博大的文化气场,是垂天之云彩……”周先生是著名的文艺评论家,而先生又与刘巨喜是挚交,如果要周先生来评刘巨喜的画,我想那风景一定不会比上面这段文字逊色的。

刘巨喜是湖南娄底人,他并非书画科班出身,也不曾从事文化艺术工作,原是涟钢集团的政工干部,从小喜嗜书法并遍访名师,书法师从赵冷月先生,绘画师从黄定初先生。花甲之年又自费入中央美院姚呜京教授山水画班进修,不到十年的功夫,他居然以“玩”的心态,由一个“门外汉”轻松傲步书画艺术的殿堂!敬畏之后,我有了一种疑惑:娄底地处湘中山区,经济与交通并不发达,过去习武成风,以致民风彪悍,然而在近现代却出了诸多的文化名人,如曾国藩、蔡和森、蔡畅、陈天华等;当代湖南省内的书画名家中,娄底籍人士几乎占了半壁江山,如曾彩初、王憨山、黄定初、鄢福初、邹传安等。我想,个中缘由或许与梅山文化有着某种必然的基因联系?又想到:再过经年,或将还有关于刘巨喜的传奇?

责任编辑:罗明忠

- 《岁朝华章》——廖志康作品邀请展 | 2025

- 艺术个案研究 | 蒋立峰:“云水写禅心” | 2025

- 艺术个案研究 |谢立民:“松风入墨痕” | 2025

- 《无问西东》中国式现代美术新篇章 | 郭银峰2025