中国文艺,承载着中华民族伟大复兴的壮丽愿景。美在中国,是五千年文明沉淀的瑰宝,是新时代精神的璀璨光芒。从这片古老而又充满活力的土地上汲取灵感,以笔墨丹青、音符旋律,勾勒出一幅幅时代画卷,书写着一曲曲民族赞歌。

“美,不仅在于形式,更在于精神。”这不仅是对中国文艺的深刻理解,更是对文艺工作者的深情寄语。中国精神,是坚韧不拔的奋斗精神,是自强不息的创新精神,是团结协作的集体精神。文艺,作为中国精神的镜像,它应当是时代精神的风向标,是民族精神的灯塔。

“让中国精神在文艺高峰闪亮”,意味着我们要以中国精神为引领,以文艺创作展现中国精神的深度与广度。这要求我们在创作中,既要仰望星空,追求艺术的至高境界,又要脚踏实地,扎根于中国大地,从中国精神中汲取不竭的创作灵感。只有这样,我们的文艺作品才能既有高度,又有温度,既有深度,又有广度,成为照亮中国精神的明灯,成为推动中国文艺繁荣发展的强大力量。

总书记曾深情指出:“文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。”这不仅是对文艺价值的高度肯定,更是对文艺工作者的深情寄语。在新时代的征程上,让中国精神在文艺高峰闪亮,成为我们共同的使命与追求。

在新时代的征程中,我们应当让中国精神在文艺高峰上熠熠生辉,用文艺的力量,讲好中国故事,传播好中国声音,展现真实、立体、全面的中国。让“美在中国——让中国精神在文艺高峰闪亮”成为我们共同的追求和行动指南,共同书写属于新时代的辉煌篇章,让中国文艺在世界舞台上绽放更加夺目的光彩。

王四新,法学博士,中国传媒大学教授,博士生导师、中国传媒大学人类命运共同体研究院副院长。研究领域主要集中在互联网治理相关的政策与法律问题。参与参与过包括《网络安全法》、《网络信息内容生态治理规定》等法律、法规、部门规章和大量涉及互联网治理的规范性文件的立法论证、解读等方面的工作,主持完成了20余项科研项目,包括国家社会科学基金重点项目,在各类期刊上发表学术论文多篇。

在中国传媒大学的讲台上,王四新教授以法学专家的身份传道授业;而在笔墨纸砚间,他又以书法家的姿态挥毫泼墨。作为中国传媒大学人类命运共同体研究院副院长、互联网治理领域的权威学者,王四新不仅在网络政策与法律研究上建树颇丰,更在书法艺术上展现了深厚的文化底蕴。他的书法作品笔力雄健、气韵生动,成为法学理性与艺术感性交融的独特表达。

王四新篆书:古籀新韵与时代精神的对话

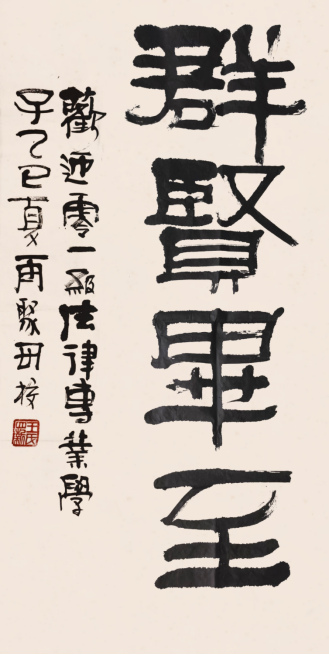

王四新先生的篆书创作,在当代书坛以其独特的学术自觉与鲜明的时代意识,为这门古老书体注入了新的生命力。其作品既非对传统的简单复制,亦非无根之木的标新立异,而是在深刻理解古法基础上的创造性转化与创新性发展,展现出学术深度与时代脉搏的共振。

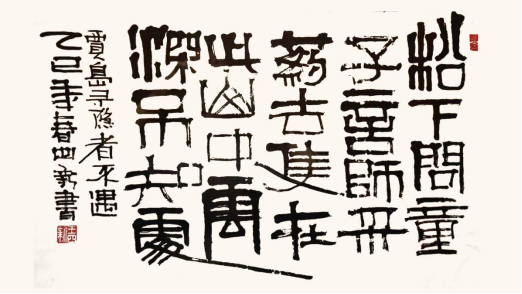

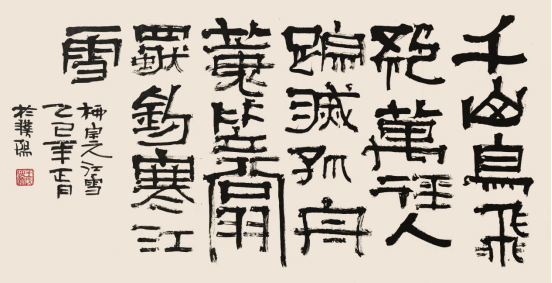

王四新 《群贤毕至》 180×97cm

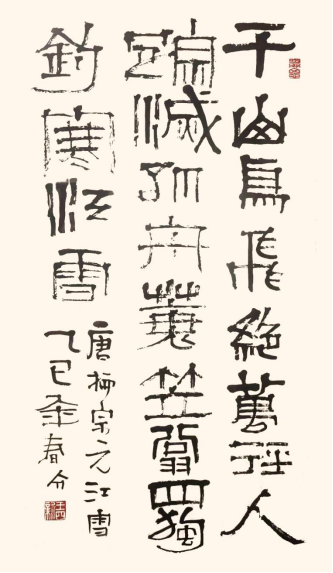

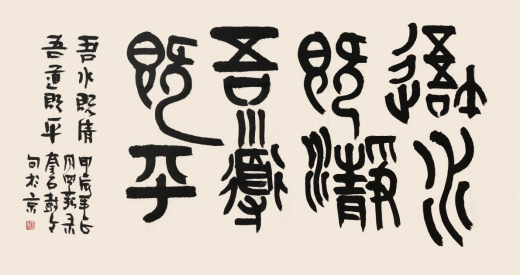

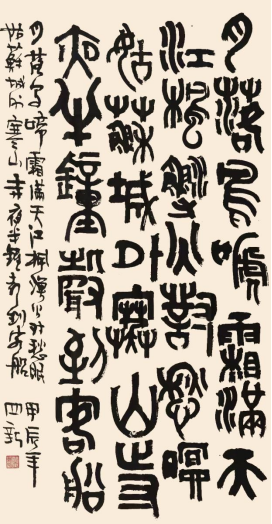

王四新 《<江雪>柳宗元》 136×68cm

一、 学术根基:溯洄古籀,深研理法

王四新篆书的学术性,首先体现在他对篆书本源的敬畏与精研:

1.古文字学养支撑:他深谙《说文解字》,对甲骨、金文、石鼓文、秦小篆乃至汉篆缪篆等各时期篆书文字形态、构形规律、风格流变有着系统性的研究与把握。这使其创作绝非“画字”,而是建立在文字学严谨规范之上的艺术表达。

2.笔法体系的贯通与重构:他不仅追求中锋圆劲的篆籀古法,更在笔法上大胆探索:

“金石气”的当代诠释:汲取青铜器铭文铸刻的凝重感与石刻文字的斑驳感,运笔中融入提按、顿挫、涩行等变化,线条在圆润流畅之外更显苍茫朴厚、力透纸背,超越了单一匀净的铁线篆模式。

王四新 《<寻隐者不遇>贾岛》 136×38cm

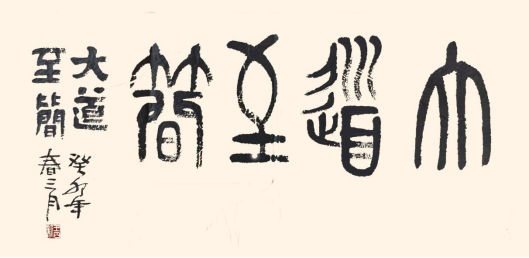

王四新 《大道至简》 136×68cm

“书写性”的强化:打破小篆过于规整的程式,在行笔中注入节奏感和微妙的韵律变化,使静态的篆书焕发出内在的生命律动,笔意更为连贯生动。

3.章法空间的学术性经营:其章法布局在遵循篆书整体和谐的基础上,巧妙融入现代构成意识:

疏密对比与虚实相生:借鉴古玺印布局及金文章法,强化字间、行间的疏密聚散关系,制造视觉张力。

轴线变化与动态平衡:部分作品中,单字轴线或行轴线产生微妙的欹侧摆动,在保持整体稳定感的同时,营造出灵动活泼的现代气息。

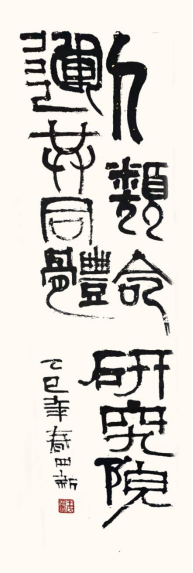

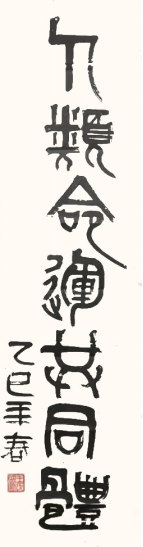

王四新 《书法》 136×34cm

王四新 《书法》 136×38cm

二、 时代精神:古体新貌,回应当下

王四新篆书的时代性,则表现为其艺术语言对当代审美与文化语境的敏锐回应:

1.视觉张力的强化:在信息爆炸、图像主导的视觉文化时代,其作品通过:

线条质感的丰富性:枯湿浓淡、刚柔并济的线条变化,极大增强了作品的视觉冲击力和可读性。

字形结构的适度夸张与变形:在尊重文字基本结构的前提下,对部分笔画或部首进行适度的夸张、移位或变形处理,强化形式美感与个性特征,使之更符合现代人的视觉经验。

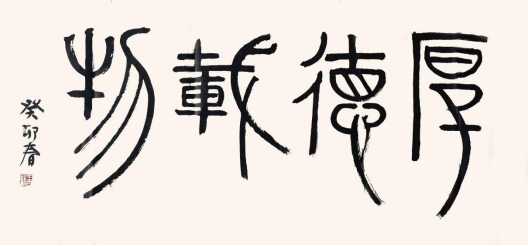

王四新 《厚德载物》 136×68cm

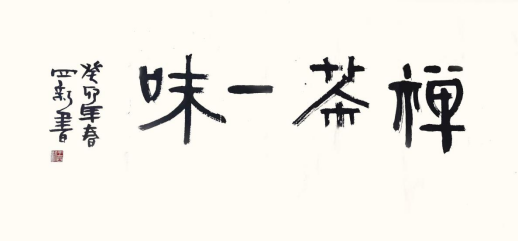

王四新 《禅茶一味》 136×68cm

2.“意”与“情”的凸显:超越篆书常被诟病的“工艺性”,王四新更注重通过笔墨传达个人心性与时代感受:

抒情性的注入:作品或雄浑磅礴,或清雅古澹,或奇崛生辣,皆与其创作心境、书写内容紧密相连,赋予古老书体以鲜活的情感温度。

抽象意味的探索:其部分极具构成感的作品,线条与空间本身成为重要的审美对象,具有现代艺术的抽象意味,引发观者对形式本体的思考。

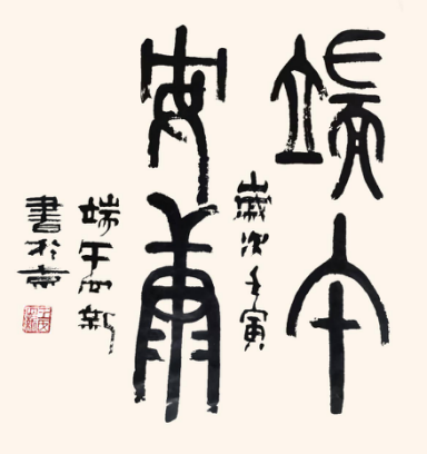

王四新 《端午向新》 68×68cm

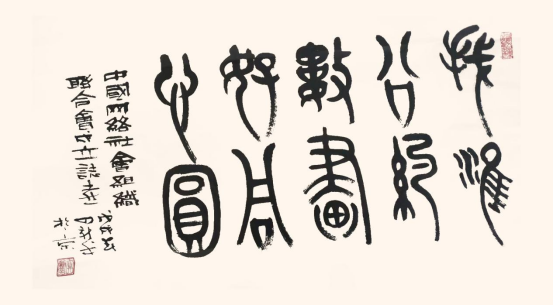

王四新 《弘道崇德》 136×68cm

3. “草篆”意趣的探索(部分作品):在严谨的篆法框架内,大胆融入行草书的笔意与连贯性,使字势更加飞动,气息更为贯通。这种探索并非混淆书体界限,而是以篆为本,寻求静态文字中的动态生机,回应了当代艺术对速度感与表现力的追求。其“草篆”探索常围绕“书写性”与“可辨识度”的平衡展开学术讨论,具有鲜明的实验性与先锋性。

4.文化基因的当代转译:王四新并未将篆书视为博物馆中的“标本”,而是视其为流淌在中华文化血脉中的活态基因。其创作致力于:

激活传统符号:使古老的篆书文字成为承载当代文化精神的有效载体。

沟通古今审美:架起传统美学精神与现代审美需求之间的桥梁,证明古典艺术形式在当下依然具有强大的表现力和感染力。

王四新 《书法》 136×68cm

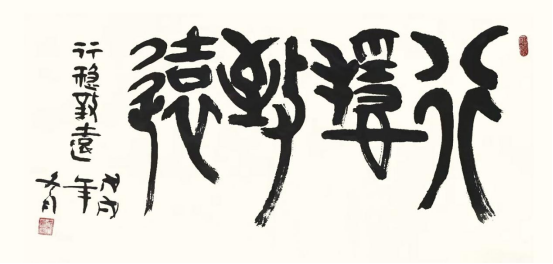

王四新 《行稳致远》 136×68cm

三、 学术与时代的融合:价值与启示

王四新的篆书实践,其核心价值在于成功实现了“古”与“新”的辩证统一:

“古”是根基: 深厚的学术底蕴确保了其创新的合法性,避免了无源之水的肤浅。

“新”是灵魂:鲜明的时代意识则赋予传统以现实意义,使其免于沦为僵化的古董。

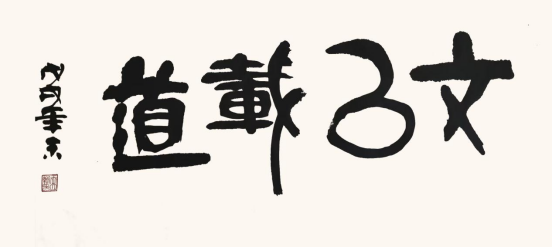

王四新 《文以载道》 136×68cm

王四新 《书法》 100×50cm

他的探索启示我们:

书法传统的继承,关键在于把握其内在精神(如“金石气”、“书写性”、“中正之气”)而非拘泥于外在形貌。

书法的时代性创新,需根植于传统文脉,并敏锐感知当下文化语境与审美变迁,进行创造性的转化。

篆书在当代仍具有巨大的发展空间,其独特的抽象性、装饰性和历史厚重感,可以通过个性化的笔墨语言和现代形式构成,焕发出全新的艺术魅力。

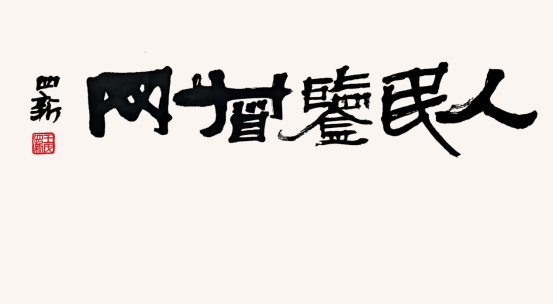

王四新 《人民监督网》 100×50cm

王四新 《书法》 100×50cm

王四新的篆书艺术,是学者之思与时代之手的共同结晶。他以深厚的学养为锚,以开放的视野为帆,在古籀的浩瀚海洋中航行,成功打捞出契合当代精神的艺术瑰宝。其作品不仅拓展了篆书艺术的表现维度,更以其深刻的学术性和鲜明的时代感,为这门古老艺术在21世纪的生存与发展,提供了极具启发性的典范。他的实践印证了:真正的创新,是让传统在时代的土壤中,开出崭新的花。

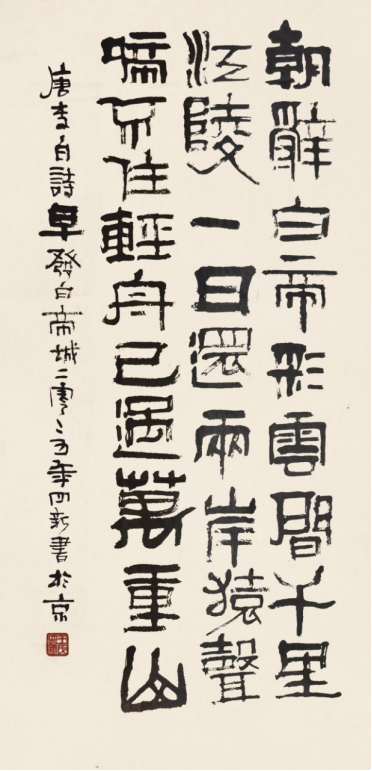

王四新 《<早发白帝城>李白》 100×50cm

王四新 《书法》 136×68cm

责任编辑:罗明忠