艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

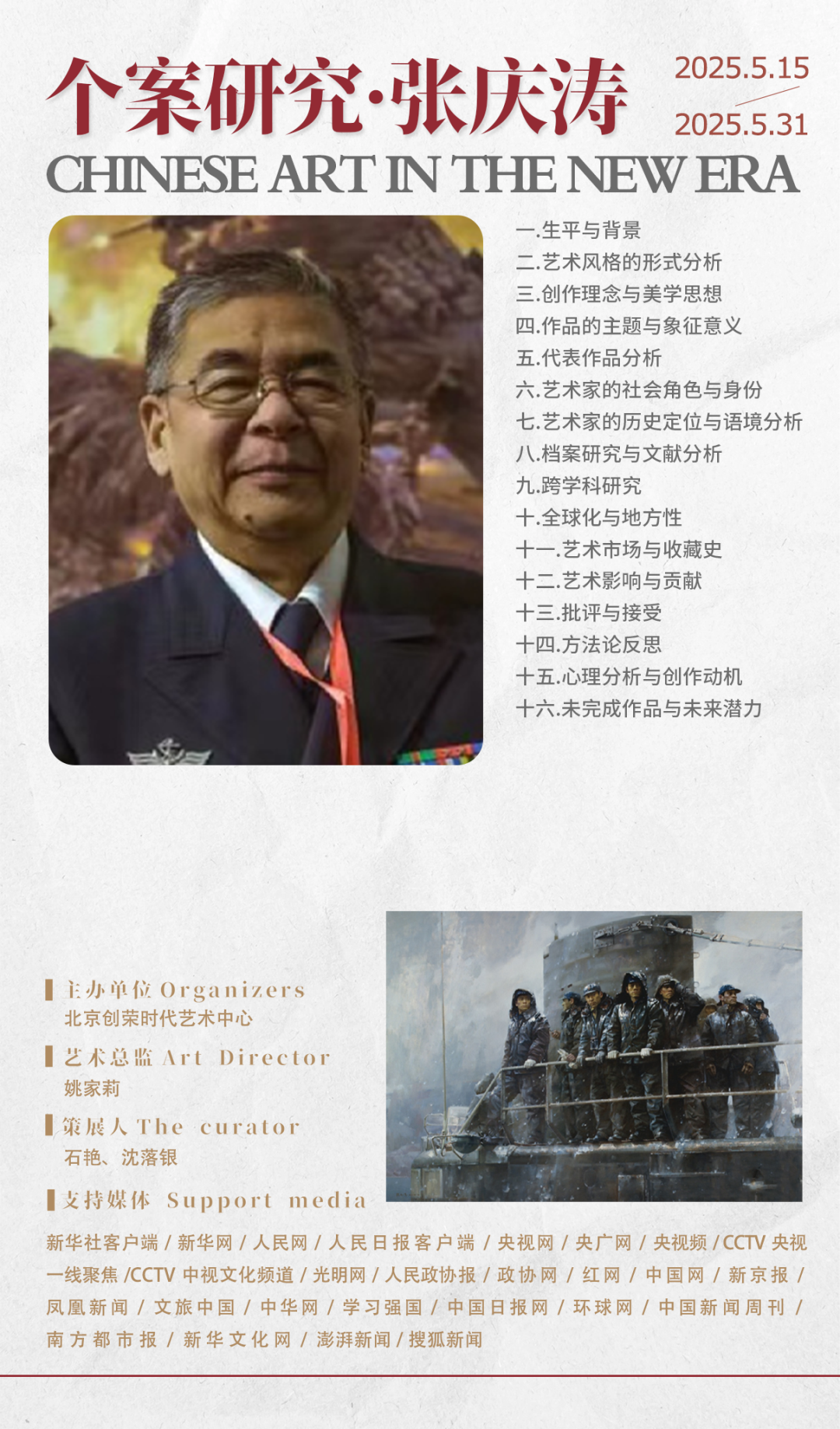

张庆涛,浙江嘉兴人,中国著名油画家。1949年2月生于上海。毕业于上海美术学校、解放军艺术学院。中国人民解放军海军政治部创作室专业创作员、国家一级美术师,中国美术家协会会员,国务院政府特殊津贴。

重要参展经历:

第六届全国美展、第八届全国美展、第九届全国美展、第十届全国美展、第三届中国油画展。

1.艺术生涯与创作背景

张庆涛作为中国当代军事历史题材油画的代表性画家,其艺术生涯与军旅身份和历史使命感紧密交织。祖籍浙江嘉兴,1949年2月出生于于上海的张庆涛,1965年进入上海美术学校接受专业美术训练,师从许力民、孟光、凌启宁、曹有成等先生,奠定了他扎实的造型基础和写实功力。后经解放军艺术学院深造,在高虹、何孔德、艾民有等军事画前辈的深度影响下,他逐步形成了融合现实主义精神与革命浪漫主义情怀的艺术风格。作为海军政治部创作室专业创作员、国家一级美术师,张庆涛的艺术创作始终扎根于军事历史沃土,以画笔为武器,在画布上构建起一座座革命历史的精神丰碑。

张庆涛的艺术成就体现在其持续四十余年的创作生命力中,从1984年第六届全国美展开始,他连续五届入选这一中国美术最高规格展览(第六至第十届),并参与第三届中国油画展等专业性大展。他的作品获得多项国家级荣誉:第九届全国美展银奖与铜奖、第六届解放军文艺奖、建军75周年美展金奖以及“抗洪精神赞”专题展金奖等。这些奖项不仅肯定了其艺术造诣,更彰显了他对军事美术创作范式的突破性贡献。

表:张庆涛主要艺术成就概览

张庆涛的创作历程可划分为三个阶段:早期(1980年代)以战士日常生活为主题,探索人性化表达;中期(1990年代)转向重大历史事件重构,强化戏剧张力;后期(2000年后)聚焦历史悲剧性史诗,追求精神升华。这种演变轨迹反映了一位军旅画家从现象描摹到本质追问的思想深化过程,也折射出中国军事美术从政治宣传向人文关怀的转向。

2.历史主题的史诗性表达

2.1《湘江·1934》的历史观照

张庆涛艺术生涯的巅峰之作当属自1987年自发创作动机至2010前后完成巨幅油画作品《湘江·1934》,时间长达23年,这篇470cm×220cm的鸿篇巨制成为“国家重大历史题材美术创作工程”创作的史诗性作品。该作品以红军长征史上最惨烈的湘江战役为题材,表现了1934年11月中央红军在湘江防线与国民党军队血战九昼夜,兵力从8.6万锐减至3万的悲壮历史。选择这一题材源于张庆涛对历史真相的执着——湘江战役因其惨烈曾长期被史书淡化,而他认为“所有的史诗都具有悲剧性”,这一战役中牺牲精神所折射的信仰力量值得被永恒铭记

为还原历史真实,张庆涛进行了长达二十年的史料研究。自1987年起,他系统研读《星火燎原》等党史文献,搜集亲历者回忆录,甚至亲赴湘江战场遗址考察。在创作准备中,他特别注重历史细节的真实性:画中红军衣着破烂、装备杂乱,有观众曾质疑这一处理,张庆涛解释道:“这就是一个穷人队伍的经济状况,不必回避。共产党穷成这样,不可能都穿得整整齐齐的。”这种对历史本真的坚守,使作品摆脱了概念化英雄塑造的窠臼,展现出震撼人心的真实力量。

2.2悲剧史诗的视觉建构

在艺术表现上,《湘江·1934》展现了张庆涛对历史画形式语言的突破性探索:

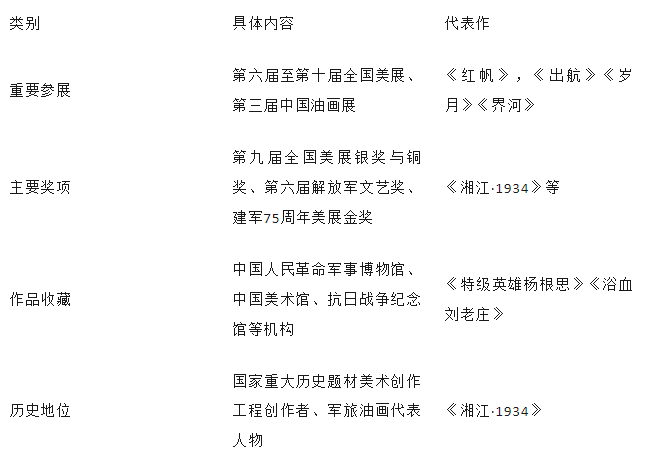

空间结构创新:采用“正面展开”的视角,让浮桥的斜线贯穿画面,人体构成“不同形状的团块”,在浮桥上“拥挤、碰撞、穿插”,形成动荡的视觉节奏。偏高的视平线展现远处渡口源源不断的队伍,暗示战役的宏大规模。

历史人物塑造:突破传统领袖画的模式,将中革军委七位领导人置于普通战士行列中,呈现他们在危机中的真实状态:博古的痛苦沮丧、李德的木然失态、周恩来的焦虑悲愤、朱德的紧绷警觉。毛泽东的形象塑造尤为突破——他“拖着病躯,拄着打狗棍,长发飘散,神色苍茫”,在乱云透出的光线中思索革命前途。

色彩情感表达:以沉郁的冷色调为基底,局部点缀血红色与苍白色,象征牺牲与希望的交织。浓重的油彩肌理强化了战场的物质感与沉重感,使画面具有触动人心的力量。

这种悲剧性美学的建构,使作品超越具体事件,升华为对信仰与牺牲的永恒追问。正如张庆涛所言:“在悲剧性史诗画面中,透射出理想之光、信仰之光、希望之光...走过湘江,胜利的曙光也就开始升腾了。”

2.3生命体验与精神提炼

《湘江·1934》的创作过程堪称一场艺术与生命的淬炼。张庆涛为完成这一巨作付出了超乎寻常的代价:在简陋工作室中(仅由旧展板围成),他沉浸在历史情境中,被夫人形容为“整天失魂落魄,一脸苦黑色”。因拒绝为赶展期而降低质量,他错过2009年国庆60周年大展,获得项目组特许延期一年。

在最后冲刺阶段,张庆涛已出现脑梗前兆(视物重影、行走不稳),仍坚持创作。2010年6月2日完成最后一笔的次日,他便因脑梗住院。对此他坦然表示:“没有玩的工夫,一天要完成多少东西自己心里要有数,要从心里出发,要用心做事,才能抓住观者的心——先感动自己,才有可能感动别人。”这种以生命灌注艺术的创作态度,使《湘江·1934》成为真正意义上的“生死之作”,也成就了其震撼灵魂的艺术力量。

3.军事绘画的艺术突破与风格特征

3.1悲剧性美学的构建

张庆涛在军事美术领域的革新,首先体现在他将悲剧性崇高引入历史画创作。传统军事题材多强调胜利的欢欣或英雄的威武,而张庆涛则直面历史的沉重代价与精神困境。在《湘江·1934》中,他刻意避免对战争场面的直接渲染,而是通过渡江队伍的整体氛围和个体人物的心理状态,展现一场“溃败中的坚守”。这种处理打破了军事美术的凯歌模式,建立起更具人文深度的悲剧史诗范式。

这种美学追求同样体现在其另一力作《执旗的战士》中。这幅入选建军95周年全国美展的作品,刻画了一位手持战旗的骑兵。战旗残破却傲然挺立,战士眼神坚毅冷峻,背景是血色浸染的山河。作品通过“豪迈与悲壮的交融”,传递出“一往无前、视死如归的英雄气概”。不同于传统英雄主义的张扬外放,张庆涛的英雄是内敛的、沉重的,却因此更具精神震撼力。

3.2形式语言的革新

在绘画本体语言层面,张庆涛实现了三重突破:

叙事结构的突破:拒绝线性叙事,采用多重时空叠合的意象结构。《湘江·1934》中,近景的伤员挣扎、中景的领袖群像、远景的渡江队伍以及天空的乱云飞渡,共同构成历史寓言的象征系统。这种结构使画面既是具体场景的再现,又是历史精神的隐喻。

写实语言的深化:张庆涛的写实技巧超越表面真实,追求心理真实与历史真实的统一。他笔下的红军战士形象,既精准于历史服饰道具的细节(草鞋、破袄、土枪),又通过动态设计和表情刻画,传递出人物内心的坚定与迷茫。

材料表现的拓展:在《湘江·1934》中,他运用厚重的油彩堆积与激烈的笔触运动,使画面产生类似浮雕的物质感。色彩处理上,突破军事画的红光亮模式,以沉郁的赭石、铁灰与血红色的对比,强化历史悲剧的视觉冲击。

这些形式探索使张庆涛的作品在历史真实与艺术表现之间达到高度统一,为军事美术注入了当代绘画性的活力。

3.3现实主义的深化

作为现实主义画家,张庆涛的“现实”不仅指向视觉真实,更包含对历史本质的把握。他提出创作要“思考历史和传统,关注当代人的生存状态,从中获得切实的精神感受”,将“视觉和思想深度、民族气质、文化底蕴等元素结合”,形成内在精神力量2。这一理念使他的作品超越事件记录,成为民族精神的视觉结晶。

在《浴血刘老庄》《瓦子街战役》等作品中,他聚焦于普通战士的牺牲时刻,通过个体命运折射集体精神。这种去英雄化的英雄主义表达,既延续了徐悲鸿、董希文等前辈的写实传统,又注入了人文关怀的当代视角。张庆涛的现实主义始终饱含军人身份的自省——他笔下的战争没有浪漫化的荣耀,而是充满血肉的重量与信仰的抉择,这种双重自觉使其作品在军事美术史上具有典范意义。

4.代表作品系列与收藏影响

4.1主题性创作系列

张庆涛的代表作构成了一部中国革命史的视觉编年,其作品被多家国家级机构收藏,成为历史记忆的重要载体:

《岁月》:早期成名作,被北京美协收藏。作品以超写实手法刻画老渔民的沧桑面容,表达了对出生于祖国海洋的人们的生活沧桑的敬畏。

《特级英雄杨根思》:中国人民革命军事博物馆收藏。聚焦抗美援朝英雄杨根思抱起炸药包与敌同归于尽的瞬间,突破传统英雄像的摆拍模式,捕捉生死抉择的戏剧性。

《浴血刘老庄》:中国人民抗日战争纪念馆收藏。表现新四军在刘老庄阻击战中82人全部牺牲的壮举,以群像雕塑感构图展现集体英雄主义。

《朱德司令在华野》:朱德纪念馆收藏。朱总从西柏坡长途抵达河南濮阳小李庄,与华东野战军做战斗动员。

《百色曙光——红七军诞生》:百色起义纪念馆收藏。以黎明时分的构图隐喻革命新阶段的开启。

这些作品以严谨的历史考据为根基,以个性化的艺术语言为表达,共同构建起中国革命历史的视觉记忆库。

4.2边防线抒情系列

除历史画外,张庆涛还创作了多部表现当代军人生活的抒情性作品,如《界河》《红帆》等。这些作品虽规模不及历史画巨构,却同样展现了他对军人精神世界的深刻理解:

《界河》:以象征性手法表现边防战士的忠诚。画面中战士与界碑如雕塑般屹立,背景河流蜿蜒如时间长河,隐喻坚守与变迁的辩证。

这些作品在保持写实根基的同时,融入象征主义和表现主义元素,展现了张庆涛艺术风格的多样性。

4.3 艺术影响力与社会价值

张庆涛的作品具有多重社会价值:作为历史叙事载体,他的《湘江·1934》等作品填补了革命史视觉表达的空白;作为美育教材,其作品被收入中小学美术鉴赏课程;作为军旅文化瑰宝,他的创作成为军人精神教育的生动素材。

2019年北部湾文学院院长董晓燕在深度考察《湘江·1934》后感慨:“连日来,每当入夜,我都辗转难眠,思绪一次一次地被飞驰而过的红军抢渡湘江的情景带走...我将开始一场属于我一个人的‘战斗’,奋笔疾书,为在湘江战役中为国捐躯的那些最可爱的红军战士谱写心灵的日记。”这一反馈印证了张庆涛艺术穿越时空的精神感召力。

5.艺术史价值与时代意义

张庆涛的艺术实践对当代军事美术发展具有三重启示意义:

军事美术史维度:他在借鉴苏联军事画的同时,努力探索并融入中国美学特质,开创了独特的军事画路径。其作品中书法性笔触与写意精神的融入(如《执旗的战士》的奔放笔法),将传统文人画的书写性转化为油画的表现性,实现了中西绘画语言的创造性融合。

绘画本体论维度:张庆涛的创作回答了“历史画在当代何为”的命题。在影像技术发达的今天,他以绘画的物质感、手工性和主观提炼,证明绘画在表现历史精神深度上的不可替代性。《湘江·1934》中层层堆叠的油彩如同历史的沉积岩,其物质存在本身就成为记忆的载体。

文化价值维度:在历史虚无主义抬头的背景下,张庆涛的作品以严谨的史实研究和深刻的人文关怀,构建起可信可感的历史叙事。他强调“用心体会,可以触摸,可以感动于那段不可磨灭的真实历史”,这种基于艺术真诚的历史表达,成为对抗历史遗忘的文化力量。

张庆涛的艺术人生印证了他“艺术无止境”的信念。从早期《岁月》对个体命运的关切,到《湘江·1934》对民族精神的叩问,他的创作轨迹勾勒出一位军旅画家向人类精神高地不断攀登的历程。在多元艺术思潮并存的今天,张庆涛坚守现实主义精神高地,以生命热血浇铸的史诗巨作,不仅为中国军事美术树立了新标杆,更在全球化语境中彰显了中国艺术的深层精神性。

正如他在病榻上的感悟:“我面对的就是一群为了主义、信仰而奋斗的人们,我为他们对信念的坚定执守而感动、而颤栗...在这悲剧性史诗画面中,透射出理想之光、信仰之光、希望之光。”这段独白,正是解读张庆涛艺术精神的最佳注脚。

《瓦子街战役》 (与秦文清合作) 布面油画

《天心-黄兴与华兴会》油画 张庆涛湖南省文化厅收藏

《百色的曙光——中国红军第七军的诞生》(与秦文清合作)百色起义纪念馆收藏

《出航》 布面油画

《激流·八路军115师奔赴平型关》 布面油画

《辽沈战役·塔山阻击战》 布面油画西柏坡革命纪念馆收藏

《湘江·1934》布面油画中国美术馆收藏

《浴血刘老庄》(与秦文清合作)布面油画中国美术馆收藏2021年

责任编辑:罗明忠

- 艺术个案研究 | 张晶:“笔墨新韵” | 2025

- 艺术个案研究 | 张庆涛:“画布油彩情”

- 艺术个案研究 |迪力夏提:“彩笔育新苗” | 2025

- 美育中国·向美而行 | 全面美育的新时代——夏继勇